分裂国家に息づいた日常─神聖ローマ帝国の文化と民衆の暮らし

グーテンベルクの活版印刷プレス復元機

グーテンベルクの活版印刷術(15世紀半ば)は神聖ローマ帝国のマインツで発明され、宗教改革や知の普及を促進し帝国の文化発展に大きく貢献した

出典:フランス・リヨン印刷史博物館展示物/Wikimedia Commons Public Domainより

「神聖ローマ帝国」と聞くと、なんだか偉そうで小難しそうな名前…でも実際の姿は、たくさんの小国がひしめき合う分裂国家。そしてその中で暮らす民衆たちは、権力争いに振り回されつつも、意外とたくましく、豊かな文化とともに日々を営んでいました。今回は、そんな神聖ローマ帝国の文化と民衆の暮らしにフォーカスして、日常のリアルを覗いてみましょう!

分裂の中に多様性あり

バラバラだったからこそ、地域ごとに文化の個性が生まれ、豊かな民間生活が育まれていたんです。

地域ごとの言語と習慣

帝国全体では高地ドイツ語・低地ドイツ語・フランス語・スラヴ語などが入り混じり、言語も文化も多種多様。南ドイツではワイン文化、北ドイツではビール文化といった食文化の違いも顕著でした。

民衆の娯楽と行事

農村では収穫祭、謝肉祭、巡礼などが季節ごとに行われ、都市では見世物芝居や仮面舞踏会が人気。宗教的な意味合いを持ちつつも、民衆にとっては非日常を味わう貴重なイベントでもありました。

服装と生活様式

都市民は色付きの衣服や毛皮の装飾で身を飾り、農民は実用性重視の麻や羊毛。家具や食器も階層によって大きく違い、「見た目で分かる身分差」がしっかり存在していたのです。

宗教と教養が生活に根付く

神聖ローマ帝国は「キリスト教世界」のど真ん中。その価値観は庶民の暮らしのすみずみにまで影響していました。

教会が生活の中心

週末はミサ、日々の悩みは司祭に相談、人生の節目は洗礼・結婚・葬儀と、教会は人々の精神的・社会的な拠りどころでした。

識字率と教育の広がり

15世紀以降、印刷技術の普及とともに識字率が上昇。修道院や都市の学校では読み書き・ラテン語・宗教教育が行われ、庶民の中にも読み書きできる人々が徐々に増えていきます。

宗教改革と信仰の揺れ

ルターの登場以降、カトリックとプロテスタントがせめぎ合い、地域ごとに宗派が分かれるように。日曜礼拝の形式や祭事も宗派ごとに異なり、“宗教が暮らしの風景を変える”ようになったのです。

都市と農村で異なるライフスタイル

神聖ローマ帝国では、都市に住む人々と農村に暮らす人々とで、生活のあり方が大きく違いました。

都市生活の特徴

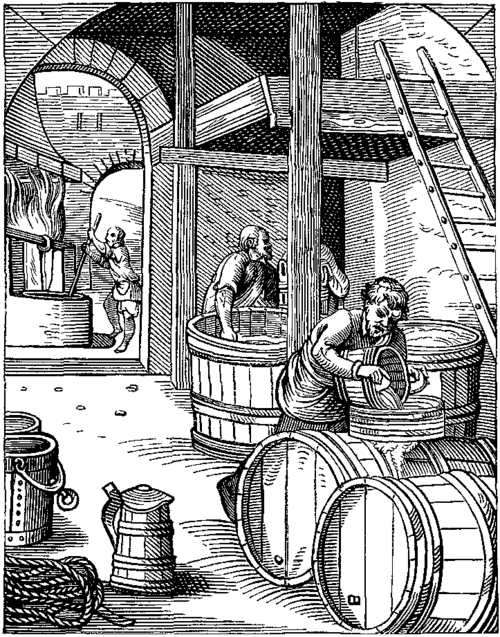

都市部では職人・商人・役人などが暮らし、ギルドに加入した職業集団が地域社会を形成。水道や衛生設備はまだ発展途上でしたが、市場・教会・市庁舎を中心に都市文化が花開いていました。

農村生活の現実

農村ではほとんどの人が農業に従事し、生活は土地に縛られたものでした。とはいえ村単位の自治や祭礼、互助的なつながりもあり、共同体としてのあたたかさもあったんですね。

食卓の違いと物流

都市では輸入されたスパイスやワインが手に入りましたが、農村では地元産のパン、粥、キャベツ、チーズなどが主食。地域の生産物がそのまま食文化を形づくっていたんです。

- 分裂状態が文化の多様性を生んだ:地域ごとに異なる言語・風習・食文化が育まれた。

- 宗教と教育が庶民の生活と深く結びついた:教会と識字が人々の精神生活を支えた。

- 都市と農村で異なる暮らしがあった:職人と農民、それぞれの生活スタイルが共存していた。