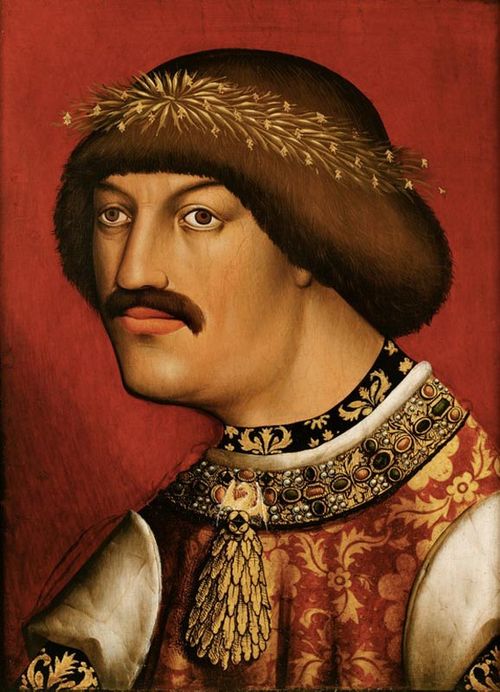

フランツ2世は何した人?最後の神聖ローマ皇帝

フランツ2世

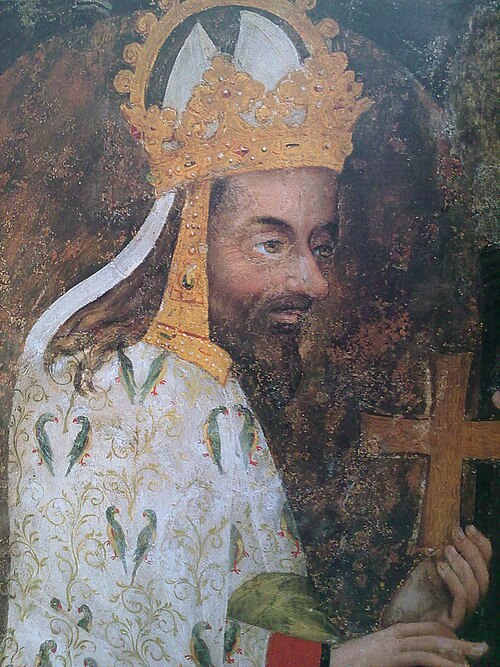

Friedrich von Amerling による1832年頃の油彩で、帝冠と豪華な戴冠服に身を包む皇帝の姿

出典:Friedrich von Amerling / Public Domain Mark 1.0より

| 名前 | フランツ2世 |

|---|---|

| 生没年 | 1768年 - 1835年 |

| 在位期間 | 1792年 - 1806年(皇帝としては神聖ローマ帝国最後の皇帝) |

| 王朝 | ハプスブルク=ロートリンゲン家 |

| 出身地 | フィレンツェ(トスカーナ大公国) |

| 戴冠場所 | フランクフルト(ローマ皇帝としての戴冠はなし) |

| 主な功績 | ナポレオンの台頭に対抗し、1804年にはオーストリア皇帝を兼ねて帝国の権威維持を図る。1806年に帝国を自発的に解体 |

| 死因 | 病死(ウィーンで没) |

フランツ2世(1768 - 1835)──神聖ローマ帝国最後の皇帝として、その名は歴史に刻まれています。彼が即位した時代は、ナポレオンの登場でヨーロッパ全体が大激震に包まれていた時期。フランツ2世は、その混乱の中で帝国の終焉を見届け、自ら“帝国そのものを終わらせた”人物でもありました。

では彼の人生とはどんなものだったのか? この記事では、フランツ2世の生涯・功績・人物像・家族関係をわかりやすくたどっていきます。

フランツ2世の生涯や死因

神聖ローマ帝国の“最期の瞬間”を託された皇帝は、どのような人生を歩んだのでしょうか。

若くして皇帝に即位

1768年、ハプスブルク家の一員としてウィーンで生まれたフランツ2世は、1792年にわずか24歳で神聖ローマ皇帝に即位。祖父は神聖ローマ皇帝フランツ1世、父は皇帝レオポルト2世。名門中の名門で、ハプスブルク帝国の未来を背負う存在でした。

1835年にウィーンで死去

在位期間中に神聖ローマ帝国の終焉と新しい「オーストリア帝国」の設立を見届け、1835年にウィーンで死去。死因は自然死で、彼の死によって近世ハプスブルク家の時代が本格的に終わりを迎えることになります。

フランツ2世の功績や影響

帝国の終わりを見届けただけでなく、実は「新たな帝国」を始めた人物でもあります。神聖ローマ帝国の幕引きと、オーストリア帝国という新たな舞台への転換――フランツ2世は、時代の変化を肌で感じつつ、次代の秩序づくりに踏み出した存在だったのです。

神聖ローマ帝国の廃止

1806年、ナポレオン戦争のただ中で、フランツ2世は神聖ローマ皇帝の称号を自ら放棄します。

これはナポレオンが主導した「ライン同盟」の成立により、帝国領邦の多くが事実上離脱したことで、帝国そのものが形を成さなくなったためでした。つまり、皇帝であり続ける意味がすでに失われていたのです。

しかしここで注目したいのは、フランツ2世が単に外圧に屈したのではなく、自ら終止符を打つという決断を下したという点です。

約800年にわたる帝国の歴史に、自分の手で「終わり」を告げた皇帝として、その名は特別な重みをもって記憶されています。

あくまで“形式上”の廃止

そもそも神聖ローマ帝国は、分権化が進んだ緩やかな「国家連合」のような存在でした。

近代的な中央集権国家の時代にそぐわなくなっていたとはいえ、廃止にあたって明確な「崩壊」や「革命」があったわけではありません。

だからこそ、フランツ2世の退位はあえて形式を重んじた静かな幕引きとして、後世にも強い印象を残したのです。

オーストリア皇帝として再出発

ナポレオンが急速に勢力を拡大するなか、フランツ2世はそれに先んじて1804年に「オーストリア皇帝フランツ1世」を名乗るという先手を打ちました。

これは単なる称号の変更ではなく、ハプスブルク家の威信と継続性を守るための戦略的な一手だったんです。

当時、ナポレオンが「フランス皇帝」を名乗ることに対抗し、「帝位はハプスブルク家にこそ正統性がある」というメッセージを内外に発信したともいえます。

オーストリア帝国という“保険”

神聖ローマ帝国の解体が迫っている中で、オーストリア皇帝の地位を確保しておけば、仮に神聖ローマ皇帝を失っても王朝の中心軸は保てる。

この見通しのもとにオーストリア帝国を立ち上げたのは、フランツ2世の現実主義と老練な政治感覚のあらわれでもあります。

「帝位の継続」というメッセージ

この“看板の付け替え”により、ハプスブルク家の帝位は絶えることなく続いている、という印象を国民にも諸外国にも与えることができました。

そしてこの戦略が、19世紀後半のドイツ統一におけるオーストリアの立ち位置にまで、深く関わっていくことになります。

ドイツ世界におけるフランツ2世の残響

フランツ2世の行動は、帝国の終わりを象徴するだけでなく、「帝国とは何か」「誰が皇帝たりえるのか」というドイツ世界全体の秩序観にも長期的な影響を与えました。

ハプスブルク家が新たに掲げたオーストリア帝国という枠組みは、のちにプロイセンとの対立構造へとつながっていきます。そしてその対立の末に、プロイセン主導のドイツ帝国(1871年)が誕生するわけです。

つまり、フランツ2世の決断はただ過去を閉じただけでなく、未来の秩序に布石を打った行為でもあったんですね。

フランツ2世の性格や逸話

政治家というより、時代の波に押された“職人肌の皇帝”──そんな人物像が浮かび上がってきます。

慎重で保守的な性格

フランツ2世は用心深く堅実なタイプで、改革よりも安定を重視する傾向がありました。フランス革命やナポレオンのような急進的な動きには、極めて慎重な対応をとったため、しばしば「時代に遅れた皇帝」と評されることもありました。

ナポレオンに屈しながらも毅然とした態度

1809年の敗戦後には娘マリー・ルイーズをナポレオンに嫁がせるなど、苦渋の決断を下しますが、それでも「ハプスブルク家の威厳」だけは守り抜こうとした姿勢が印象的です。

フランツ2世の妻や血縁者

家族構成もまた、ヨーロッパの王室ネットワークの縮図といえるほど多彩でした。

4人の妻との結婚

フランツ2世は生涯に4人の妻を迎えました。なかでも2番目の妃マリア・テレジア・フォン・ネアポリス=シチリアとの間に生まれた娘が、ナポレオンに嫁いだマリー・ルイーズです。政略結婚の象徴ともいえるエピソードでした。

後継者フェルディナント1世へ

息子のフェルディナント1世がオーストリア皇帝として後を継ぎましたが、病弱で政治には不向きだったため、実質的な政務はメッテルニヒらが担う体制に移行していきます。フランツ2世の血統は続いたものの、政治的な中心は次第に皇帝以外へと移っていったのです。

- 神聖ローマ帝国最後の皇帝として自ら帝国を解散させた。

- オーストリア帝国を創設し、ハプスブルク家の継続を図った。

- 保守的な姿勢で激動の時代を耐えた皇帝として知られる。