神聖ローマ帝国の政治解説「選帝侯」編

神聖ローマ帝国の皇帝は、世襲ではなく「選ばれて就任する」仕組みでした。そしてその皇帝を選ぶ特権を持っていたのが選帝侯(ぜんていこう)と呼ばれる存在です。

この制度は、「皇帝の上に選帝侯あり」とまで言われるほど、帝国の政治構造に深く関わっていました。

この記事では、そんな選帝侯たちの意味と役割、構成メンバー、さらにそれぞれの選帝侯国の特徴を、わかりやすくかみ砕いて解説します。

選帝侯の意味と特権

選帝侯とはただの有力諸侯ではなく、「帝国の未来を決める者たち」として特別な地位が与えられていた存在なんです。

皇帝を選ぶ唯一の存在

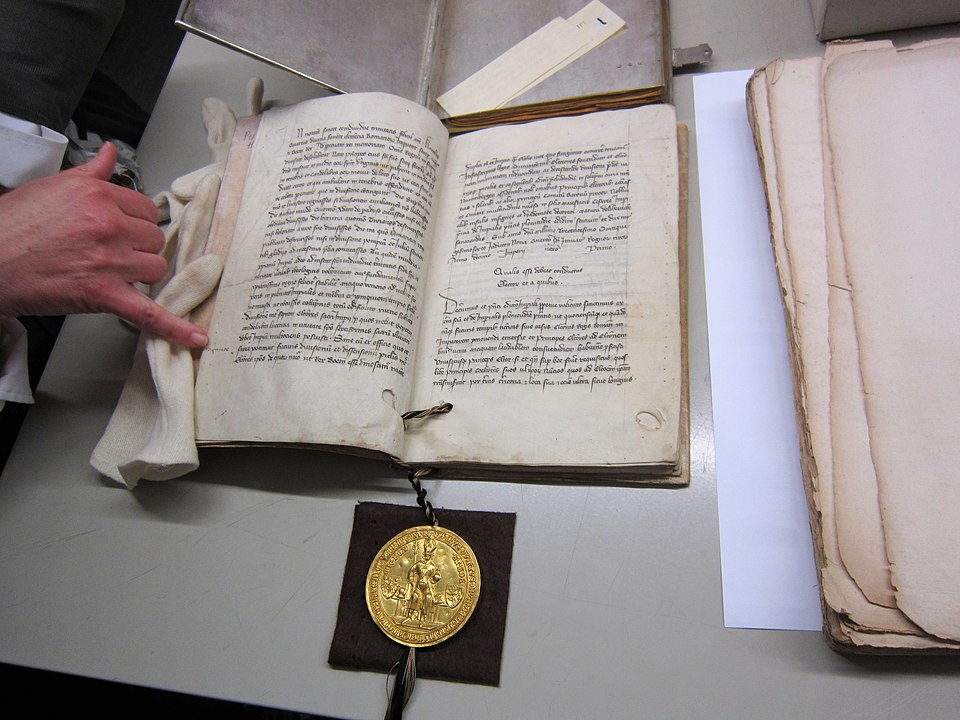

1356年の黄金勅(ゴールデン・ブル)によって、正式に7人の諸侯が「皇帝を選ぶ権利」を持つことが定められました。これが選帝侯のはじまりです。

皇帝の位はこの7人の投票によってのみ決まるため、皇帝候補たちは選帝侯に気に入られるため金銭的・政治的な駆け引きを繰り広げたわけですね。

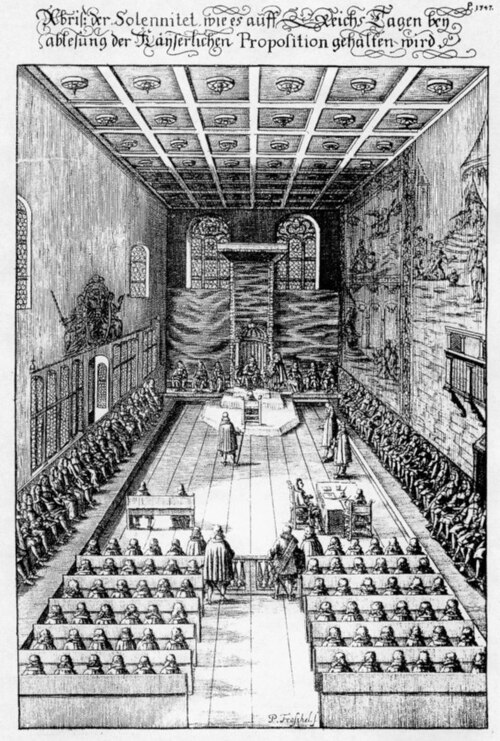

儀礼的にも実務的にも重要な役職

選帝侯たちは、皇帝を選ぶだけでなく、帝国儀礼においても特別な役割を持っていました。たとえば戴冠式で杯を差し出す者、剣を捧げる者、馬を引く者など、象徴的なポジションが割り振られていたんです。

さらに、多くの選帝侯は自国で裁判権・通貨鋳造権・関税徴収権など、皇帝に匹敵するレベルの自治権を持っていました。

選帝侯の一覧と覚え方

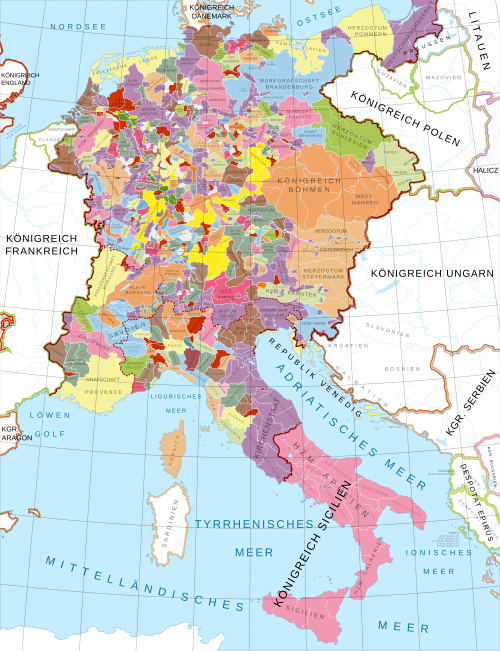

七選帝侯によるハインリヒ7世の選出

ハインリヒ7世(1275頃 - 1313)は七選帝侯によって神聖ローマ皇帝に選出され、ルクセンブルク家から初の皇帝となった。

出典:Unknown author / Public domainより

選帝侯は7人──でも覚えるのはちょっと大変…という人のために、ここでは一覧と簡単な覚え方を紹介します。

選帝侯7名の一覧(黄金勅以降)

選帝侯は、3人の聖職者と4人の世俗諸侯に分かれています。以下の7人が揃って「皇帝を選ぶ」わけです。

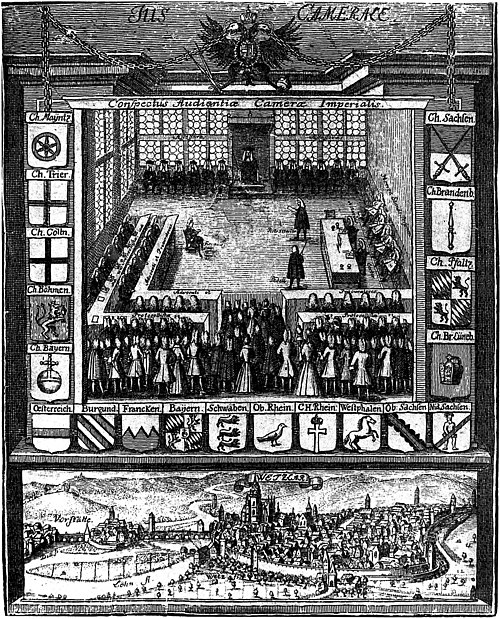

聖職者(教会勢力)

- マインツ大司教

- トリーア大司教

- ケルン大司教

世俗諸侯(王侯貴族)

- ボヘミア王

- ファルツ伯(プファルツ選帝侯)

- ザクセン公(ザクセン選帝侯)

- ブランデンブルク辺境伯

語呂合わせでざっくり覚えよう

ちょっと強引ですが、こんな語呂合わせもあります。

「待っとけボブ・サップ」

です。

「待っとけ:マ・ト・ケ(マインツ・トリーア・ケルン)」

+

「ボブサップ:ボ・ファ・ザ・ブ(ボヘミア・ファルツ・ザクセン・ブランデンブルク)」

3つの大司教+4人の王侯、合計7人で「待っとけボブサップ(マトケボファザブ)」と覚えてしまいましょう!

選帝侯国とその特徴

選帝侯は「選ぶ人」ですが、同時にそれぞれ「治める国」の主でもありました。その国々には、それぞれ個性的な歴史と役割があるんです。

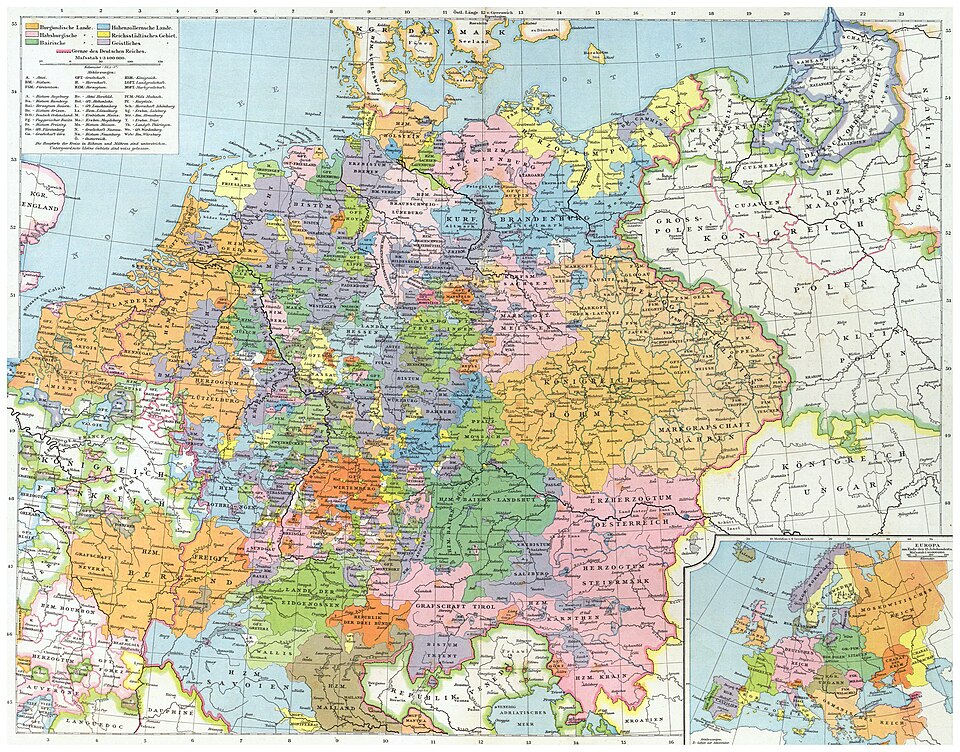

ブランデンブルク選帝侯

北東ドイツを支配したブランデンブルク選帝侯は、のちにプロイセン王国を築くホーエンツォレルン家の拠点です。神聖ローマ帝国の中でも、後にドイツ統一の中心となる国だけに、長期的な影響は非常に大きい存在でした。

ザクセン選帝侯

ルターを保護したことで有名なザクセン選帝侯は、宗教改革の拠点のひとつ。ヴィッテンベルク大学の後援者でもあり、帝国の中でプロテスタント勢力の代表格として存在感を放ちました。

ボヘミア王

選帝侯の中でも異色なのがボヘミア王。現在のチェコを中心とするこの地域は、ドイツ世界の外縁部にありながら、帝国の中枢にも関与。ときにはハプスブルク家と対立し、三十年戦争の引き金となるなど、火種を抱えた地域でもありました。

- 選帝侯は皇帝を選ぶ権限を持った特権貴族だった:黄金勅で正式に制度化された。

- 7人の構成は教会勢力3+王侯勢力4:語呂「マトケボファザブ」で覚えよう。

- それぞれの選帝侯国が重要な歴史的役割を果たした:プロイセンの前身や宗教改革の舞台など、多彩だった。