神聖ローマ帝国はなぜ「ぐちゃぐちゃ」と評されるのか

中世ヨーロッパの国家と聞くと、整然とした王権制度や貴族階級による支配を思い浮かべがちですよね。でも、神聖ローマ帝国に関しては、そのイメージがぜんぜん当てはまらないんです。というのも、この帝国、誕生当初から最後までずっと「まとまりのなさ」と「制度の複雑さ」に悩まされ続けたから。現代の研究者や歴史ファンからは、よく「ぐちゃぐちゃ」と形容されるんですが、それは誇張ではなく、むしろ的確な表現なんです。

今回はそんな神聖ローマ帝国の“ぐちゃぐちゃっぷり”にスポットを当てて、「なぜそうなったのか?」をわかりやすくかみ砕いて解説していきます。

制度が統一されていなかった

帝国なのに、法律も行政も軍事制度もバラバラ。まずはその構造的なカオスから見ていきましょう。

法体系の複雑さ

神聖ローマ帝国には統一された法典がなく、ローマ法・教会法・各地の慣習法が入り乱れて存在していました。これにより、同じ問題でも地域ごとに裁判結果が違う、なんてことが日常茶飯事。しかも、皇帝の法令が諸侯に無視されることも多く、法による統治がまったく安定していなかったんです。

多重構造の政治体制

皇帝、選帝侯、諸侯、自由都市、教会領──これらがそれぞれバラバラのルールで動き、命令系統が全然一本化されていなかったのも特徴です。たとえば同じ戦争でも、ある諸侯は賛成、別の都市は中立、教会は反対…みたいな状態。これでは意思決定も遅れがちで、政治的なまとまりを持つのは至難の業でした。

領土構成がパズルのようだった

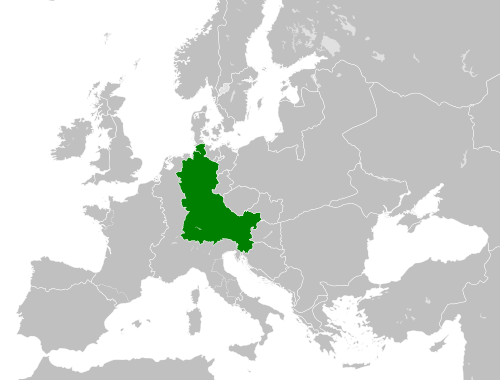

神聖ローマ帝国の地図を見たことがありますか?よく見ると、まるでジグソーパズルのピースがバラバラに並べられたようなんです。

飛び地と混在領土

一つの諸侯領があちこちに飛び地として散らばっているのはザラで、ある街はA家の領地、すぐ隣の村はB家、もうちょっと行くと教会領──そんなカオス状態。これにより領内移動さえスムーズにいかず、治安維持や課税も一筋縄ではいかなかったわけです。

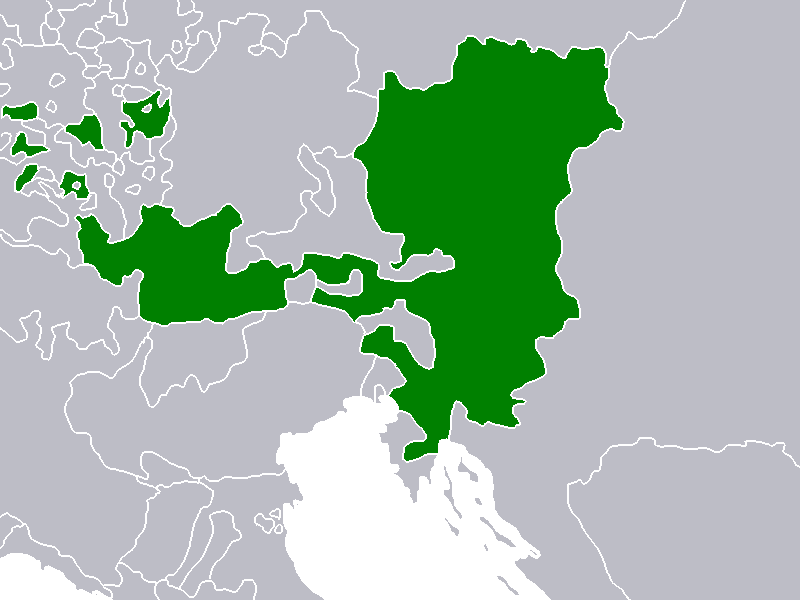

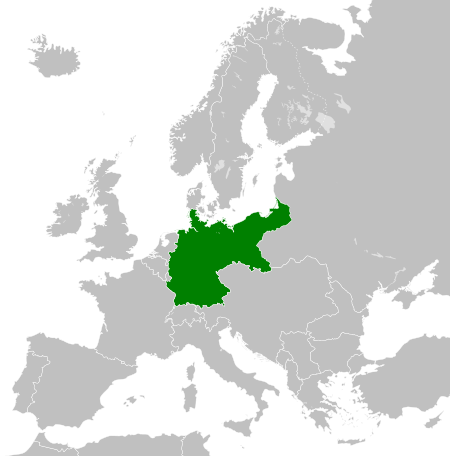

16世紀前半の神聖ローマ帝国の地図

この時期は約300の領邦から成り、帝国の統治効率を高めるために10の帝国管区が編成されていた

出典:Title『Map_of_the_Imperial_Circles_(1512)』-by User:Silverhelm(著者) / Creative Commons CC BY-SA 2.0より

国境線が曖昧だった

さらに、当時の国境というのは現代のように明確な線引きがあるわけではなく、「だいたいこの辺がウチの領地」レベルの認識。しかも、地図の上では同じ色で塗られていても、支配者が違ったり法律が違ったりと、実態はバラバラ。そのせいで、しょっちゅう境界紛争が起こっていました。

皇帝の力が弱すぎた

「帝国のトップなら絶大な権力があったのでは?」と思いきや、神聖ローマ皇帝の立場は驚くほど不安定でした。

選ばれる立場だった

皇帝は世襲ではなく、選帝侯による選挙制で決まっていました。つまり、選ばれるためには各候補者が諸侯に“いい顔”をする必要があり、結果として事前の譲歩や特権の約束が頻発。それにより皇帝は就任直後から制約だらけ、権限を発揮する余地が少なかったんです。

諸侯に逆らえなかった

諸侯たちは自分の領地を「ほぼ国家」として運営していたため、皇帝が命令しても「うちには関係ない」と突っぱねられることもしばしば。軍を動かすにも、税を取るにも、すべて諸侯の協力が前提だったため、皇帝ひとりではどうにもならない場面が多かったんです。

- 法も制度もバラバラ:ローマ法・教会法・地方法が混在し、秩序が統一されていなかった。

- 領土構成が複雑:飛び地だらけで国境線も曖昧、地図上ですら分かりにくい構造だった。

- 皇帝の統率力が弱い:選挙制と諸侯の独立性により、中央集権化が極めて困難だった。