神聖ローマ帝国には事実上の「女帝」がいた?

神聖ローマ帝国といえば、「皇帝」として語られるのはほとんどが男性ですし、「女帝」と聞くとなんだかピンとこないかもしれません。でも、実はいたんです──帝国の実権をにぎった、事実上の“女帝”が。正確には「正式な皇帝」ではありませんが、政治の中心で堂々と振る舞い、多くの国を動かした女性が存在しました。この記事では、そんな“女帝”の実像に迫っていきましょう。

マリア・テレジアが君臨した背景

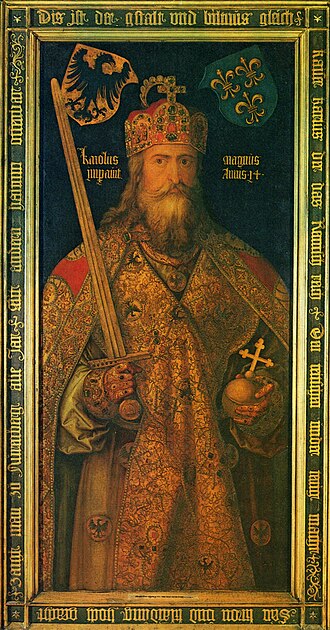

神聖ローマ皇帝の称号は男性限定でしたが、それを乗り越えるかたちで現れたのがマリア・テレジア(1717 - 1780)でした。

「皇后」からの出発

マリア・テレジアは、ハプスブルク家の皇帝カール6世の娘。父の死後、「男子がいないなら娘に相続を認めよう」と定めたプラグマティック・サンクション(国事詔書)によって、ハプスブルク家の領土をすべて受け継ぎました。ところが、皇帝の称号そのものは彼女には与えられず、「皇帝の未亡人(皇后)」という肩書きのまま統治を開始することになったのです。

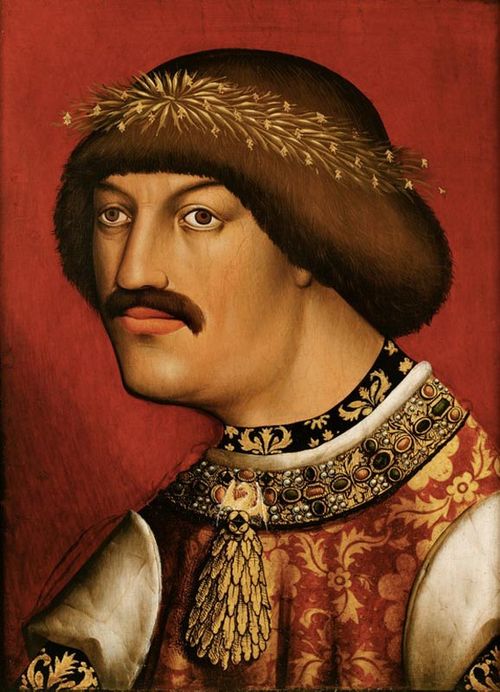

皇帝(夫)の裏から権力行使

形式的には夫のフランツ1世が神聖ローマ皇帝として選出されました。でも実際に政務を仕切っていたのはマリア・テレジア本人。外交、軍事、教育、経済……あらゆる分野で強いリーダーシップを発揮し、帝国の改革を主導していきます。つまり彼女が“裏の皇帝”だったと言っても過言ではないわけです。

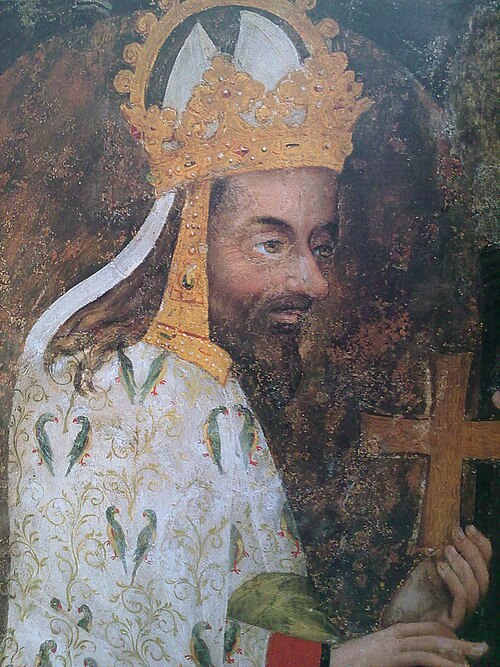

マリア・テレジア皇后(1759年頃)

マリア・テレジア(1717 - 1780)は神聖ローマ皇帝の称号を持たなかったが、ハプスブルク家の全領土を継承した実質的な女帝として君臨した。

出典:Circle of Martin van Meytens(著者) / Public domainより

マリア・テレジアの実績

では、その“女帝”が残した業績には、どんなものがあったのでしょうか?

七年戦争での奮闘

彼女の治世を代表する出来事といえば、プロイセンとの激しい対立──いわゆる七年戦争です。フリードリヒ2世に奪われたシュレージエン奪回を目指し、フランスやロシアなどと同盟して戦いました。結果として領土回復は叶いませんでしたが、彼女の粘り強い外交と軍備再編は、オーストリアの国力を大いに底上げしました。

教育制度と行政の改革

マリア・テレジアはまた、国民教育を重視した統治者としても有名。初等教育の義務化や、官僚制度の整備など、帝国内の統一的な近代国家体制の構築に乗り出しました。これらの改革は、のちに息子ヨーゼフ2世によってさらに推し進められます。

「女帝」誕生の意味

なぜ彼女は、帝国で“女帝”のような存在になれたのでしょうか? そこには家柄や時代背景、そして何より彼女自身の実力が関係していました。

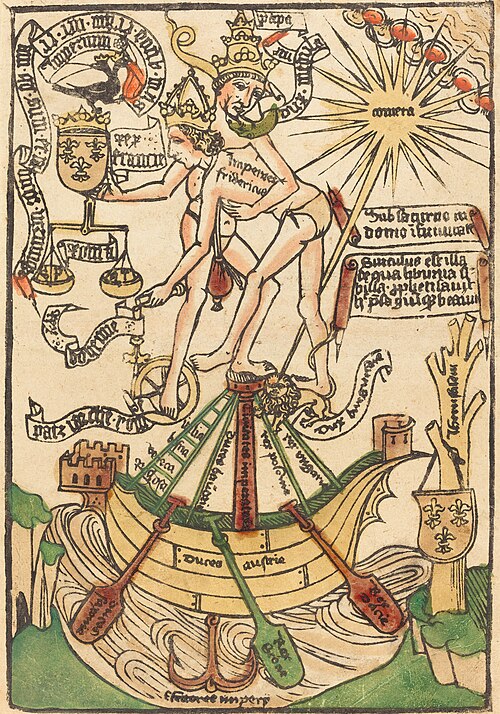

ハプスブルク家の強さ

マリア・テレジアはオーストリア大公、ハンガリー女王、ボヘミア女王といった諸称号を保持しており、それだけでも広大な領土と権威を手中にしていたわけです。ハプスブルク家という“神聖ローマ帝国の屋台骨”があったからこそ、女性でも実質的な皇帝になれたという側面も見逃せません。

彼女自身の政治力

ただし、地位や家柄だけでは政治は動きません。マリア・テレジアがこれほどまでに長く安定した統治を続けられたのは、類まれな知性と決断力があったからこそ。伝統的なカトリック的価値観を大切にしながらも、啓蒙主義的な近代化にも対応する柔軟さを持っていた──そこが彼女の真のすごさだったといえるでしょう。

- マリア・テレジアは“形式上の皇帝”ではないが実権を握っていた

- 七年戦争や行政改革で大きな足跡を残した

- 家柄と個人の資質が“女帝”誕生を可能にした