神聖ローマ帝国の政治解説「選挙王制」編

「皇帝」と聞くと、多くの人が「世襲で継がれていくもの」と思うかもしれません。でも神聖ローマ帝国では、ちょっと一味違ったやり方が取られていました。なんと皇帝が選挙で選ばれるという、今でいう民主的(?)な制度が採用されていたんです。

このちょっと変わったシステム──選挙王制。そこには、神聖ローマ帝国という「分裂と連携の狭間」で揺れる巨大組織ならではの工夫と葛藤が詰まっていたんですね。

この記事では、そんな神聖ローマ帝国の「選挙王制」について、しくみや背景、影響をわかりやすくかみ砕いて解説します。

選挙王制の仕組み

神聖ローマ皇帝は、自動的に継承される存在ではなく、きちんと「選ばれる」存在でした。

選帝侯による皇帝選出

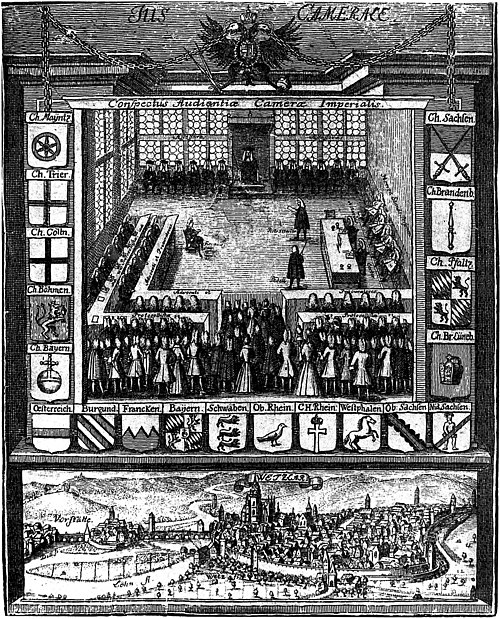

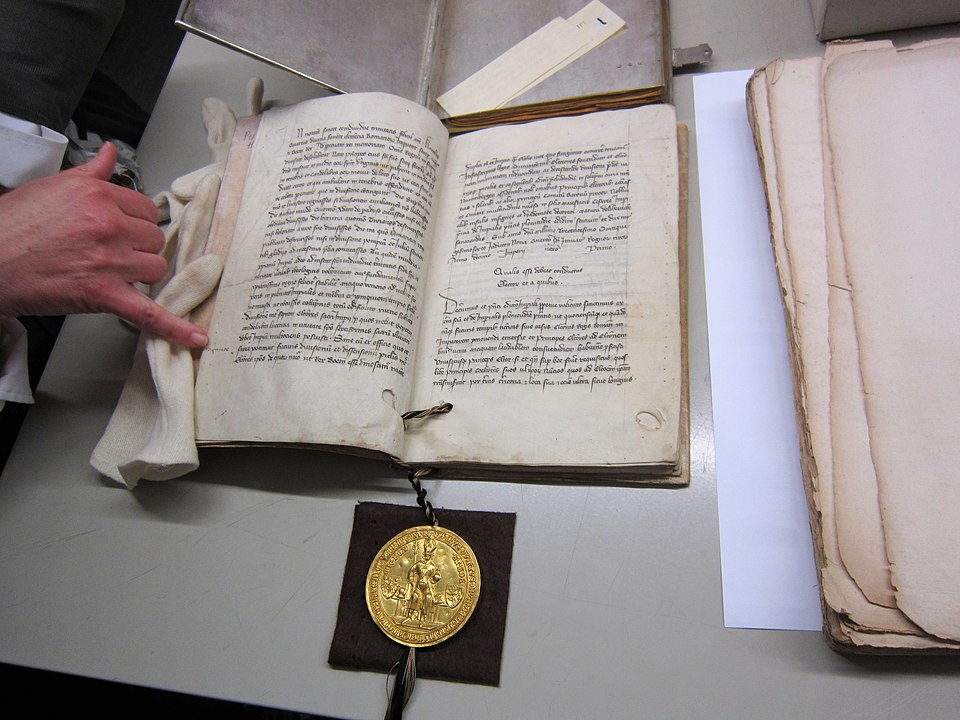

皇帝は、選帝侯(せんていこう)と呼ばれる有力諸侯たちの合議によって選出されます。最初は慣習的でしたが、1356年に発布された金印勅書でその仕組みが法制化されました。

このとき正式に「7人の選帝侯」が定められ、それ以降、皇帝選出は彼らの独占権となっていったのです。

世襲ではなく“票集め”が必要

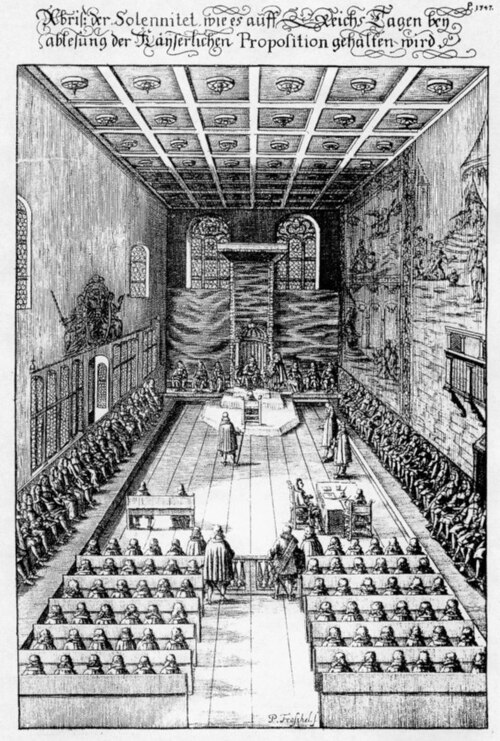

たとえ前の皇帝の子どもでも、自動的に次の皇帝になれるわけではありません。選帝侯たちの支持を得るために、金銭的支援・領地の提供・特権の約束など、様々な“選挙活動”が行われていました。

つまり、皇帝の座を得るには外交力と交渉力が求められたわけです。

神聖ローマ帝国の選帝侯による王選出(1300年頃)

ハイデルベルク写本(Sachsenspiegel)に描かれた、神聖ローマ帝国の選帝侯たちがドイツ王を選出する場面

出典:匿名(著者不明) / Public domainより

選帝侯という権力集団

この制度を動かしていた選帝侯たちは、単なる投票者ではなく、帝国の命運を握る超VIPたちでした。

7人の固定メンバー

黄金勅によって定められた選帝侯は以下の7名:

- マインツ大司教

- トリーア大司教

- ケルン大司教

- ボヘミア王

- ザクセン公

- ブランデンブルク辺境伯

- プファルツ伯

3人の聖職者と4人の世俗諸侯。バランスを取りつつ、“帝国の中枢”を象徴する顔ぶれだったんですね。

特権と地位を確保する存在

選帝侯は、単に皇帝を選ぶだけじゃなく、それぞれに儀礼上の役職や裁判権・通貨鋳造権・関税権などの強い自治権が与えられていました。皇帝からすると、彼らは支持してもらう相手であり、逆らえない相手だったのです。

この力関係が、神聖ローマ帝国を「中央集権化しにくい構造」にしていたとも言えるでしょう。

選挙王制の影響と限界

この制度が、神聖ローマ帝国に何をもたらし、どんな問題を生んだのか──ここにこそ、この政治体制の核心があります。

皇帝権力の制限

選挙王制の最大の特徴は、皇帝が就任時点ですでに“借り”を背負っているという点です。票の見返りとして領地を譲ったり、免税を約束したり…。その結果、皇帝は初めから「制約つきの王」として動かざるをえなかったのです。

つまり「強い皇帝」は制度的に生まれにくい仕組みだったとも言えるんですね。

ハプスブルク家の世襲化も

とはいえ、選挙であっても「慣例」が重なれば実質的な世襲化も起こりえます。実際、15世紀以降はハプスブルク家が皇帝位を独占するようになります。

それでも形式的には常に「選挙」で選ばれていたため、あくまで“世襲っぽい選挙制”という独特の形が続いていったのです。

- 皇帝は選帝侯の選挙で選ばれた:黄金勅により制度化され、世襲ではなく合議制が原則だった。

- 選帝侯は帝国の実力者だった:強力な自治権を持ち、皇帝の支配を制限する存在だった。

- 選挙王制は中央集権化を阻んだ:皇帝の権力は弱くなり、諸侯の独立性が保たれた。