神聖ローマ帝国の大空位時代─なぜ始まり・なぜ終わったの?

神聖ローマ帝国って聞くと、「千年帝国」とか「選挙で皇帝を決めてた国」とか、何かと特異なイメージが浮かびますよね。そんな帝国の中でも、とびきりカオスだったのが大空位時代(Interregnum)。皇帝が長らく不在のまま、帝国がフワッとしたまま機能し続けたこの時代、いったいなぜ始まって、どうやって終わったんでしょう?

この記事では、その発端・混迷・そして終息に至るまでの流れを、なるべくシンプルに、でもしっかり深掘りしていきます。

なぜ「大空位時代」が始まったのか

きっかけは帝国を揺るがす“ある死”からでした。

フリードリヒ2世の死

1250年、強力な皇帝だったフリードリヒ2世(1194 - 1250)が死去。彼はシュタウフェン家の出身で、シチリア王としても神聖ローマ皇帝としても活躍し、「中世のアリストテレス」と称されるほど博識で、ローマ教皇とも真っ向勝負を繰り広げていました。

でもその死後、後継者選びが難航。そもそもフリードリヒは教皇庁とガチ喧嘩中だったので、ローマ教皇が「シュタウフェン家にはもう皇帝やらせない!」とバチッと拒否。これが混乱の火種になります。

後継争いと二重選挙

帝国内では諸侯たちが、それぞれ勝手に「次の皇帝候補」を立て始めます。1256年には、ついに二人の王が同時に選出されるという前代未聞の事態に。ひとりはカスティーリャ王アルフォンソ10世、もうひとりはイングランド王の弟リチャード・オブ・コーンウォール。

どっちもドイツとはほぼ関係ない外国人で、しかもどっちも決定的な支持を得られず、「皇帝なき帝国」が続く羽目になったんです。

大空位時代に起きたこと

「皇帝不在」の間、帝国はどうなってたのか?放置してたら崩壊しそうですが…。

諸侯たちの独立化

皇帝がいないなら自分たちで治めよう、と諸侯たちが実質的な主権を手に入れていくようになります。この時期、神聖ローマ帝国は「帝国というより、諸侯のゆる〜い集合体」になっていたんです。

これは後のドイツ史にとっても大きな分岐点。領邦主義が進み、「一つの帝国」ではなく「いっぱいの小国家」が常態化していきます。

教皇の介入

皇帝の空位は、ローマ教皇にとってもチャンス。「帝国の上に立つ存在」として、自分の意中の候補を推そうとしたんです。でもそれがかえって反発を生んで、「誰も決まらない」ままズルズルと時が過ぎていくことに…。

つまり、教皇と諸侯が引っ張り合いをしていたせいで、皇帝が“決まらない時代”が13年以上も続いたわけですね。

なぜ大空位時代が終わったのか

「じゃあ、どうやって混乱に終止符が打たれたの?」というのが次の疑問。

ハプスブルク家の台頭

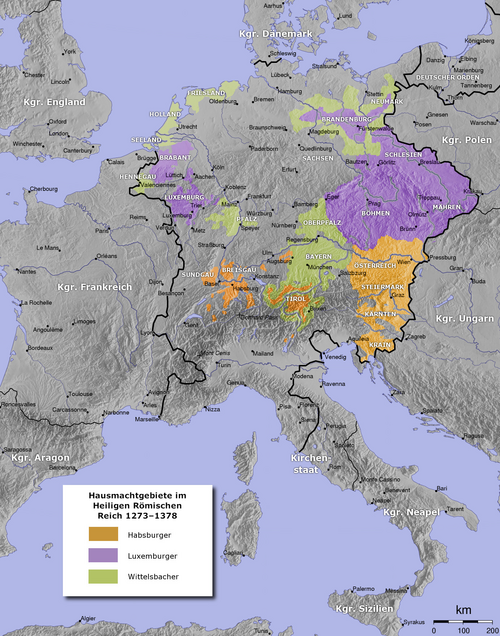

1273年、ようやく一人の新皇帝が選ばれます。その人物がルドルフ1世(1218 - 1291)。彼こそが、あの名門ハプスブルク家の出発点となる存在。

彼は諸侯の支持を地道に集め、「誰もがギリ納得できる」無難な選択肢として選ばれたんですね。ルドルフ1世は、選ばれた直後に帝国の秩序回復を掲げ、帝国領の再編や諸侯との関係見直しを進めていきます。

選帝侯制度の明文化

さらにその後、1356年には金印勅書(Golden Bull)が制定されて、皇帝選出のルールが明文化されます。これで「誰がどう選ぶのか」がはっきりし、同じような混乱が起きにくくなったわけです。

このルールが整ったことで、「大空位時代」は制度的にも完全に過去のものとなっていきました。

- 発端はフリードリヒ2世の死と教皇との対立:後継者不在のまま混乱が始まった

- 複数の王が立ち、皇帝の座が空白に:二重選挙によって誰も支配できない状態に

- 最終的にルドルフ1世が選ばれて混乱が終息:ハプスブルク家の時代が始まる

- 選帝侯制度が整備され、以後の安定に寄与:「金印勅書」でルールが明文化された