「神聖ローマ帝国の衰退」を推し進めた3つの理由とは?

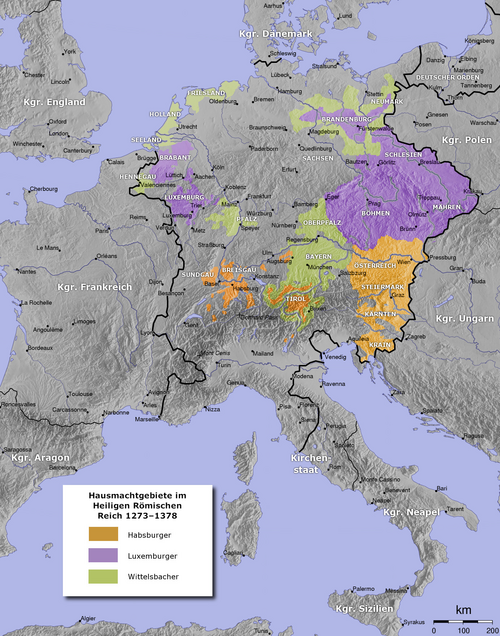

14世紀の神聖ローマ帝国地図

形式上ドイツ・北イタリア・ブルグントを含む広大な領域を保ちつつも、諸侯の自立が進み皇帝の統制力は著しく低下していた

出典:Title『HRR_14Jh』-by Captain Blood(著者)/CC BY-SA 3.0より

「滅亡」までいかなくても、神聖ローマ帝国がどんどん“弱体化”していった時代──それが衰退期です。じつはこの衰退、ある日突然始まったわけじゃなく、ゆっくりジワジワと進行していったんです。そして気づいたときには、「もう昔のようには戻れない」というところまで来ていた…。

では、その衰退を加速させた原因とは何だったのか?

この記事では、神聖ローマ帝国の“終わりへのカウントダウン”を早めた3つの要因を、具体的に見ていきます。

三十年戦争による国力の消耗

まず最初に挙げたいのが、ヨーロッパ史屈指の“破壊的な戦争”──三十年戦争(1618~1648)です。

帝国の内戦だった

この戦争、実は神聖ローマ帝国内の宗教対立から始まったもの。カトリックの皇帝と、プロテスタントの諸侯たちがバチバチに対立し、そこにフランスやスウェーデンなどの周辺国まで介入してきて、戦場は大混乱。

結果、ドイツ中が荒れ果てたんです。人口は激減し、都市も農村もボロボロに。とくにライン川周辺などでは、戦後数十年たっても回復しなかった地域もあるほど。

ヴェストファーレン条約の衝撃

そして戦後に結ばれたヴェストファーレン条約(1648)によって、皇帝の権限はさらに縮小。諸侯たちはほぼ完全な主権国家のような存在になり、帝国の統一性は風前の灯火に。

この条約を境に、神聖ローマ帝国は「皇帝のいる国家」から「皇帝が“いるだけ”の国家」に変わってしまったんですね。

外敵の干渉と対外的弱体化

次に、周辺諸国からの干渉によって、帝国の影響力がどんどん削られていった点も見逃せません。

フランスの台頭

17~18世紀にかけて、ルイ14世率いるフランス王国がグングン勢力を伸ばしていきます。彼は「朕は国家なり」でおなじみの絶対王政の象徴で、周囲の諸国を次々と従属させていったんです。

神聖ローマ帝国もそのターゲットのひとつ。アルザスやロレーヌなどの国境地帯を奪われ、西側の防衛線がズタズタにされていきました。

オスマン帝国との戦い

南東からはオスマン帝国が侵攻。とくに1683年の第二次ウィーン包囲では、首都ウィーンが包囲され、帝国の中枢が危機に。かろうじて撃退したものの、帝国の軍事的脆弱さが露呈しました。

対外的な脅威に対して、帝国が統一的に対応できなかったことが、衰退を深刻化させたわけです。

皇帝権力の形骸化

最後のポイントは、「皇帝ってなんのためにいるの?」という根本的な問題です。

ハプスブルク家の“私物化”

16世紀以降、皇帝位はほぼハプスブルク家の世襲になっていきました。そのため、皇帝は「帝国の代表」ではなく、「オーストリアの王が名誉的に兼ねてる役職」みたいなポジションに。

しかもオーストリアはハンガリーやボヘミアなども支配していたので、帝国と無関係な地域に夢中になってることも多かったんです。

名ばかりの“帝国議会”

帝国の運営を担う帝国議会(ライヒスターク)も、形式だけの存在に。何か決めようとしても、意見がまとまらず、実行力ゼロ。

こうして、帝国は“意思決定できない組織”になっていき、誰も本気で「神聖ローマ帝国を復興しよう」とは言わなくなったわけです。

- 三十年戦争の打撃:戦争とヴェストファーレン条約で国力も統一性も崩れた

- 対外勢力の干渉:フランスやオスマン帝国の圧力で領土・影響力を失った

- 皇帝と帝国制度の形骸化:ハプスブルク家の私物化と機能不全の議会が致命的だった