神聖ローマ帝国史において「名君」と評される皇帝たち

神聖ローマ帝国には長い歴史の中で数多くの皇帝が登場しましたが、その中でも「名君」とされる人物たちは、それぞれの時代で特に大きな足跡を残しています。

今回は、そんな神聖ローマ帝国の“名君”たちに注目して、彼らがどんな統治を行い、なぜ評価されているのかを見ていきましょう。

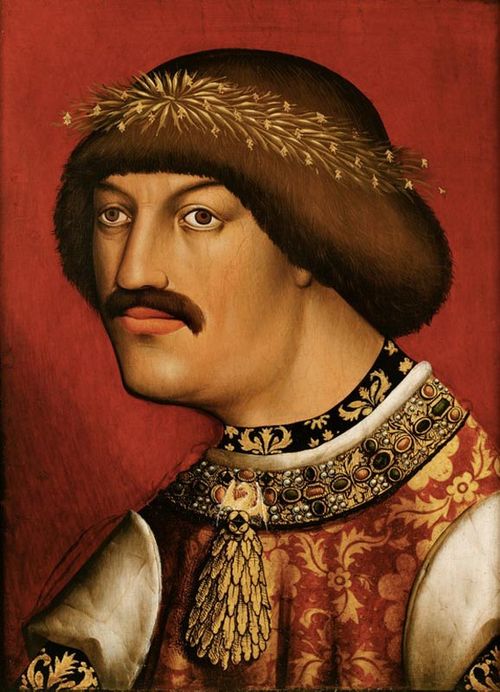

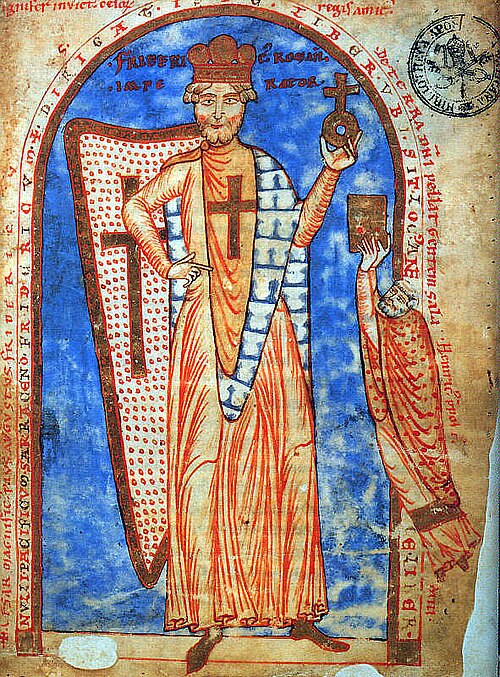

カール4世(1316 - 1378)

カール4世

ニコラウス・ヴルムザーによる15世紀ごろの肖像画で、帝冠と豪華な装束をまとったカール4世の姿

出典:Nicholas Wurmser(作家/推定) / Public Domainより

ルクセンブルク家出身で、プラハを拠点に帝国の秩序回復を目指した皇帝。

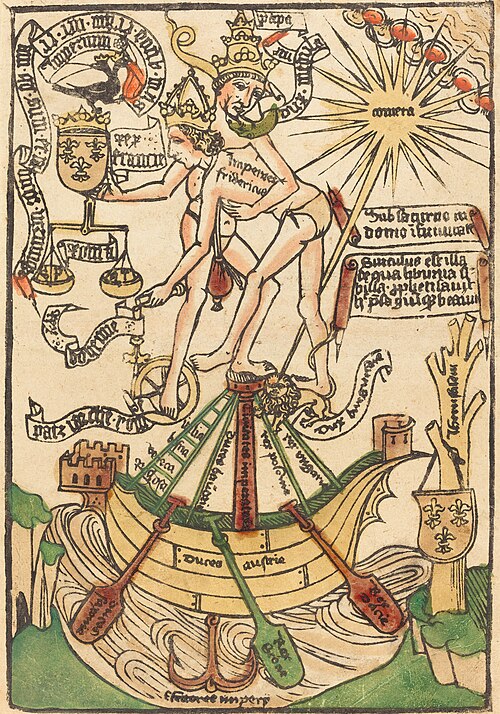

金印勅書を制定した

1356年、皇帝選出のルールを明文化した金印勅書を発布し、皇帝選挙を安定化させました。これにより、帝国の統治ルールに一貫性が生まれたのです。

文化・都市政策に力を入れた

自身の拠点プラハを神聖ローマ帝国の首都級都市に引き上げ、カレル橋やプラハ大学(1348年)などの建設を推進。チェコ文化の礎も築いた人物です。

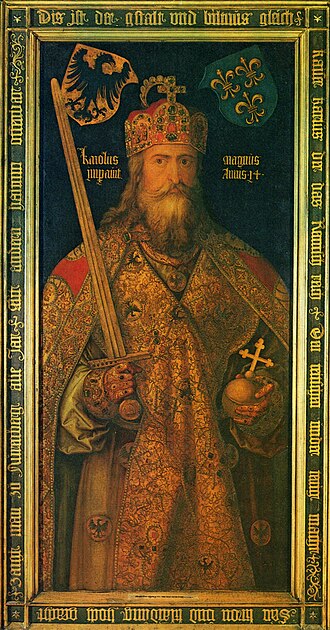

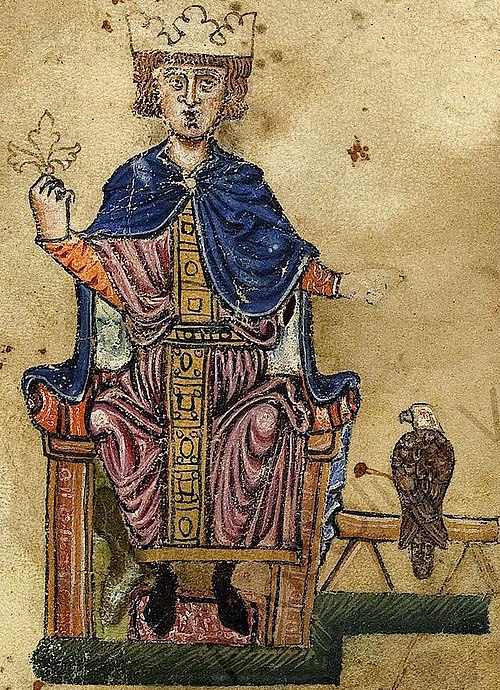

マクシミリアン1世(1459 - 1519)

帝国裁判所を設立したマクシミリアン1世(1459 - 1519)

1495年の帝国改革で帝国最高法院を設置し、神聖ローマ帝国の法的統一を図った

出典:Albrecht Dürer(製作者) / Public Domainより

ハプスブルク家の中興の祖であり、“婚姻外交”を最大限に活用した名君。

戦わずして領土を広げた

ブルゴーニュ公国のマリーとの結婚を通じて、西ヨーロッパに広大な領地を獲得。「戦争は他人に、結婚は我らに」とまで言われたほどです。

皇帝戴冠なしで皇帝と認められた

ローマ教皇からの戴冠を受けないまま皇帝を自称した最初の人物であり、皇帝の権威の近代化の流れを作ったのもこの人です。

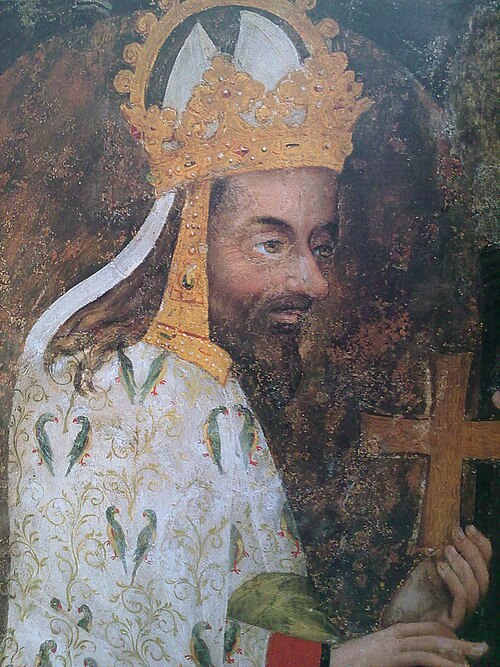

フェルディナント2世(1578 - 1637)

フェルディナント2世 皇帝肖像(1614年頃)

フェルディナント2世は神聖ローマ皇帝として1619年から治世を開始し、三十年戦争期を統治したハプスブルク家の君主です

出典:ウィーン美術史美術館 / Public domainより

三十年戦争の前半を指導し、皇帝権の強化を図った人物。

旧教勢力の立て直しに尽力した

カトリックの保護者としてプロテスタント勢力の抑圧に動き、ハプスブルク領内の再カトリック化を強行。これが戦争の火種となった一方、信念の強さも際立っていました。

ヴァレンシュタインを登用した

有能な傭兵司令官ヴァレンシュタインを抜擢して戦局を優位に導き、一時は皇帝権の絶対化に迫る勢いを見せました。

レオポルト1世(1640 - 1705)

レオポルト1世 皇帝肖像(青年期)

金羊毛勲章を授与された若き日のレオポルド1世皇帝の肖像画

出典:Benjamin Block(著者) / Public domainより

オスマン帝国やフランスとの戦いを通して、帝国の安定を維持した長期在位の皇帝。

第二次ウィーン包囲を撃退

1683年、オスマン帝国によるウィーン包囲に直面した際、ヨーロッパ諸国との連携に成功し、ヨハン・ソビエスキらとともに撃退。キリスト教世界を守る「盾」として名声を高めました。

絶え間ない外交で勢力均衡を保った

フランスのルイ14世と対抗するため、神聖ローマ帝国、スペイン継承問題、オスマン帝国との戦争をうまく乗りこなした老練な君主です。

ヨーゼフ2世(1741 - 1790)

ヨーゼフ2世(1770年頃)

神聖ローマ皇帝として在位したヨーゼフ2世の肖像画。啓蒙専制君主として改革に取り組んだ姿を伝える公式肖像

出典:Hubert Maurer(著者) / Public domainより

啓蒙専制君主として知られ、近代的改革に挑んだハプスブルク家の理想主義者。

宗教寛容令を出した

1781年に宗教寛容令を発布し、非カトリック教徒にも一定の信仰の自由を認めました。これは帝国内での宗教的対立をやわらげる大きな一歩でした。

農奴制廃止や司法改革を推進

社会改革にも着手し、農奴の自由化や近代的な裁判制度への移行を試みました。反発も多く、成果は限定的でしたが、その姿勢は“改革皇帝”として称えられています。

- カール4世:金印勅書とプラハ整備で帝国の秩序と文化を立て直した。

- マクシミリアン1世:婚姻外交と近代的皇帝観の導入で新時代を切り開いた。

- フェルディナント2世:信仰に基づく統治で三十年戦争初期の皇帝権強化を目指した。

- レオポルト1世:長期統治で外敵から帝国を守り、バランス外交を貫いた。

- ヨーゼフ2世:啓蒙思想を取り入れた近代化改革に挑戦した理想主義者。