神聖ローマ帝国の「服装」に見る階級と流行とは

豪華なマントを翻す貴族、質素なチュニックに身を包んだ農民、そして黒衣のルター派牧師や鎖帷子の騎士たち──神聖ローマ帝国の街を歩けば、そこには身分や職業に応じた「服のことば」があふれていました。そう、この時代の服装はファッションであると同時に、身分証明でもあったんです。

この記事では、神聖ローマ帝国における服飾文化を、「階級」「宗教」「流行」という3つの切り口からひも解いていきます。

服装は“身分”を語る道具

神聖ローマ帝国の構造(Schedelsche Weltchronik)》

出典:1493年刊『ニュルンベルク年代記』より/Wikimedia Commons / Public Domainより

- 上層(皇帝と選帝侯):豪華なローブと王冠・司教帽をまとい、権威を示す象徴(笏や書物)を手にしている。

- 中層(諸侯・大都市代表):色鮮やかなチュニックやマントを着用し、家紋入りの盾を持つことで身分を示している。

- 下層(地方貴族・騎士):より簡素な装いで、軽装の上に紋章のついた服をまとい、活動的なポーズを取っている。

神聖ローマ帝国では、何を着るかが「自分は誰か」を示す重要な手段でした。

貴族は“見せびらかす”服装

領主や宮廷貴族たちは、金糸・銀糸・宝石・ベルベットなどをふんだんに使った贅沢な衣装をまとうことで、自らの権威を誇示しました。とくに選帝侯や宮廷人の間では、フランス風やイタリア風のモードが流行し、国際的なファッション競争も起きていたんです。

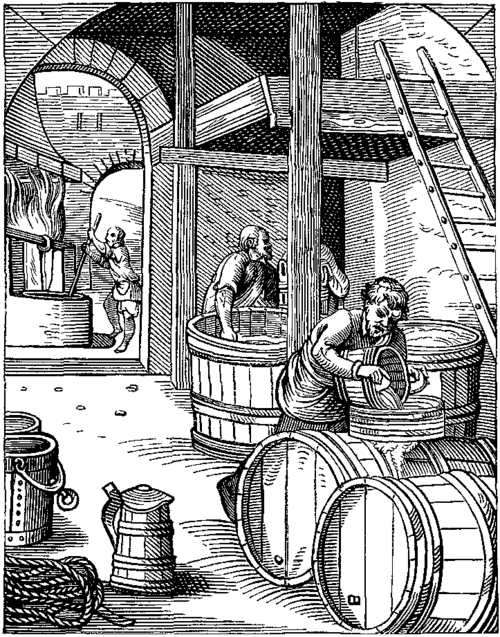

都市の市民は中間的な装い

商人やギルド職人といった都市の中産層は、布地の質や色を吟味しながら、身分相応に上品な服装を心がけていました。規律ある市民らしく、派手すぎず、地味すぎずというバランス感覚が求められたんですね。

農民は実用重視

農民の衣服は基本的に麻やウールなど安価な素材を使った実用品。動きやすさと防寒性が優先で、補修を重ねて長く着るのが当たり前。色も茶・灰・生成りといった地味な色がほとんどでした。

宗教と服装の関係

1493年刊行ニュルンベルク年代記に描かれたレオ8世

三重冠(ティアラ)と赤いマント、金の装飾を身につけた典型的な教皇の服装で、教権の威厳を強調している

出典:Hartmann Schedel(製作者) / Public Domainより

信仰と外見──一見無関係に思えるこのふたつは、実はとても密接に関係していたんです。

修道士・司祭のシンボル

教会関係者はそれぞれの役職に応じて定められた服装をまとうことが義務づけられていました。たとえばカトリックの司教は金の刺繍が入った法衣、修道士は地味なフード付きローブというように、服装そのものが宗教的権威や戒律を示していたのです。

宗教改革以後の“質素”アピール

ルター派を中心とするプロテスタント圏では、贅沢を慎む美徳が重視され、黒やグレーなど落ち着いた色合いの衣服が好まれました。この「地味で機能的」な服装感覚は、のちのドイツ文化にも強く影響を与えることになります。

時代ごとの流行と変化

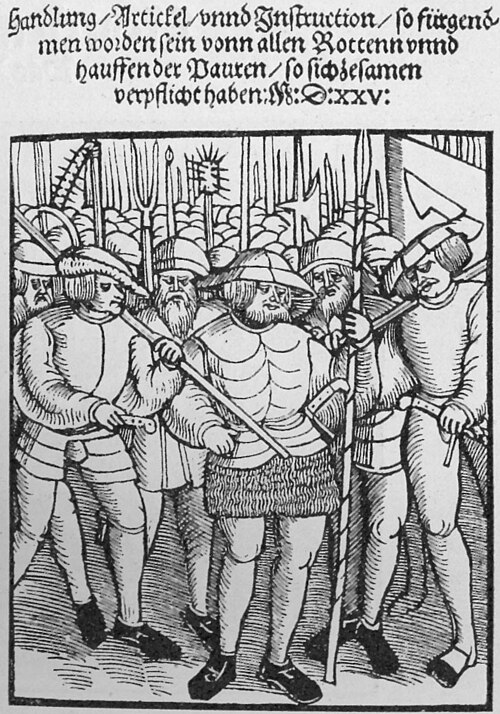

1525年農民戦争期に発行されたパンフレット表紙

農民戦争における農民たちの団結と武装蜂起を描いており、服装は簡素なチュニックや毛織の胴衣に帽子をかぶり、農具を武器として携えているのが特徴

出典:オットー・ヘンネ・アム・ライン著『ドイツ民族の文化史』第2巻/ Wikimedia Commons Public Domainより

分裂した神聖ローマ帝国の中でも、時代とともにちゃんとファッションの流行は巡っていました。 政治的にはバラバラでも、宮廷文化や都市の織物業が育っていたおかげで、帝国内のファッションもそれぞれの時代の空気をしっかり反映していたんです。

中世後期:細身+カラフル

14世紀~15世紀ごろには、ぴったりした胴衣+カラフルなストッキングという細身のシルエットが貴族男性の定番に。女性はとんがり帽子(ヘンゲン)や長いスカートで華やかさを演出していました。

この時期は、フランスやイタリアで始まった流行がドイツ語圏にも波及し、服の色づかいや刺繍においても個性や富の誇示が大事なポイントになっていきます。

また、この時代には市民階級(特に商人や職人)も台頭しており、上流階級だけでなく都市部の中間層も、自分なりの装いを楽しむようになりました。とくにハンザ同盟都市や自由都市では、商業の発展にともない、素材や染料の流通が活性化。これによって、従来より多彩なファッション表現が可能になったのです。

近世初期:膨らんだ袖とフリル

16世紀になると、スペイン風の誇張された袖や襞襟(ひだえり)が流行。上半身を誇張して見せるスタイルは、ハプスブルク家の宮廷でも取り入れられ、豪華さがどんどん加速していきます。 とくにレースや金糸などをふんだんに使った衣装は、身分や格式を象徴する記号としても使われました。

また、男性もパンプキン・ホーズと呼ばれる膨らんだ短パンを履いたり、刺繍入りのダブルレット(胴衣)を着たりと、上下ともに重厚感のあるファッションが主流になります。女性は胸元を強調したコルセットスタイルが定番化し、頭には飾り羽根や真珠をあしらった装飾的なヘアスタイルが広まりました。

この頃の流行はただの装いではなく、宗教的・政治的メッセージも含まれていたんです。たとえば、襞襟の大きさは清廉さや権威を示し、プロテスタント圏とカトリック圏で微妙に着こなしが違ったりするなど、服装ひとつで「立場」や「信仰」が透けて見える時代でもありました。

ただし都市や宮廷とは違い、農村部ではファッションの流行が届くのは数十年遅れ。しかも流行に乗るよりも地域ごとの伝統衣装(トラハト)が重視されており、後に「民族衣装」と呼ばれる文化が、すでに芽吹いていたのです。

近世後期:軍服風+民族色の復権

17世紀後半から18世紀にかけては、帝国全体で軍服スタイルの影響が色濃くなっていきます。男性の装いは詰襟のコート(ユストコール)や三角帽子(トリコーン)が定番となり、軍人風のシルエットが市民ファッションにも浸透していきました。

この時期の特徴は、宮廷での豪奢さを残しつつも、より機能的・実用的なスタイルへの移行が見られること。フランスやプロイセンの影響も強まり、色使いや装飾は次第に抑えめに、全体として秩序と威厳を感じさせるデザインが増えていきます。

一方で地方ごとに、バイエルンやシュヴァーベン、ザクセンなどの領邦では、それぞれの伝統衣装(トラハト)の要素が再評価され、日常着や祭礼服に取り入れられるようにもなっていきました。つまり、帝国内では「軍服的な標準化」と「地域色の復権」という、二つの潮流が同時に進行していたんです。

女性ファッションもまた、ウィッグやコルセットを用いた“理想の体型”づくりが進化し、貴族女性の間ではロココ風のドレス文化が花開きます。

ですが、庶民のあいだではむしろ機能性重視の着こなしが主流で、素材や仕立てに工夫を凝らしつつも、日々の労働に適したスタイルが選ばれていました。

こうして近世後期の帝国ファッションは、中央と地方、上層と下層といった違いがはっきりと現れる時代へと移っていったのです。

- 服装は階級や身分を可視化する重要な手段だった:貴族と農民の差は一目でわかるほど明確だった。

- 宗教も服装に大きな影響を与えた:カトリックとプロテスタントでは色や装飾の感覚が異なっていた。

- 流行は都市と農村でスピードが異なった:都市では数年ごとに変化、農村では伝統重視の傾向が強かった。