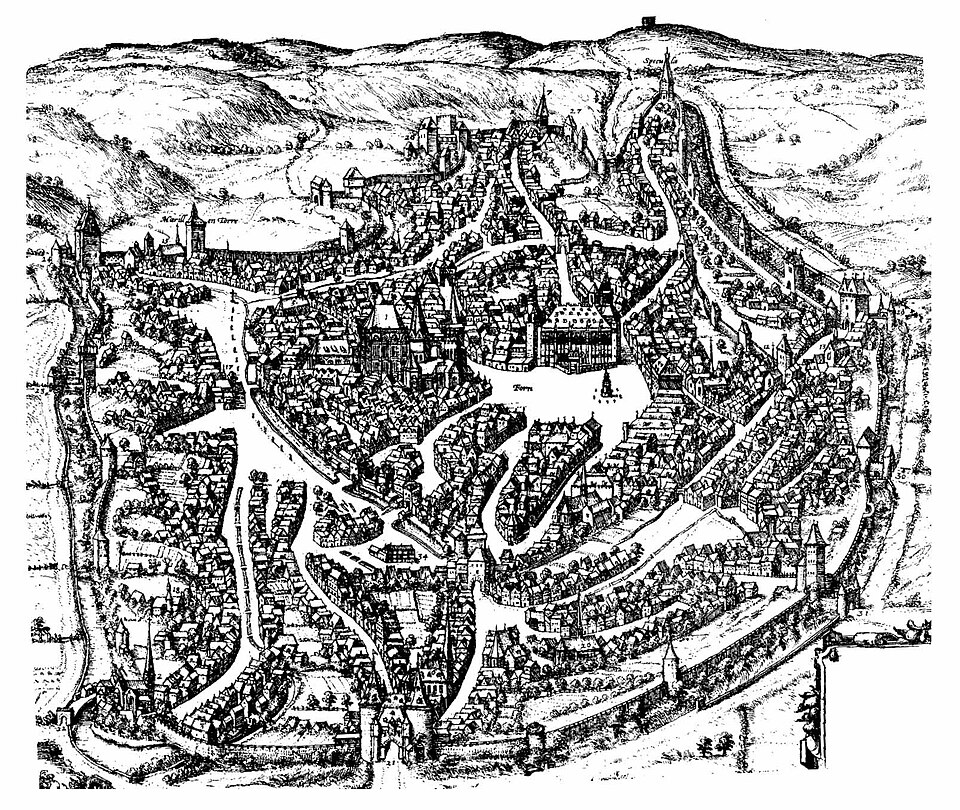

神聖ローマ帝国の「辺境伯」とは─地位は伯爵とどっちが上?

聖レオポルト3世(オーストリア辺境伯)

敬虔な統治と修道院支援で名を残し、後にオーストリアの守護聖人とされた

出典:Hans Part / Public domainより

神聖ローマ帝国の身分制度を見ていると、たまに出てくるのが「辺境伯(マルクグラーフ)」という言葉。伯爵っぽいけどちょっと違う…? しかも「マルク」って何?「グラーフ」って伯爵じゃなかった?──いろんな疑問が湧いてきますよね。

この記事では、神聖ローマ帝国における「辺境伯」という称号がどういう役割を持ち、伯爵とは何が違ったのか、そしてその地位はどのくらい高かったのか、じっくり解説していきます。

「辺境伯」という名前の意味

まずはこの称号が何を意味しているのか、語源から見ていきましょう。

“辺境”を意味する「マルク」

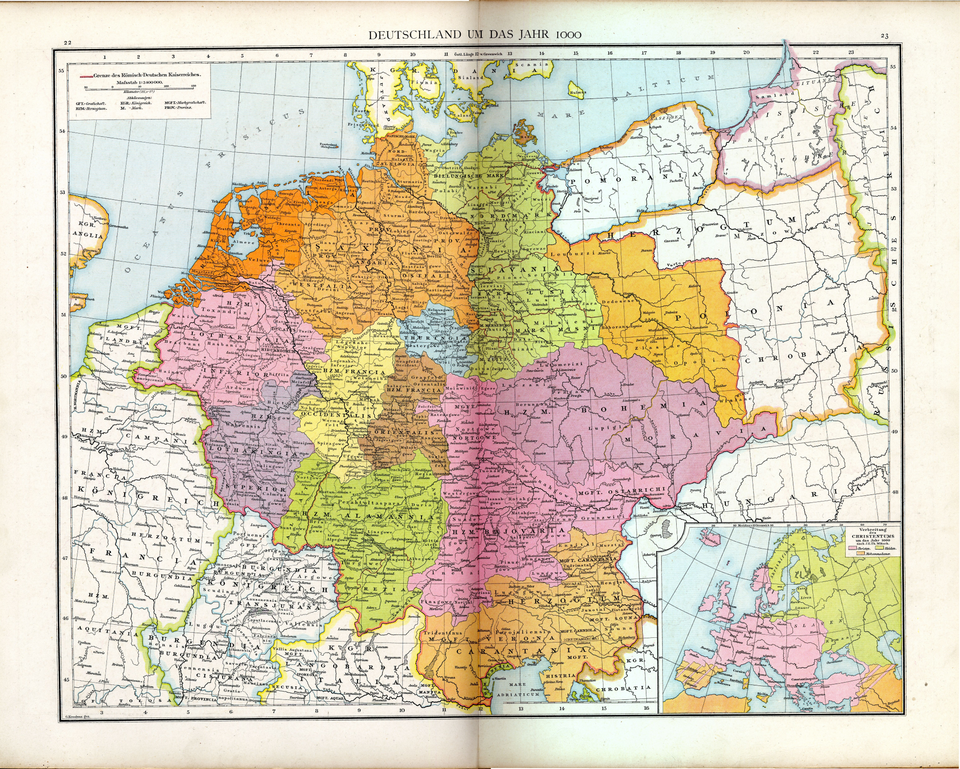

「マルク(Mark)」とは、帝国の国境地帯、つまり外敵との境界にある軍事的な防衛線のこと。たとえばフランスとの国境、スラヴ人との接する辺境地、イタリアへの出入口など、緊張感の高い地域に設定されていました。

「グラーフ=伯爵」との複合語

「グラーフ(Graf)」はドイツ語で伯爵のこと。つまり辺境伯(マルクグラーフ)は「辺境を任された伯爵」、あるいは「軍事防衛の責任を負う特別な伯爵」といったニュアンスがあるわけです。

辺境伯の役割と権限

単なる“お飾りの称号”ではなく、現場の最前線を担う責任ある地位でした。

軍事的リーダーとしての役割

辺境伯は基本的に軍の指揮官であり、外敵から帝国を守る砦となる存在。敵襲や侵略のリスクが高い地域を任されていたぶん、領内での軍事権や徴税権などが強く認められていたことが多かったんです。

国境経営と自治の強化

国の中心から遠く離れているため、中央政府(皇帝)の命令がすぐには届きません。そのため、辺境伯は現地での迅速な意思決定や裁判の権限も与えられ、事実上“半独立的な支配者”として振る舞うことができたのです。

伯爵と比べたときの地位の違い

では、「普通の伯爵(グラーフ)」と比べると、辺境伯はどういう扱いだったのでしょうか?

地位は伯爵より上

基本的に辺境伯>伯爵とされています。なぜなら、同じ“伯爵”という名がついていても、辺境伯は帝国防衛という戦略的に重要な役割を担っていたから。また、後世には辺境伯から選帝侯に昇格した家系も多く、その影響力は段違いでした。

君主化する辺境伯たち

代表的なのがブランデンブルク辺境伯。この家系はのちにプロイセン王国を築き、最終的にはドイツ皇帝となるまでに発展しました。つまり辺境伯は、ただの地方貴族ではなく、皇帝に匹敵するクラスにまで昇る可能性のある地位だったんです。

- 辺境伯は“国境の防衛責任者”:軍事権や自治権を持ち、戦略的に重視された存在だった。

- 伯爵より高位とされていた:とくにブランデンブルクのような辺境伯は後に王侯に昇格する例も多かった。

- 称号は「マルク(辺境)+グラーフ(伯)」の合成語:ドイツ語圏独特の官職的称号だった。