神聖ローマ帝国がバラバラに分裂した理由

神聖ローマ帝国領域図(18世紀末)

形式上広大な領土を有していたが、実態は数百の領邦に分裂し統一国家とはほど遠い状態だった

出典:Title『Map_of_the_Holy_Roman_Empire,1789』-by Robert Alfers, ziegelbrenner(著者)/Creative Commons CC BY-SA 3.0より

神聖ローマ帝国──名前こそ「帝国」ですが、その実態はまるでパッチワーク。何百という領邦国家があつまって、ひとつの“ゆるやか連合体”として成り立っていたんです。でもそもそも、なんでそんなにバラバラになっちゃったのか? 皇帝がトップにいるなら、もっとスッキリまとめられそうなのに…。

この記事では、神聖ローマ帝国がなぜ「分裂国家」と化していったのか、その歴史的な背景を3つの観点からわかりやすく解説していきます。

皇帝の権力が制限されていた

最初のポイントは、「そもそも皇帝にそこまでの力がなかった」ことなんです。

選挙で選ばれる皇帝

神聖ローマ皇帝は世襲ではなく、選帝侯たちによる選挙制で選ばれていました。つまり、権力をもらう立場じゃなくて、“選ばれてなんぼ”の存在だったわけです。選ばれるためには諸侯たちへの譲歩が不可欠で、結果として「強い皇帝」は生まれにくい構造でした。

封建制が基本だった

帝国内は基本的に封建制度で構成されていて、各地の領主は土地と人民を自らのものとして支配していました。皇帝はその“まとめ役”ではあっても、領地に直接命令できるわけではないというのが実情だったんです。

諸侯たちの自立志向

もうひとつ大きかったのは、構成する諸侯や都市国家たちが自分たちの自由を大事にしたこと。

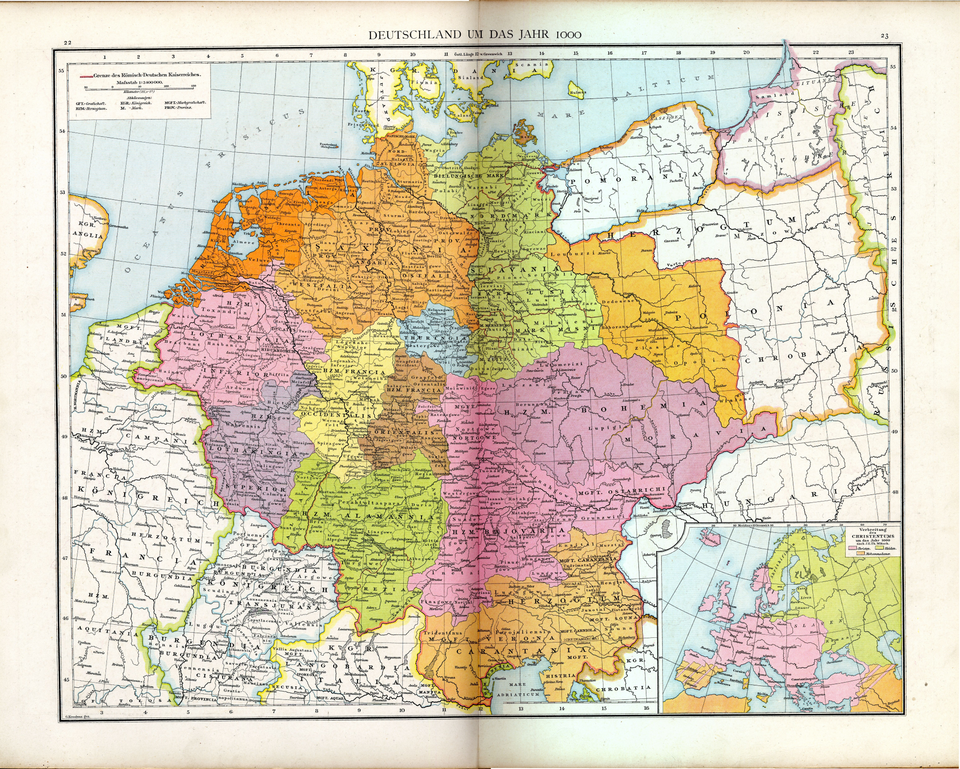

「領邦主権」が常識だった

13世紀以降、帝国内では各領邦に外交権・通貨発行権・軍隊の保持といった“ミニ主権”がどんどん認められるようになります。これはつまり、一つひとつの国がほぼ独立国のように機能していたことを意味していました。

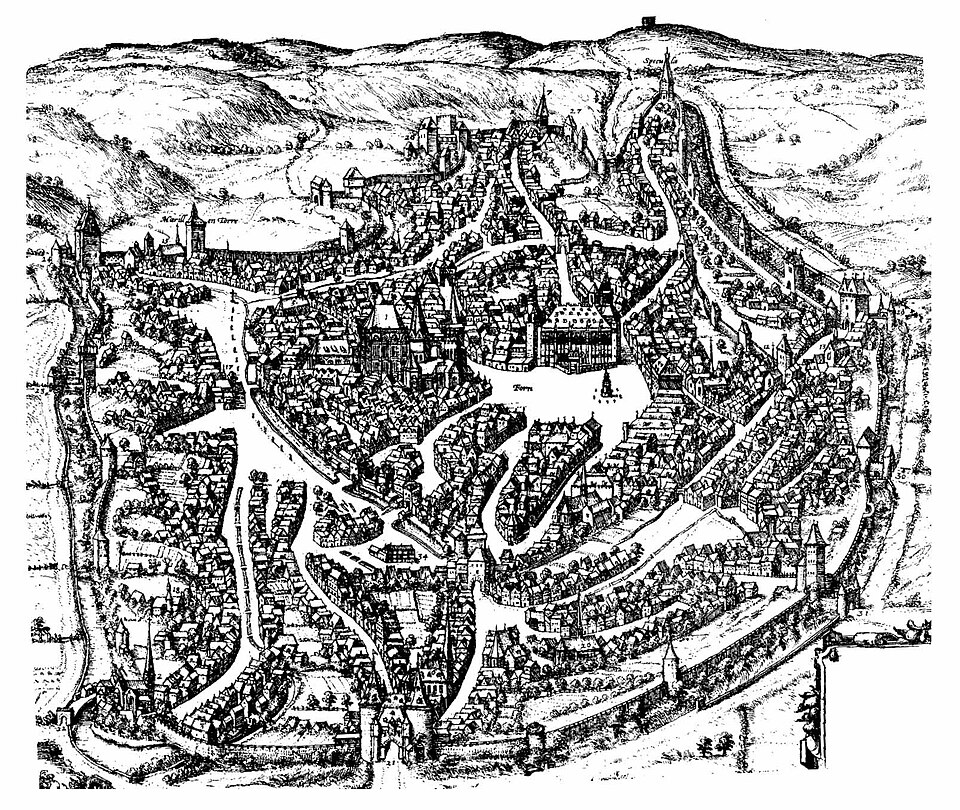

都市の独立性も強かった

とくに帝国自由都市と呼ばれる都市たちは、皇帝直属の扱いを受けることで、領邦貴族の干渉を避け、自治権をフル活用して繁栄していきます。商業と結びついた都市経済は、中央集権化とは逆方向へと進んだんです。

宗教対立と外圧が拍車をかけた

最後の決定打となったのが、宗教改革とそれに続くヨーロッパ全体の激動でした。

宗教改革による分裂

1517年のルターによる宗教改革は、帝国内をカトリック派とプロテスタント派に二分しました。信仰の違いがそのまま政治対立に直結し、国内統一の足かせとなったのです。

三十年戦争で国家機能が崩壊

1618年から始まった三十年戦争では、帝国内の諸侯や宗教勢力が互いに争い、外からもスウェーデン・フランスなどが介入。この結果、1648年のヴェストファーレン条約で、各領邦に外交権が正式に認められることに。帝国はここで、「名目上ひとつ、実態はバラバラ」という形が完全に確定したわけです。

- 皇帝の権限がそもそも弱かった:選挙制と封建制が集中を妨げた。

- 諸侯や都市の自立志向が強かった:領邦主権と都市自治が帝国統一を阻んだ。

- 宗教対立と戦争が決定打となった:ヴェストファーレン条約で完全に分裂が制度化された。