神聖ローマ皇帝が保持した《権力》とその範囲

神聖ローマ帝国の皇帝って、名前だけ聞くと「ヨーロッパ最強の支配者!」みたいな印象を受けるかもしれません。でも実際には、そんなに単純な話じゃなかったんです。というのも、この帝国はそもそも超バラバラな連合体。皇帝の権限はかなり限られていて、思い通りに支配できたわけじゃなかったんですね。

この記事では、そんな神聖ローマ皇帝が実際に持っていた《権力の中身》と、どこまで影響力を行使できたのか、その実態を見ていきます。

法的には「帝国全体の支配者」だった

制度の上では、皇帝はあくまで神聖ローマ帝国の「唯一の君主」として、広大な領域に対して統治権を持っていたことになっています。

立法・軍事・通貨などの大権

理論上、皇帝は以下のような重要な権限を保持していました:

- 法律を定める権限(ただし帝国議会の承認が必要)

- 軍を召集する権限(ただし諸侯の協力が不可欠)

- 通貨の鋳造権・関税の決定権

- 爵位・聖職者の任命権

こうして見ると一見すごい力を持ってるように思えますが…多くに「ただし〜」がついていることに注目。実際には「帝国議会の同意が必要」とか「領邦の協力が前提」という制限が多かったんです。

皇帝の権威は「教皇との関係」にも依存

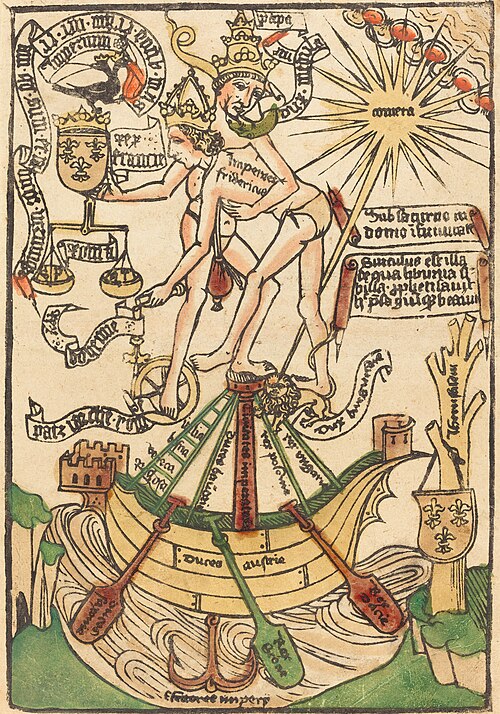

とくに中世期までは、ローマ教皇との関係性が皇帝の権力に直結していました。カノッサの屈辱(1077年)に代表されるように、教皇が皇帝を破門してしまえば、国内での政治的正統性さえ揺らぐリスクがあったんです。

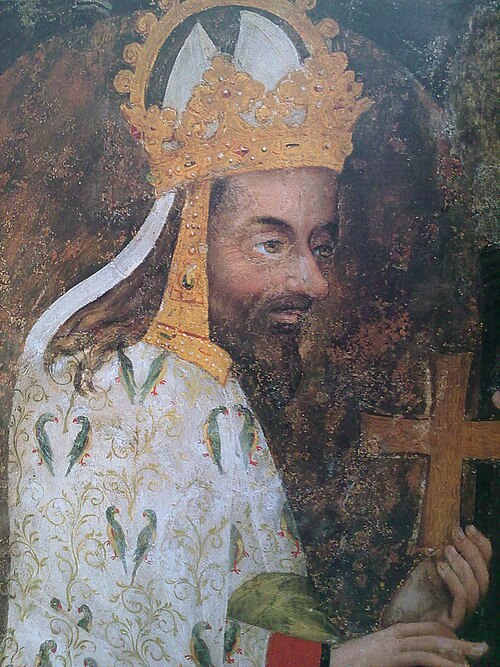

カノッサの屈辱(1077年)

カノッサの屈辱(1077年)は皇帝ハインリヒ4世が教皇に屈服した事件で、神聖ローマ皇帝権の権威失墜を象徴する転機となった。

出典:John Foxe(出典書籍) / CC0 1.0 Public Domainより

実際には「名ばかり皇帝」だった時代も

時代が下ると、皇帝の権限はどんどん弱まっていき、形式的な存在になっていきます。

領邦国家の台頭

16世紀以降、帝国内の各諸侯が自前の軍隊と外交権を持つようになり、もはや一枚岩とは言えない状態に。たとえばプロイセンやバイエルン、ザクセンといった大国は、独自に他国と条約を結ぶことすらありました。

三十年戦争後の権限の縮小

1648年のウェストファリア条約によって、皇帝の権限はさらに限定され、各領邦がほぼ独立国並みに扱われるようになります。もはや皇帝は「まとめ役」でしかなく、命令ひとつ出すにも根回しと交渉が必要という有様でした。

それでも残った象徴的な意味

力はあまりなかったけれど、それでも皇帝という存在には独特の重みがありました。

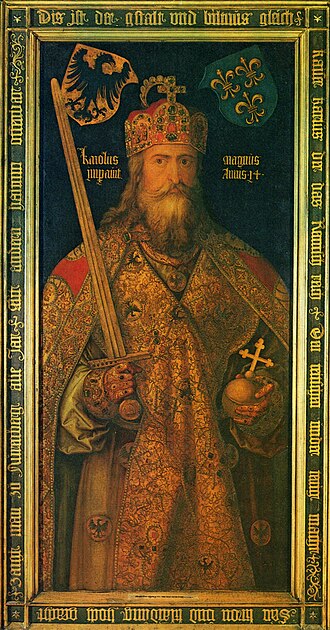

普遍王権の象徴

皇帝はヨーロッパのキリスト教世界における「普遍的な秩序の守護者」として位置づけられ、外交儀礼や国際秩序の中では一定の格を保ち続けました。教皇との関係が曖昧になっても、「皇帝」という肩書には重みが残ったんですね。

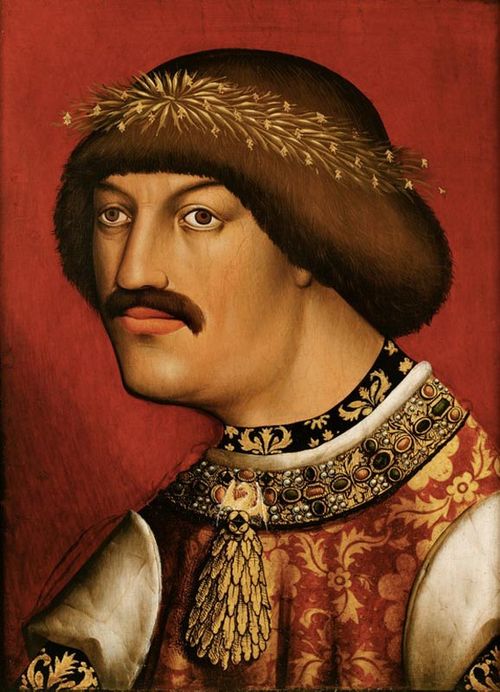

称号の継承と正統性

とくにハプスブルク家はこの「皇帝の称号」を外交戦略にフル活用。皇帝であることが国際的な発言力を強めるカードとして使われることも多く、形骸化したとはいえ象徴的な価値は高かったのです。

- 皇帝は法的に広範な権限を持っていた:立法や軍事などの大権が定められていた。

- 実際は諸侯の協力がなければ動けなかった:領邦国家の独立性が高すぎた。

- 権力は弱くても象徴的地位として重んじられた:「普遍的秩序の守護者」としての役割があった。