神聖ローマ帝国が「国じゃない」と言われる理由

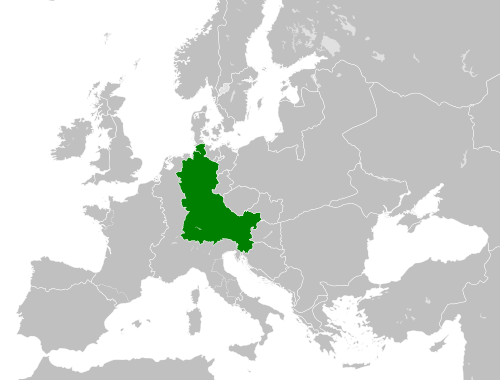

神聖ローマ帝国と聞くと、名前からしてバッチリ「帝国っぽさ」が漂ってますよね。でも実はこの帝国、現代の感覚でいえば「国」とは言いにくい存在だったんです。地図で見てもバラバラ、政治制度もあいまい、皇帝の力も薄くて、学校の先生や歴史ファンからはしばしば「国じゃない」なんて言われることも。

ではなぜ、そんな“帝国らしからぬ帝国”が長年存在し続けたのでしょうか?この記事では、神聖ローマ帝国が「国じゃない」と言われる理由を、仕組みや実態からわかりやすくかみ砕いて解説します。

統一された政府がなかった

いわゆる“国”と呼ぶには、それなりの中央政府と国家組織が必要。でも、神聖ローマ帝国にはそれが存在しなかったんです。

中央官僚組織がほぼ皆無

帝国には日本やフランスのような全国を管理する中央官僚がいませんでした。行政は各領邦ごとに独立していて、皇帝の指示が全国に行き渡るようなシステムはなし。統一的な予算もなければ、国全体をまとめる官庁もなかったんです。

共通の法律もなかった

法律面でも、ローマ法・教会法・地方法などがバラバラに使われていて、帝国内であっても地域ごとに裁判の内容や法解釈が変わる始末。つまり「帝国法」なんてものは存在していなかったと言っても過言ではありません。

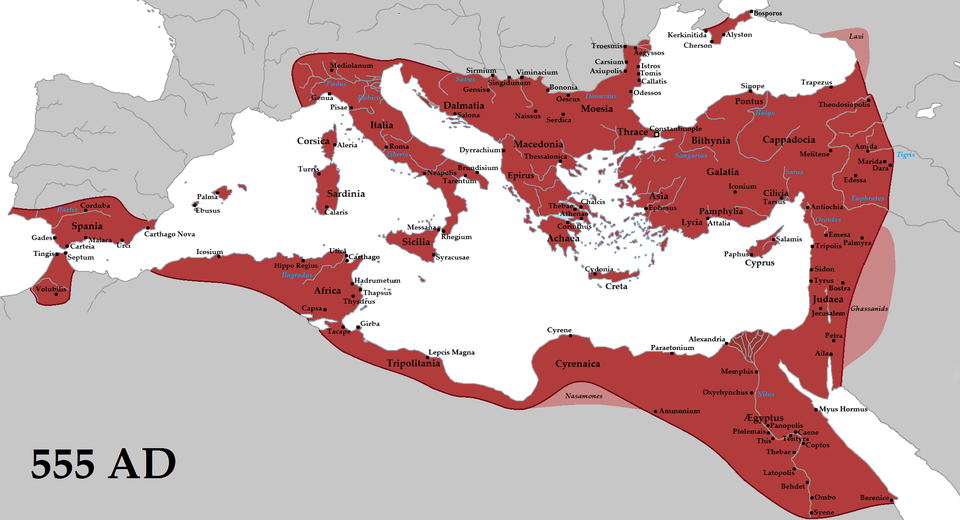

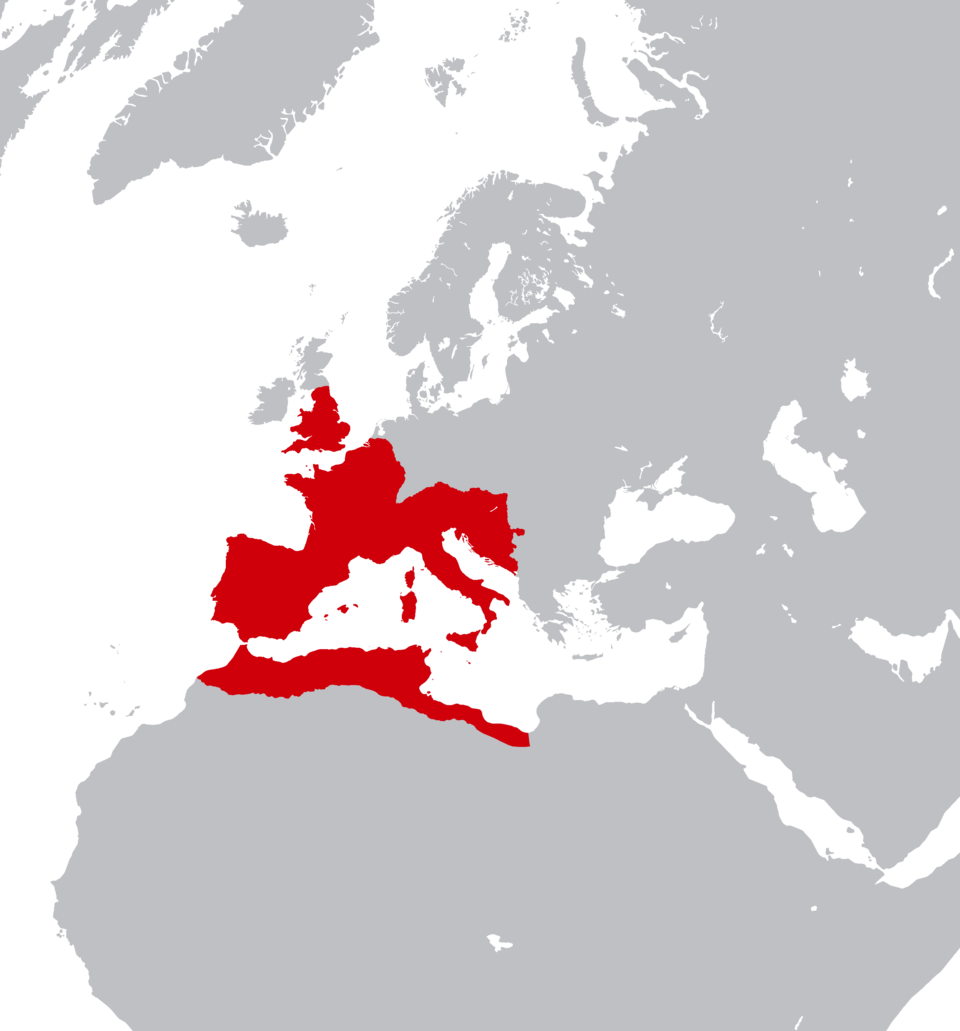

ウェストファリア条約の調印(1648)

ウェストファリア条約によって神聖ローマ帝国は各領邦の主権が強化され、統一国家としての実体が形骸化した転機となった。

出典:Gerard Terborch(製作者) / Public Domainより

国境も領土も定まっていなかった

ふつう国というと、ある程度はハッキリした国境線が思い浮かびますよね?ところが神聖ローマ帝国は、それすらもあいまいだったんです。

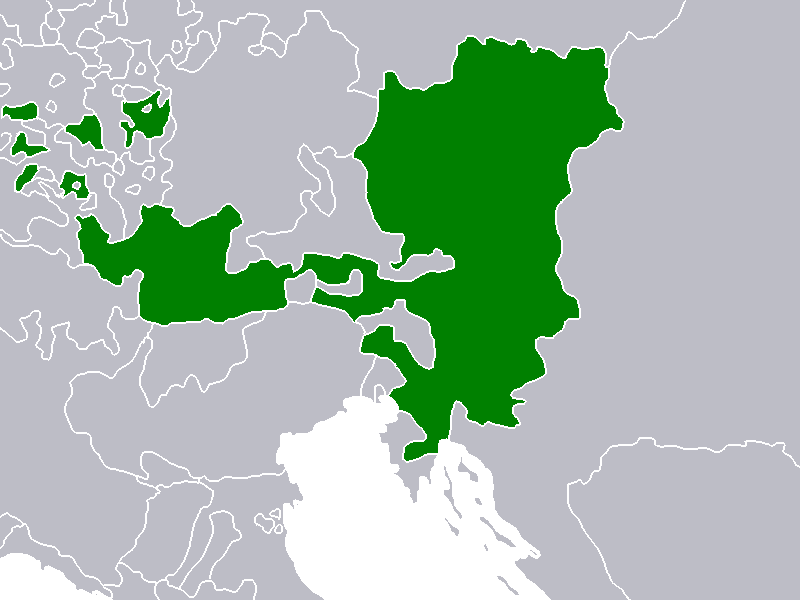

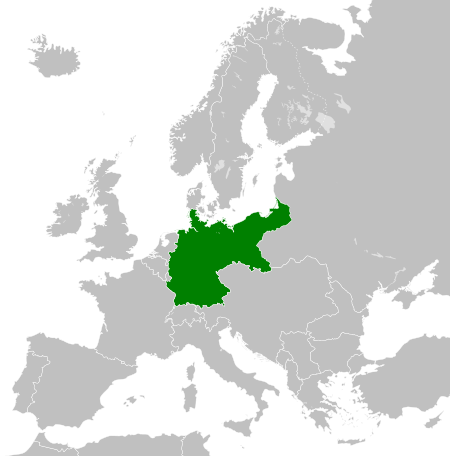

飛び地とモザイク領土

帝国の地図を見れば一目瞭然。諸侯や都市、教会領がモザイク状に入り乱れていて、まるでパズルのような領土構成。ある領地がぽつんと他国に囲まれていたり、ひとつの街が複数の支配者に分割されていたり…とにかくわかりにくい!

国境線が流動的

しかも、当時は「この線から先は外国」という明確な境界が存在せず、勢力関係によって国境がどんどん動いていくのが当たり前。帝国の“外”と“内”の線引きもはっきりしないため、「国」としての実感が湧きにくかったんです。

皇帝の力が非常に限定的だった

国のトップが強いというのは、国家としての条件のひとつ。でも、神聖ローマ帝国の皇帝はまったく逆でした。

選帝侯による選出

皇帝は世襲ではなく選挙で決められる存在でした。選ばれるには、選帝侯たちに譲歩を重ねたり、特権を与えたりしなければならず、就任時点ですでに手足を縛られている状態。まさに“弱体スタート”だったんです。

軍隊も税金も他人任せ

皇帝は全国規模の常備軍も持っておらず、財政基盤も不安定。戦争が起きれば、諸侯に出兵をお願いし、資金も各地の協力頼み。これはもはや“国の王”というより“調整役”という印象に近いですね。

- 中央政府が存在しなかった:官僚機構も共通の法律も整っていなかった。

- 領土がバラバラだった:飛び地と混在領土が多く、国境も流動的だった。

- 皇帝に実権がなかった:選挙制と分権体制により、支配力は極めて限定的だった。