前身ではあるけれど…ドイツと神聖ローマ帝国との決定的違いとは

中世から近代にかけてヨーロッパを彩った神聖ローマ帝国と、現在のドイツ──歴史の教科書などでは「神聖ローマ帝国はドイツの前身」と紹介されることが多いですよね。たしかに地理的にも民族的にもつながってはいるんですが、実際にはこのふたつ、似て非なる存在なんです。むしろ「違いを知ることでドイツの成立が見えてくる」と言っても過言ではありません。

この記事では、神聖ローマ帝国とドイツの“似てるようで違う”ポイントに焦点をあて、その決定的な差をわかりやすくかみ砕いて解説します。

国家としてのまとまりが違う

まず大前提として、神聖ローマ帝国とドイツでは「国家」という言葉の意味合い自体が違っていました。

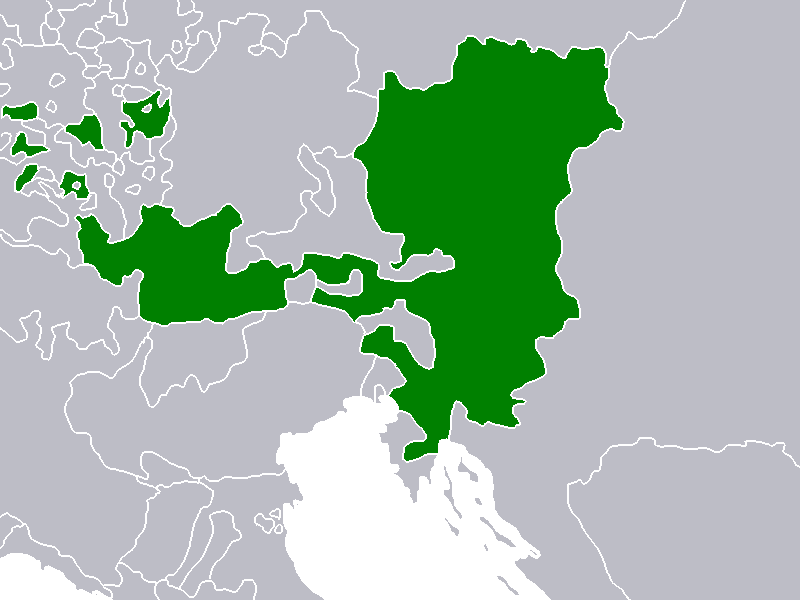

神聖ローマ帝国は連合体

神聖ローマ帝国は、何百もの諸侯・自由都市・教会領などが緩やかに結びついた連合体。統一された国境や法律はなく、それぞれが“ほぼ独立国家”のように振る舞っていました。皇帝の命令も、領邦によっては「うちは関係ない」とスルーされる始末。

つまり、「帝国」とは名ばかりで、実質はバラバラの集まりだったんです。

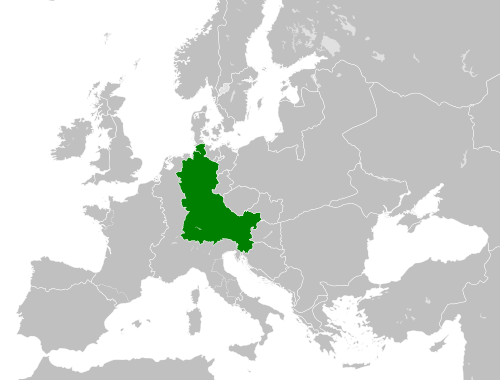

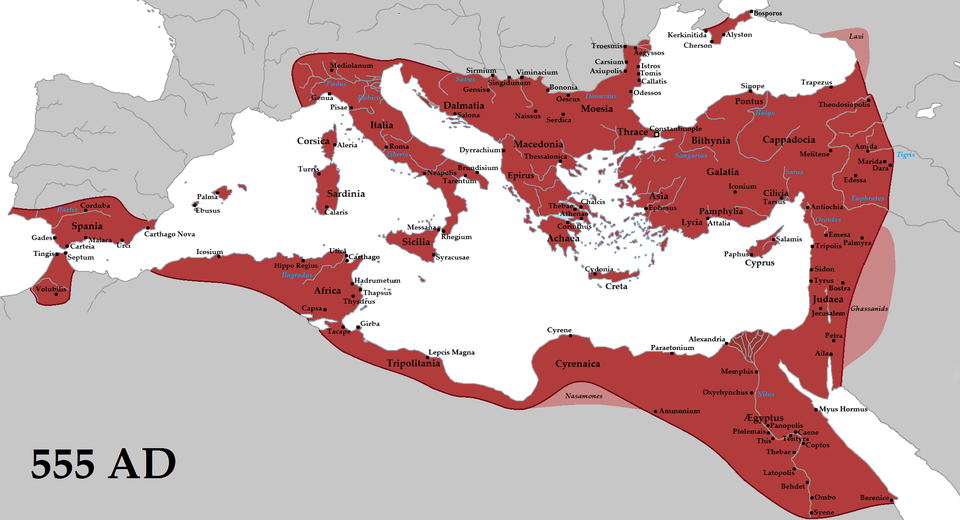

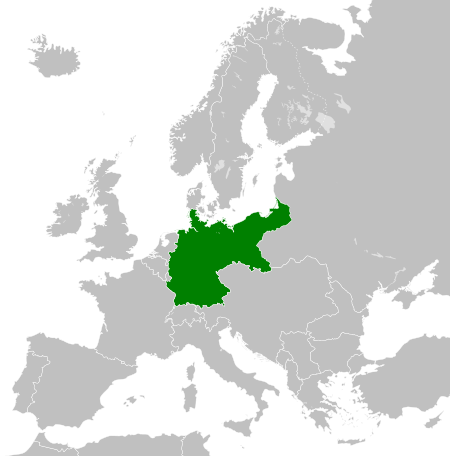

1914年のドイツ帝国の領域

ドイツ帝国の領土はプロイセンを中心とした統一ドイツを構成していたが、神聖ローマ帝国の領土は中欧に点在する多様な領邦の集合体で、領域も統治形態も大きく異なっていた。

出典:Title『German_Empire_1914』-by Alphathon(著者) / CC BY-SA 3.0より

ドイツ帝国は統一国家

それに対して近代ドイツは、1871年にプロイセンを中心として誕生した中央集権的な統一国家。皇帝(カイザー)も行政も軍も一本化され、国民国家としての体裁を整えていました。法律も共通、軍制も統一、まさに「まとまった国」だったんですね。

皇帝のあり方が違う

両者には「皇帝」という似た役職がありますが、その中身はまったく異なります。

神聖ローマ皇帝は選挙制

神聖ローマ帝国では、皇帝は選帝侯たちによって選ばれる選挙制でした。選ばれるには諸侯の支持が必須で、その代わりに特権を約束したり、政治的な取引が欠かせませんでした。そのせいで、就任しても実権はかなり限定的。

「皇帝=象徴的存在」という側面が強かったんです。

ドイツ皇帝は実質的な元首

一方、ドイツ帝国の皇帝はプロイセン国王がそのままカイザーとなったもので、政治・軍事・外交の実権をフルで掌握していました。選挙ではなく世襲制で、帝国議会や宰相(ビスマルクなど)と連携しながら、近代的な国家運営を担っていたんです。

アイデンティティの重心が違う

そもそも神聖ローマ帝国とドイツでは、「自分たちは誰か?」という国家の根本イメージが違っていました。

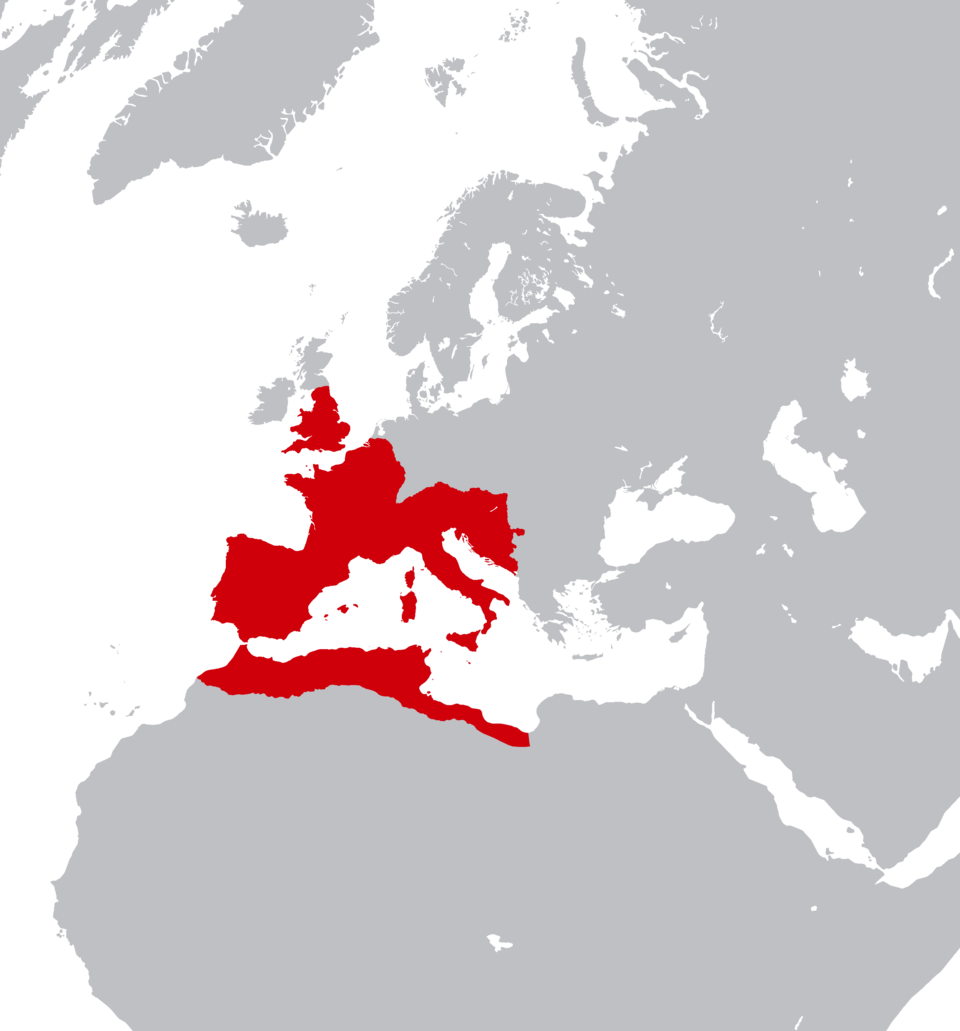

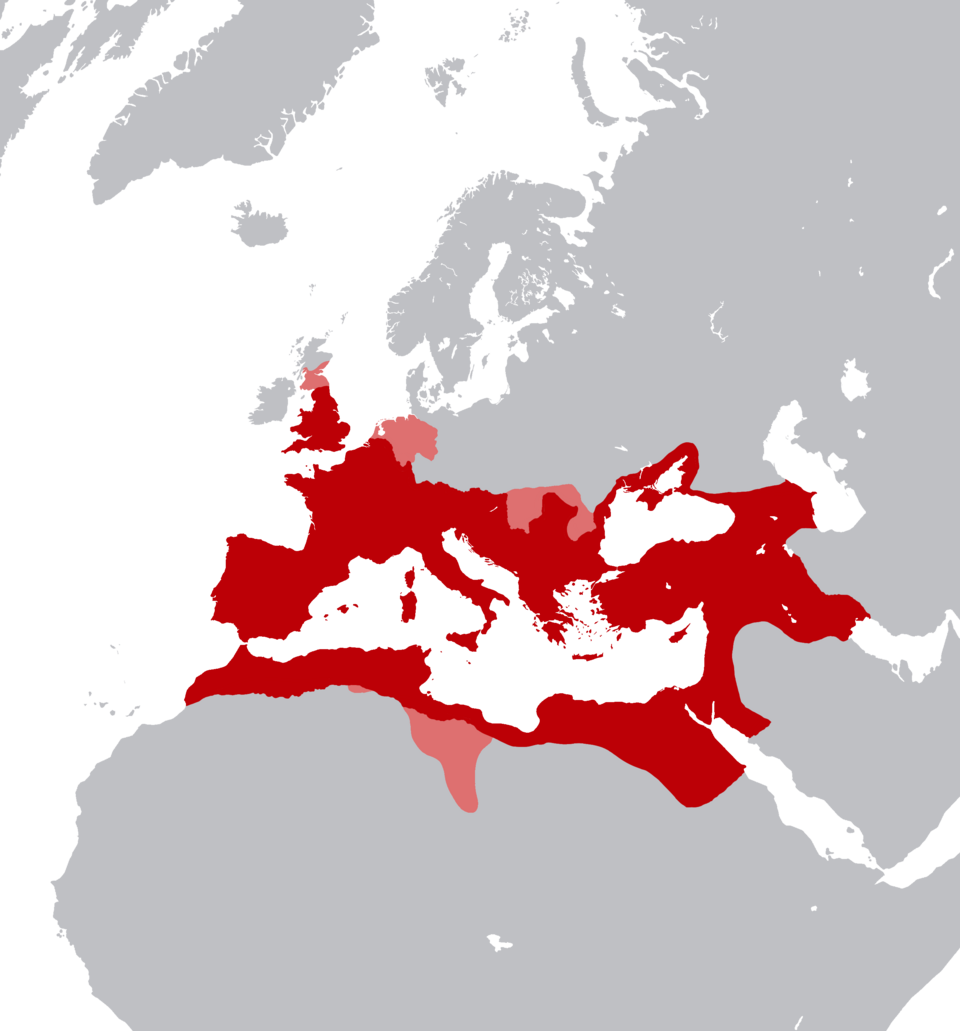

神聖ローマ帝国は“ローマの後継”

帝国の理念は「カール大帝とローマの栄光を受け継ぐ」というもので、民族や言語に関係なく、キリスト教世界の中心であることが大事でした。そこには「ドイツ人」という意識はあまりなく、あくまで普遍的・超国家的な存在だったのです。

ドイツは“ドイツ人の国”

対して19世紀のドイツ帝国は、まさに「ドイツ語を話す民族の統一国家」というコンセプトのもとに誕生しました。言語・文化・歴史を共有する国民が主役であり、政治の正当性もそこに基づいていたんです。

- 国家の形が違う:神聖ローマ帝国は分裂した連合体、ドイツは中央集権の統一国家だった。

- 皇帝の性質が違う:神聖ローマ皇帝は選挙で選ばれる象徴的存在、ドイツ皇帝は実質的支配者だった。

- 目指す理念が違う:神聖ローマ帝国はローマの継承、ドイツは民族の統一が重視された。