神聖ローマ帝国の国家体制はどう変わっていったのか

中世から近世へと移り変わるなかで、神聖ローマ帝国の政治体制もまた大きく姿を変えていきました。最初は皇帝が強力なリーダーシップを発揮していたのに、時代が進むにつれてどんどん「分権」が進んでいったんです。

この記事では、神聖ローマ帝国における政治体制の変化を、時代ごとの特徴に分けてわかりやすくかみ砕いて解説します。

成立初期の中央集権的体制

カール大帝の後継を自認した初期の神聖ローマ帝国では、「皇帝中心」の政治が志向されていました。

オットー1世による帝国の再編

初代神聖ローマ皇帝とも言えるオットー1世(在位936-973)は、諸侯を抑えて教会勢力をうまく利用することで、比較的強力な中央集権を実現しました。彼の時代は帝国教会政策によって聖職者が政治の支えとなり、皇帝の権威が際立っていたんです。

教会と皇帝の蜜月時代

この頃は、皇帝が聖職者の任命権(叙任権)を持っていたため、教会は皇帝の“手足”として動いてくれました。まさに皇帝と教会がタッグを組んだ“全能時代”といえるかもしれません。

叙任権闘争と分権化のはじまり

ところが、教会との関係が崩れ始めると、中央の権威は一気に揺らぎはじめます。

叙任権闘争の勃発

11世紀後半、皇帝と教皇の間で「聖職者の任命は誰がするのか?」という争いが勃発します。これが有名な叙任権闘争。皇帝ハインリヒ4世と教皇グレゴリウス7世の対立は、あの有名なカノッサの屈辱(1077)にまで発展します。

これを境に、皇帝は教会の支配力を失い、諸侯たちが独自に力を蓄えはじめるんですね。

諸侯による自治の拡大

皇帝が教会を掌握できなくなると、次に目立ち始めるのが領邦諸侯の台頭。彼らは自分の土地で法律を定め、税を取り、軍を持ち、ほとんど“独立国家”のような動きを始めるようになります。

黄金勅による政治体制の固定化

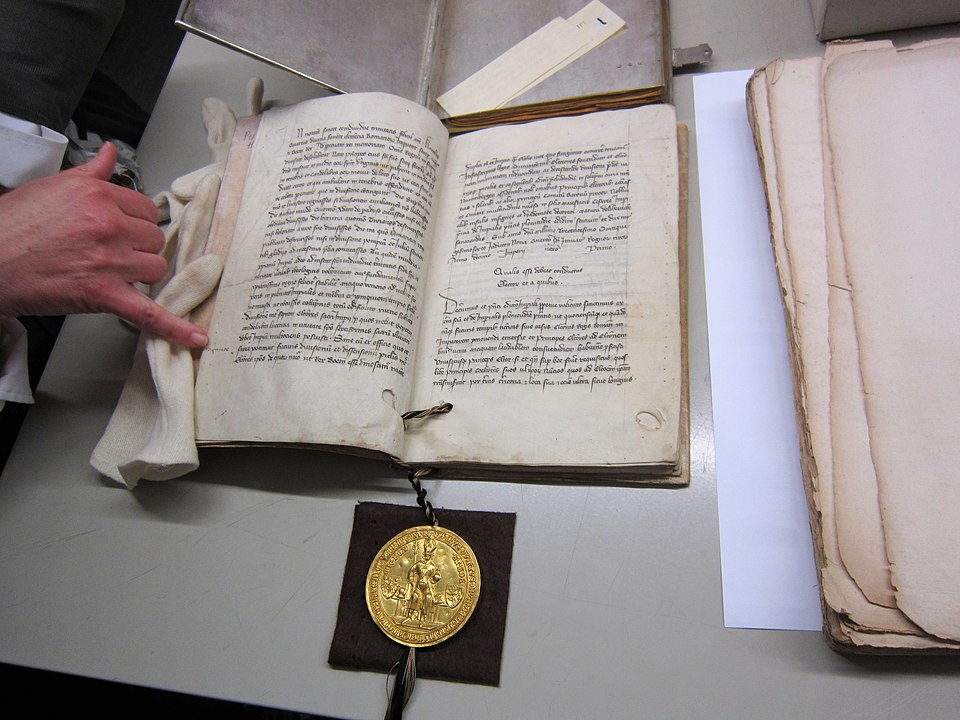

この分権化の流れを法的に確定づけたのが、14世紀半ばの「黄金勅」でした。

カール4世と黄金勅(1356年)

ルクセンブルク家のカール4世は、皇帝選出のルールを明文化した黄金勅を発布します。ここでは7人の選帝侯が皇帝を選ぶことが正式に定められ、皇帝は彼らの支持なくして即位できない仕組みになります。

つまりこの時点で、皇帝の地位は「選ばれる立場」として制度化され、諸侯とのパワーバランスが法律的にも確定してしまったわけです。

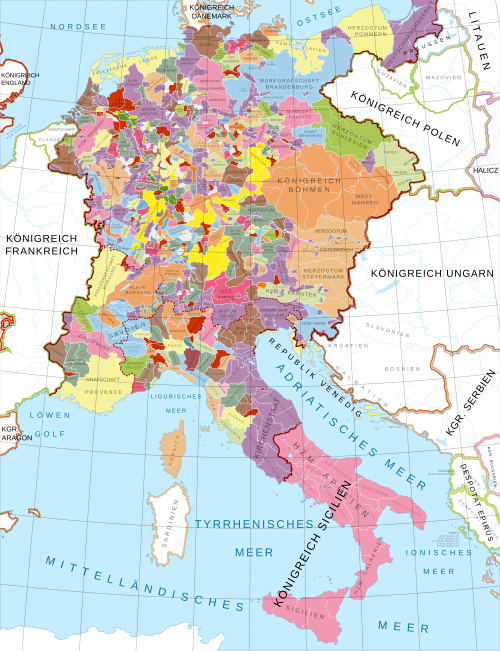

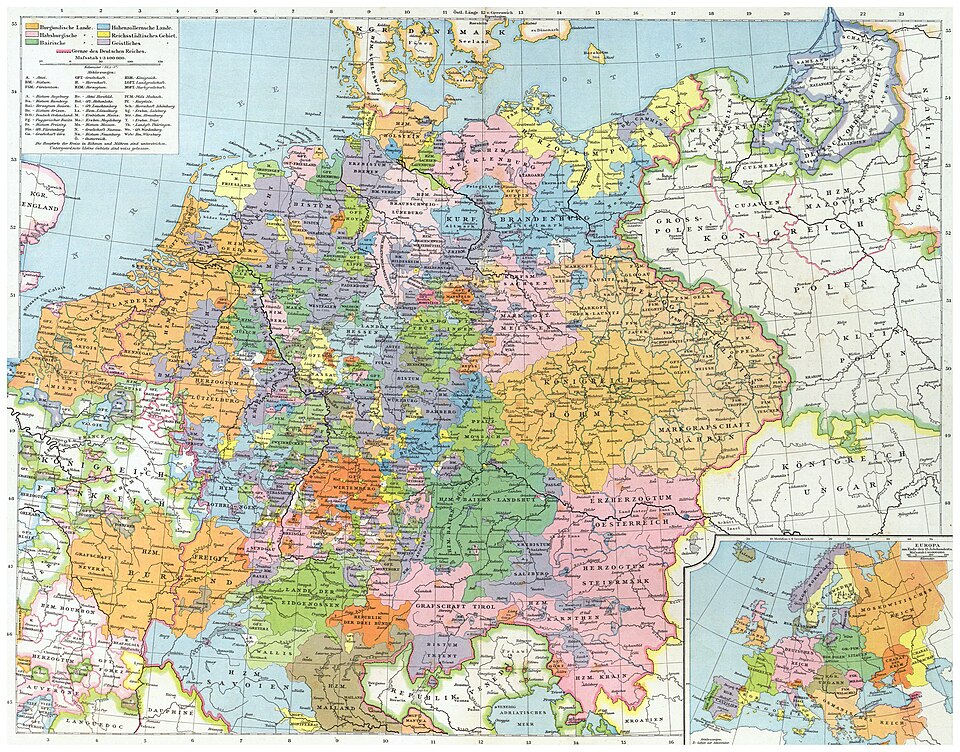

帝国=諸侯連合体への転換

この黄金勅以降、神聖ローマ帝国は実質的に諸侯たちの連合体と化します。皇帝はその象徴的存在であり、実権はもっぱら地方にあったのです。

近世の制度化と緩やかな統合

16世紀になると、「分裂したままでも機能する仕組み」が模索されていきます。

帝国クライス制の導入

マクシミリアン1世の時代には、領邦を地域ごとに分けた帝国クライス制が整備され、軍事や財政の分担がスムーズに行えるように制度が整いました。統一はしないけど、協調的に動ける体制に変わっていったんです。

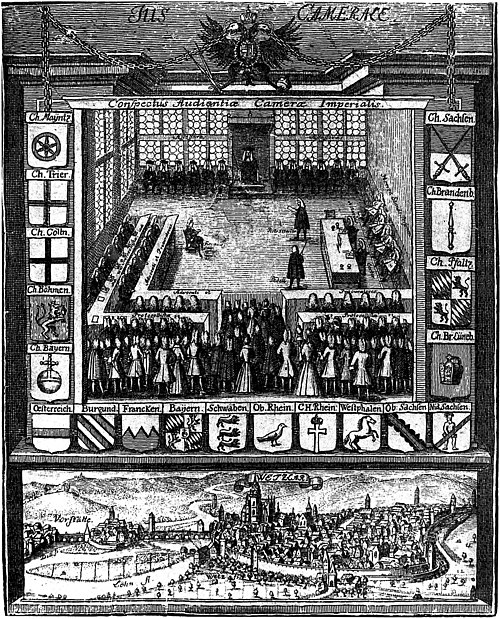

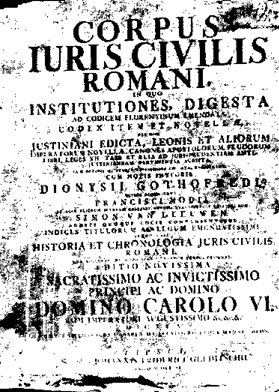

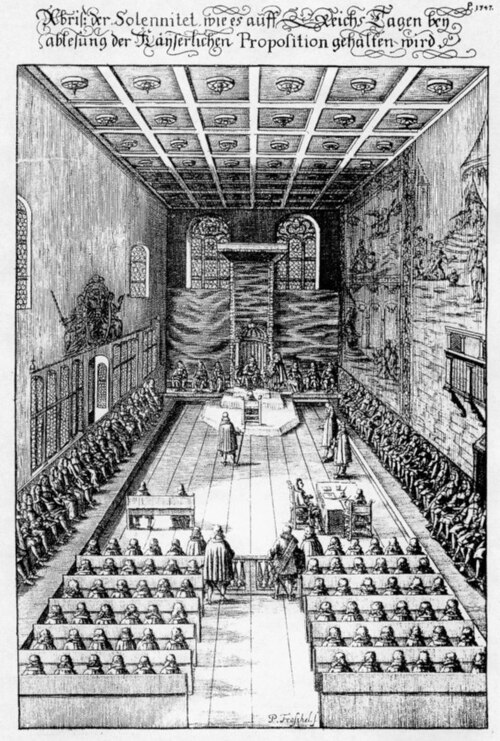

帝国議会と帝国法院

帝国全体の方針を話し合う帝国議会(ライヒスターク)や、法律を審理する帝国法院もこの頃に整備されます。ただしこれらの機関も、決定には時間がかかるうえに、拘束力も限定的。あくまで“話し合いの場”にとどまっていました。

三十年戦争と帝国の限界

17世紀には、宗教対立を背景とした悲劇的な内戦が、帝国の「まとまり」の限界をあらわにします。

三十年戦争と西ファリア条約(1648年)

この大戦争によって、帝国はボロボロになります。講和条約となったウェストファリア条約では、諸侯たちが外交権まで認められるように。この時点で、神聖ローマ帝国は国際法上でも「分裂体」として扱われるようになってしまうんです。

名ばかりの帝国へ

以後の皇帝は、軍を持たず、徴税権もなく、あくまで「形式的な代表者」にすぎなくなります。18世紀にはハプスブルク家がオーストリアに専念するようになり、帝国全体をまとめる気力も薄れていきました。

- 初期は皇帝中心の中央集権体制だった:オットー1世の時代には教会との連携で強い権力を持っていた。

- 叙任権闘争で中央の権威が揺らいだ:皇帝が教会の支配権を失い、諸侯が力を持ち始めた。

- 黄金勅で選挙制と分権が固定化された:選帝侯の力が強まり、皇帝の地位は限定的なものになった。

- 制度整備による緩やかな統合が進んだ:帝国クライス制や帝国議会などで最低限の連携を図った。

- 三十年戦争で完全な分裂体へと転じた:外交権まで諸侯に移り、帝国は“名ばかりの存在”となった。