「神聖でもなく…」の真意とは?ヴォルテールが斬った帝国の実像

「神聖でもなく、ローマ的でもなく、ましてや帝国でもない」──これは18世紀のフランスの思想家ヴォルテールが、神聖ローマ帝国を評して残したあまりにも有名な一言です。ひとことで言えば「名前負けしてるぞこの国」という、かなり手厳しい皮肉。でもこの言葉、単なるジョークではなく、神聖ローマ帝国の本質をズバリ突いた核心的な批評でもあるんです。

では、ヴォルテールはなぜそんなことを言ったのか?そしてその言葉には、どんな歴史的背景と意味が込められていたのか?この記事では、その真意にじっくり迫っていきましょう。

なぜ「神聖」ではないのか?

まずは“神聖”という言葉が、帝国の実態とどれほどかけ離れていたのかを見てみましょう。

教皇との対立が絶えなかった

「神聖」と名乗るからには、キリスト教との深い結びつきがあるはずですが、実際は皇帝とローマ教皇の対立が絶えませんでした。とくに有名なのが11世紀の叙任権闘争で、皇帝ハインリヒ4世と教皇グレゴリウス7世が真っ向から激突。

この時点で「神と皇帝が手を取り合う神聖な秩序」なんて幻想は、もう崩れていたわけです。

宗教対立の舞台だった

16世紀以降は宗教改革によって、カトリックとプロテスタントの対立が激化。三十年戦争では、神聖ローマ帝国の内部が血で血を洗う状態に。こんな混乱を経験した国に「神聖」という言葉がふさわしいかというと…ちょっと首をかしげたくなりますよね。

ヴォルテール(1694 - 1778)

ヴォルテールは神聖ローマ帝国を「神聖でもなく、ローマ的でもなく、帝国ですらない」と痛烈に批評した。

出典:Maurice Quentin de La Tour(著者) / パブリックドメインより

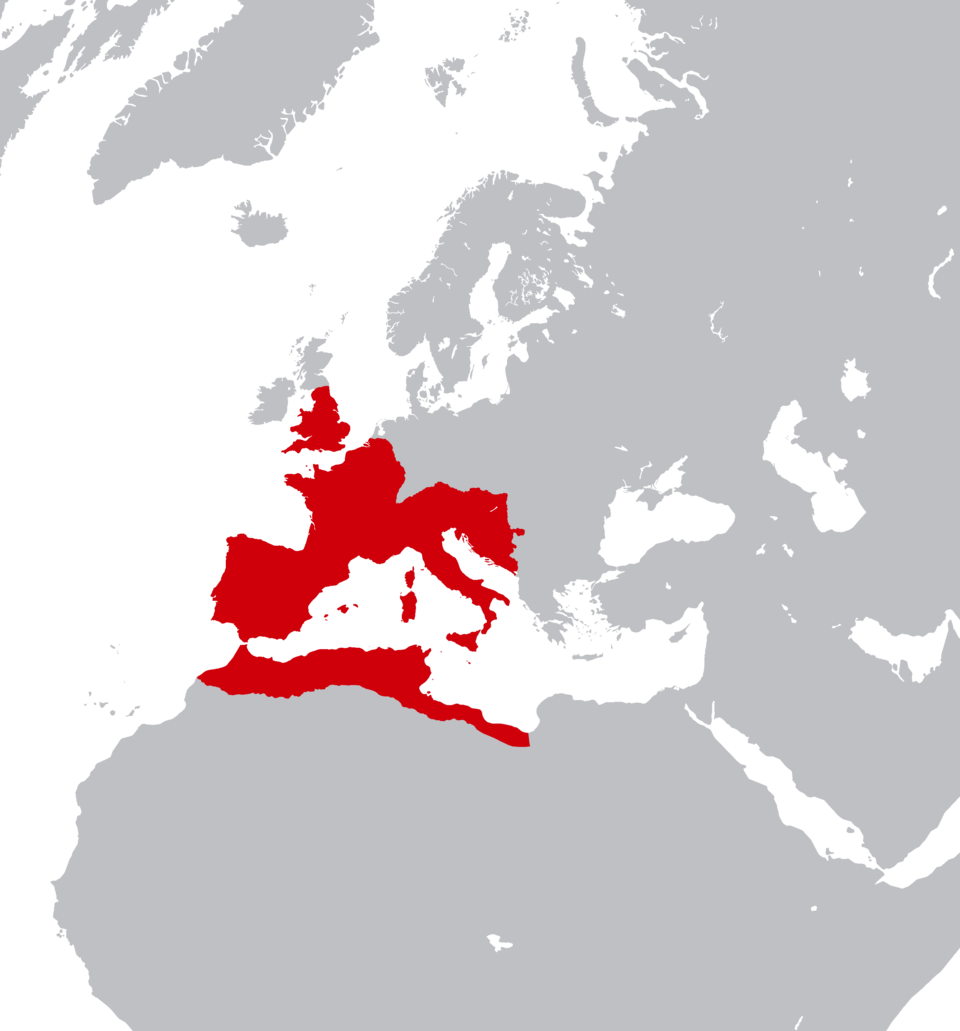

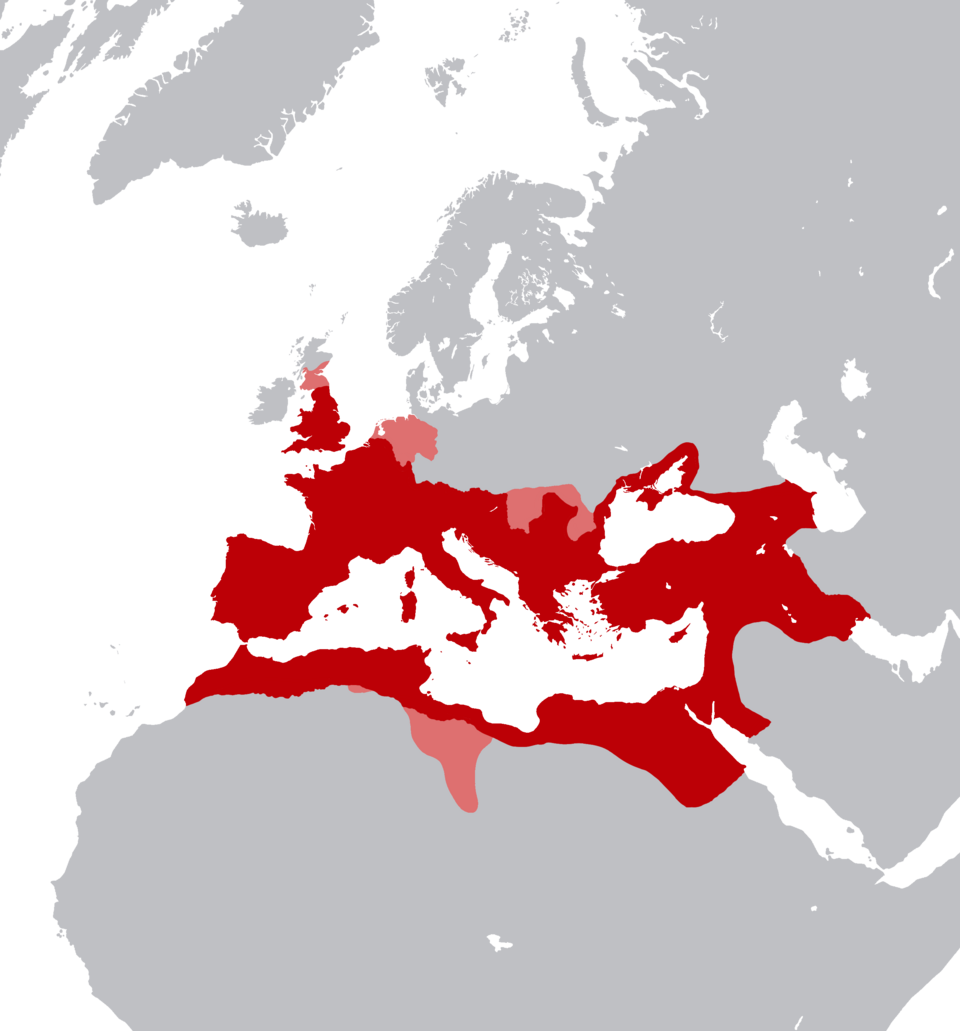

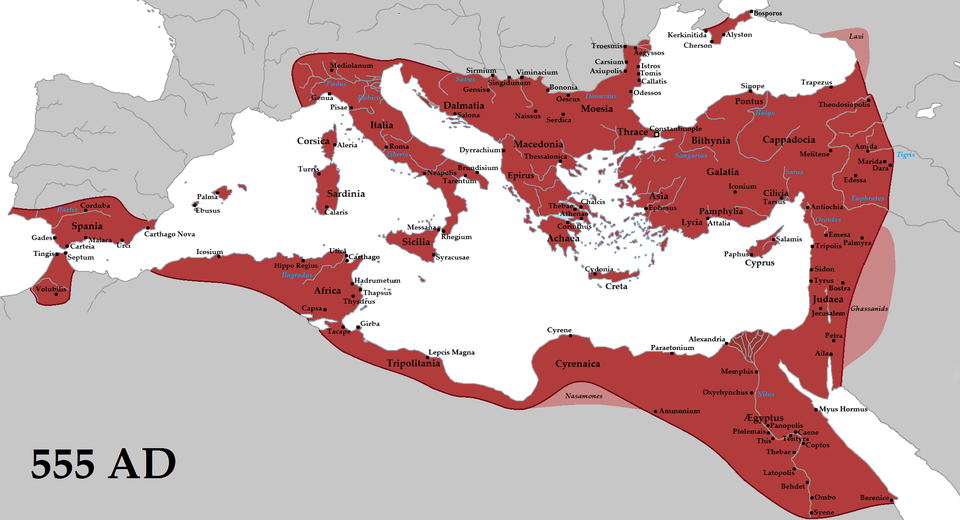

なぜ「ローマ的」ではないのか?

次にツッコミが入るのが“ローマ”というワード。これはまさに看板だけの存在でした。

古代ローマとの断絶

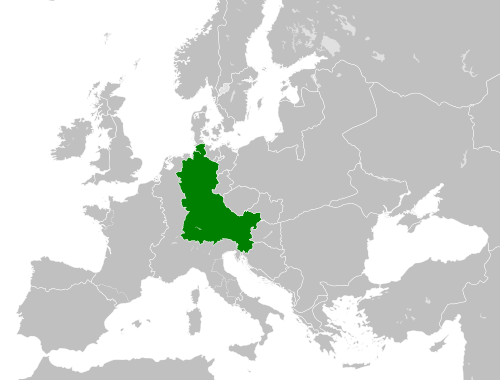

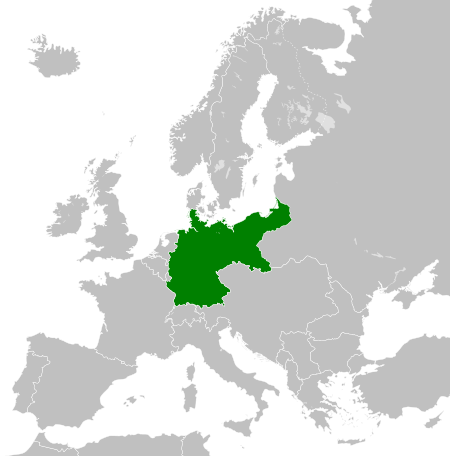

神聖ローマ帝国は962年、東フランク王国の王オットー1世が皇帝に戴冠されたことで始まります。たしかに「ローマ帝国の後継者」を名乗ってはいましたが、実際には古代ローマの行政・軍制・法制度とは無縁。ラテン語も使われてはいましたが、支配層の大半はドイツ語圏の貴族たちでした。

地理的にもローマから遠い

加えて、帝国の中心はウィーンやフランクフルトなどドイツ中部や東部にあり、肝心のローマはむしろ「名前を借りた象徴」でした。実際、ローマ市そのものは教皇領であり、皇帝が直接支配することもほとんどありませんでした。

なぜ「帝国」でもないのか?

最後に、「帝国」と呼ぶにはあまりに“ゆるすぎる”その実態。

統一された支配がなかった

神聖ローマ帝国は分権と自治のかたまり。皇帝の命令が全体に行き渡ることはなく、諸侯は自分の領地で好き勝手やっていました。軍も財政もバラバラで、中央政府らしきものも存在せず、国際政治でもひとつの国として機能することは稀でした。

選挙で決まる皇帝

そもそも皇帝が選帝侯による選挙で選ばれるという仕組み自体、「帝国」のイメージとは真逆。しかも選ばれた皇帝は、就任時から諸侯に借りを作るため、全権を握るような存在にはなりえなかったんです。

- 神聖ではなかった:教皇との対立や宗教内戦により、宗教的権威は崩壊していた。

- ローマ的でもなかった:古代ローマとの実質的なつながりはなく、地理的にも離れていた。

- 帝国でもなかった:分権的で統一性に乏しく、「帝国」と呼べる支配体制がなかった。