オットー4世は何した人?教皇と対立し破門された神聖ローマ皇帝

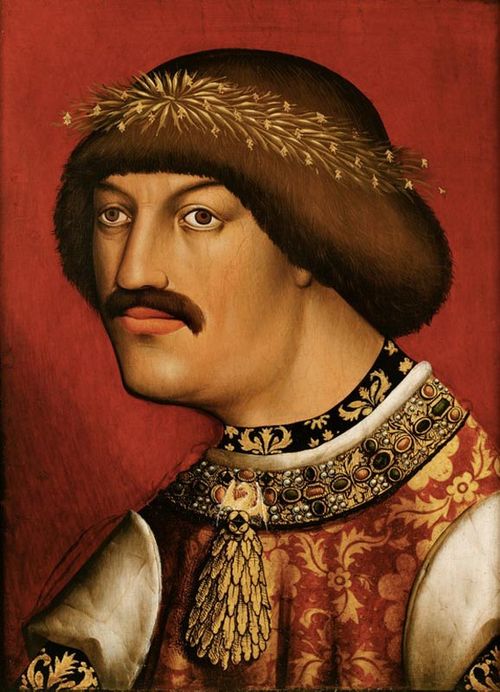

オットー4世

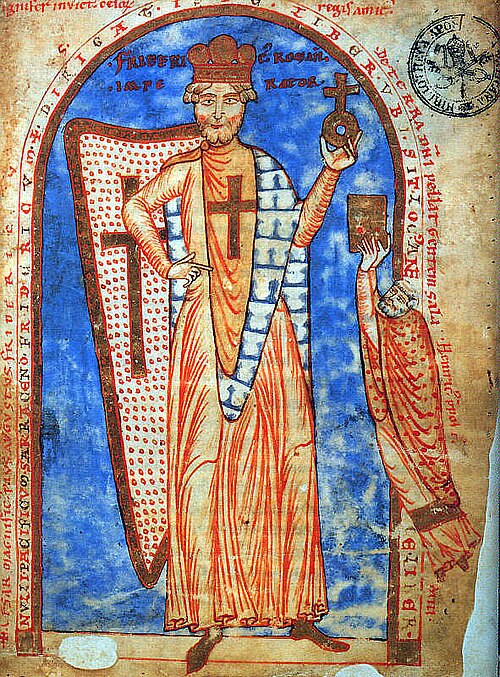

1510年頃描かれたとされる、王冠と玉璽を持つ帝位姿のオットー4世

出典:匿名/Public Domainより

| 名前 | オットー4世 |

|---|---|

| 生没年 | 1175年頃 - 1218年 |

| 在位期間 | 1198年 - 1215年(皇帝としては1209年 - 1215年) |

| 王朝 | ヴェルフ家 |

| 出身地 | ブラウンシュヴァイク(現ドイツ) |

| 戴冠場所 | ローマ(聖ペテロ大聖堂) |

| 主な功績 | インノケンティウス3世の支援で即位も、教皇領侵略で破門。ブーヴィーヌの戦いに敗れて失脚 |

| 死因 | 病死(ハルツ地方ハーケルンで没) |

神聖ローマ帝国の歴代皇帝の中でも、とりわけ波乱の人生を歩んだのがオットー4世(1175頃 - 1218)です。彼は唯一の「ヴェルフ家」出身の皇帝として知られ、皇帝位をめぐる内戦や、ローマ教皇との対立、そして破門という憂き目にもあいました。

本来ならローマ教皇の後押しで皇帝になったはずが、その後に真っ向から敵対することになるという大どんでん返し──。しかも、最終的には諸侯にも見放され、ライバルであるシュタウフェン家のフリードリヒ2世にその座を奪われていきます。

この記事では、そんなオットー4世の生涯と失脚劇の背景を、「生涯・功績・破門理由」の3点に絞って、わかりやすくかみ砕いて解説していきます!

オットー4世の生涯や死因

オットー4世はヴェルフ家出身で、イングランド王リチャード1世(獅子心王)の甥にあたります。英王家の後ろ盾を受けて帝位を目指すも、その道のりは決して平坦ではありませんでした。

皇帝即位までの道のり

1198年、フリードリヒ2世と帝位を争っていた最中に、教皇インノケンティウス3世から支持を受けてドイツ王に選出されます。しかし、国内ではフリードリヒ派も根強く、二重王政の状態がしばらく続くことに。

そして1209年、ようやく教皇の手で神聖ローマ皇帝として戴冠を果たすも、ここから転落が始まります。

最期は領地を奪われて孤独に

教皇と対立し、破門され、フリードリヒ2世に敗れたあとは、領地も味方も失い、ひっそりと隠棲。1218年に亡くなったときには、もはや政治の表舞台から完全に姿を消していた存在でした。

オットー4世の功績や影響

彼の治世は短く、安定とはほど遠いものでしたが、それでも注目すべき点はあります。

「イングランド派皇帝」としての登場

当時、皇帝位をめぐって英仏の王家が介入する中、オットーはイングランドと結びついた初の皇帝という点で、帝国の国際政治への巻き込まれ方を象徴する存在でした。リチャード1世の強力な支援を受けたことで、フランスと帝国の対立が深まる背景にもなりました。

ブーヴィーヌの戦いとその余波

1214年、フランス王フィリップ2世との戦いに敗れたブーヴィーヌの戦いは決定打となり、皇帝としての威信を完全に失墜。この敗戦がイングランドのジョン王にも影響を及ぼし、結果としてマグナ・カルタの発布(1215年)に繋がるという点で、国際的にも間接的な影響を及ぼしました。

オットー4世が破門された理由

破門の直接原因は、皇帝即位後のイタリア政策にあります。

しかしその背景には、教皇と皇帝の利害のズレ、帝国政治の分裂、そしてシュタウフェン家との宿命的な対立といった、複雑な要因が絡み合っていたんです。

教皇領への侵攻

本来、オットー4世は教皇インノケンティウス3世の支持によって皇帝の座を勝ち取った人物でした。当時の教皇インノケンティウス3世は、強力な皇帝権の再来を恐れており、教皇に従順な皇帝を求めていました。 オットーはその期待に応えるかのように、即位前は教皇との協調姿勢を見せていたんです。

イタリア南部への強引な軍事介入

ところが皇帝として即位したオットーは豹変。シチリア王国を含む南イタリアの支配を狙い、教皇領に直接侵攻を開始します。 この地域は、教皇庁にとって聖座の直轄地にあたる重要拠点。

まさにこれは「味方から裏切られた」と感じたインノケンティウス3世を激怒させる決定打となったのです。

1210年の破門という制裁

この裏切りに対し、教皇は1210年にオットー4世を破門。 これは単なる宗教的制裁にとどまらず、「この皇帝には従うな」という国際社会へのシグナルとして機能しました。 まさにオットーの信頼と権威は、この一手で崩れはじめたのです。

シュタウフェン家への再評価

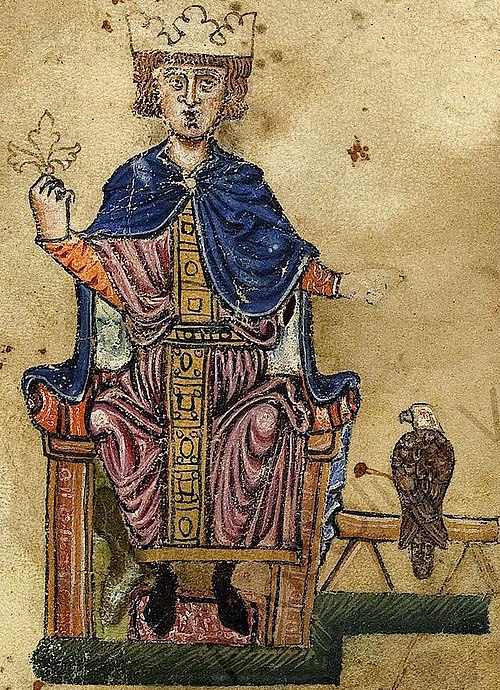

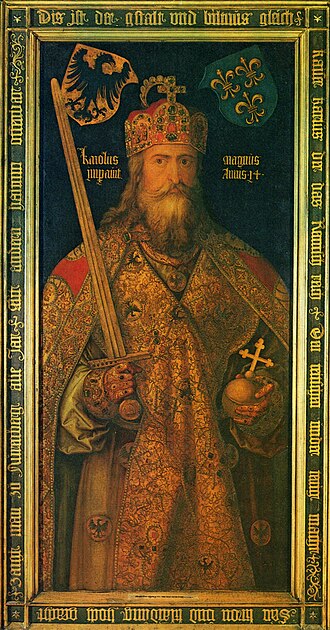

オットーの裏切りによって、教皇はかつて敵対していたシュタウフェン家へと再び目を向けることになります。インノケンティウス3世は、かつて南イタリアを支配していたシュタウフェン家の若き王子フリードリヒ2世に皇帝候補として白羽の矢を立てます。彼はシチリア王でありながら、教皇にとってはオットーより扱いやすい存在と見なされたんですね。

帝国内の支持の急変

こうして教皇庁が公にフリードリヒ支持を表明すると、帝国内の諸侯たちも次々とオットーから離反していきます。 もともとオットーはヴェルフ家という北ドイツ系の出身で、南ドイツやバイエルンなどの有力諸侯からの支持は弱かったという事情もありました。

孤立と退位への道

結果的に、オットー4世は軍事的にも政治的にも孤立し、1215年には事実上の退位へと追い込まれていきます。 つまり彼の対教皇政策の失敗は、単に外交上のミスではなく、帝国そのものの統治基盤を揺るがす致命的な選択だったわけです。

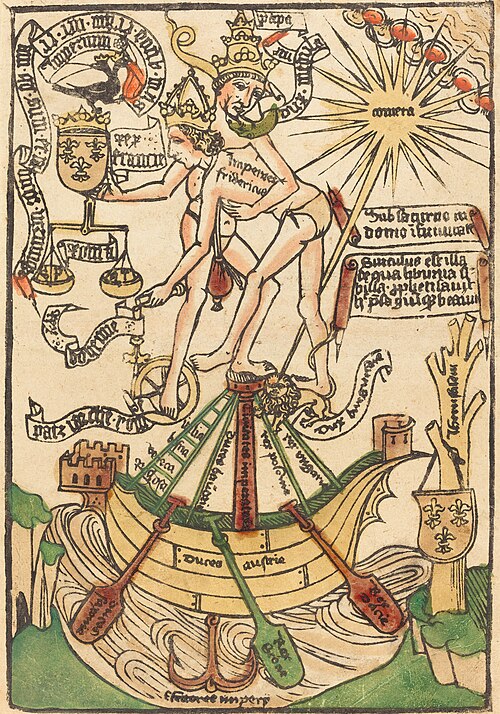

このように、オットー4世の破門は「教皇を裏切った罰」というだけでなく、皇帝の正統性が教皇の承認に強く依存していた時代を象徴する出来事でもありました。

そしてそれは、皇帝と教皇の関係が協調と対立の間で常に揺れ動くという神聖ローマ帝国の“宿命”を改めて浮き彫りにした瞬間だったのです。

- イングランド王家の支援を受けた国際派皇帝だった:帝国と英仏の関係に新たな軸を持ち込んだ。

- 教皇と対立し破門された初の戴冠皇帝:即位の恩人である教皇を裏切った結果だった。

- ブーヴィーヌの敗戦と失脚が帝国の構図を塗り替えた:その失墜がフリードリヒ2世の時代を切り開いた。