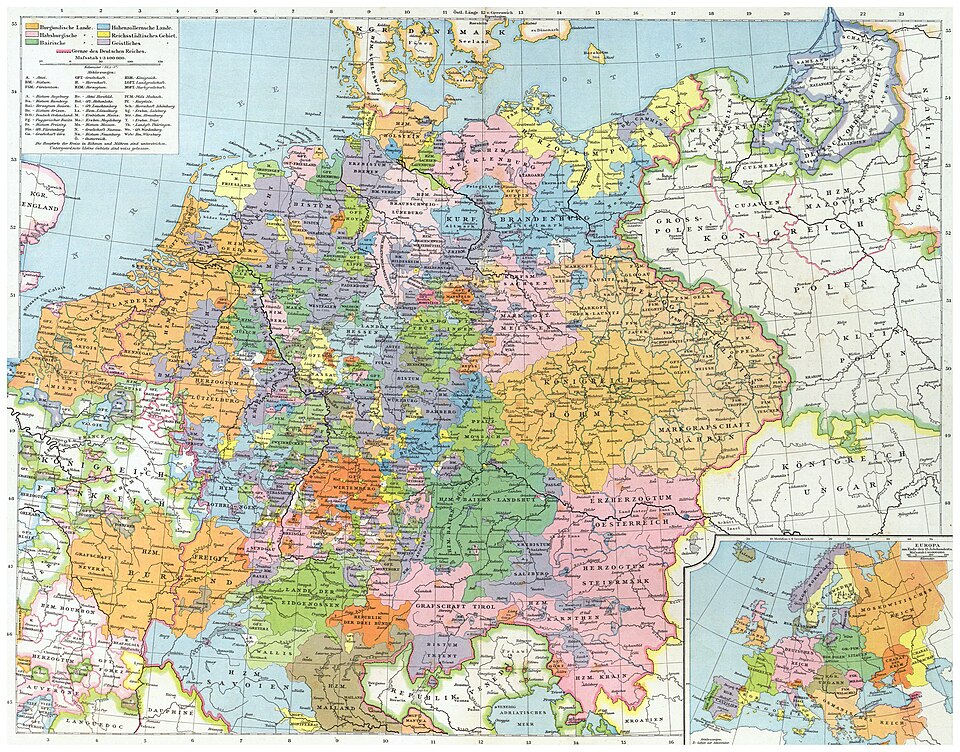

神聖ローマ帝国の政治解説「帝国議会」編

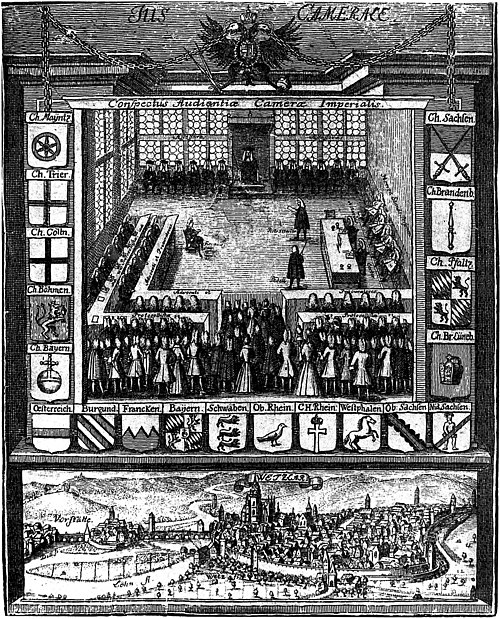

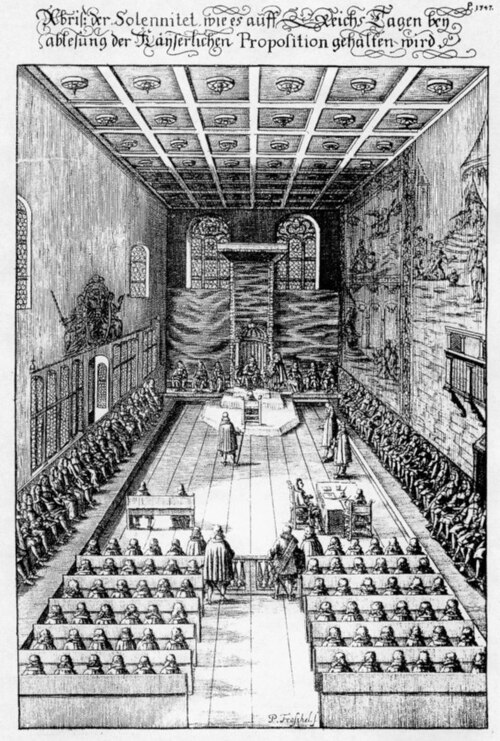

レーゲンスブルク市庁舎の帝国議会(1675年)

神聖ローマ帝国の分権的統治を象徴する常設化された帝国議会の舞台

出典:Peter Troschel(著者) / Public Domainより

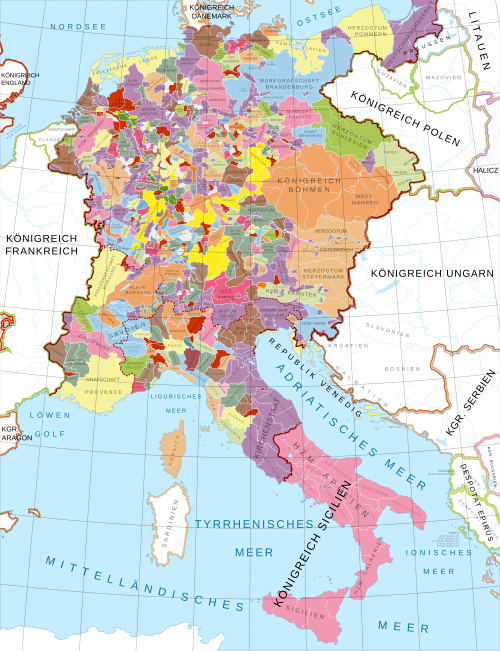

中世から近世にかけてヨーロッパの中心にあった神聖ローマ帝国。その政治の中核を担ったのが帝国議会(ライヒスターク)です。

でもこの議会、今の国会みたいに法律をバシバシ決めるところ…というわけではなかったんです。むしろ「みんなで話し合って、でも決まらない」という独特の空気が漂う場だったとも言えるでしょう。

この記事では、そんな神聖ローマ帝国の帝国議会について、その構造・歴史的背景・そして現代への影響までを、わかりやすくかみ砕いて解説していきます。

帝国議会の仕組み

帝国議会は「会議」と「制度」のあいだにあるような存在──そのしくみには、この帝国らしい“ゆるやかさ”と“形式の重み”が同居していました。

一見すると複雑で非効率に思える構造も、実は帝国の“多様性を前提とした統治”を体現するものであり、まさに「神聖ローマ帝国らしさ」がにじみ出る制度だったのです。

三部会制による構成

帝国議会は以下のような三つの身分(カウン)によって構成されていました:

- 選帝侯団:皇帝を選ぶ特権を持つ7人の有力諸侯。

- 諸侯団:領邦君主・高位聖職者・騎士など。

- 帝国都市団:自由都市の代表たち。

この三部構成で議論が行われ、それぞれが独立して賛否を表明する形式だったんです。つまり、一つの法案や勅令を通すには、すべての身分がそれぞれの立場から審議し、賛成を示す必要がありました。

たとえば、「選帝侯が賛成しても、帝国都市団が反対すれば成立しない」ということもあり、議会はいつも“妥協と根回し”がカギになる政治の場だったのです。

それぞれの団体は、宗教的立場や経済基盤、軍事力などが異なっており、ときに帝国内のミニ国家同士の駆け引きがそのまま持ち込まれることもありました。

こうした内部の多様性は、議会の運営を一筋縄ではいかないものにしていた反面、帝国全体のバランスを保つための“安全装置”としても機能していたのです。

決定には原則“全会一致”が必要

帝国議会の特徴的なルールが全会一致原則(Konsensprinzip)。つまり、どの身分団体か一つでも反対すると、政策が成立しない仕組みでした。 このため議会は「決まらないことで有名」。でもそれこそが、この帝国の「多様性を尊重する文化」の表れでもあったのです。

この全会一致制は、近代的な“多数決”とは異なり、「すべてのステークホルダー(利害関係者)の同意が必要」という理念に基づいていました。たとえば、戦争税を新たに課そうとするとき、

- 富裕な都市は経済への影響を懸念し

- プロテスタント諸侯は宗教的立場から皇帝の軍事政策に反発

- カトリックの聖職者は教皇との関係を気にする

……そんなふうに意見が割れることが当たり前だったんです。

だからこそ、議会で何かを“決める”ためには、根気強い交渉・時間をかけた調整・そして巧妙な妥協が欠かせませんでした。それゆえに、議会は一見すると「無力な機関」に見えがちですが、逆にいえば、神聖ローマ帝国が600年以上も続いたのは、こうした調整型の政治文化があったからこそともいえるのです。

さらに、こうしたルールが存在することで、一方的な専制支配を防ぐという側面もありました。皇帝といえども、議会を無視して好き勝手に決定することは許されなかった──この抑制の仕組みが、神聖ローマ帝国の“多元的国家構造”を長く維持させた原動力だったのです。

帝国議会の歴史

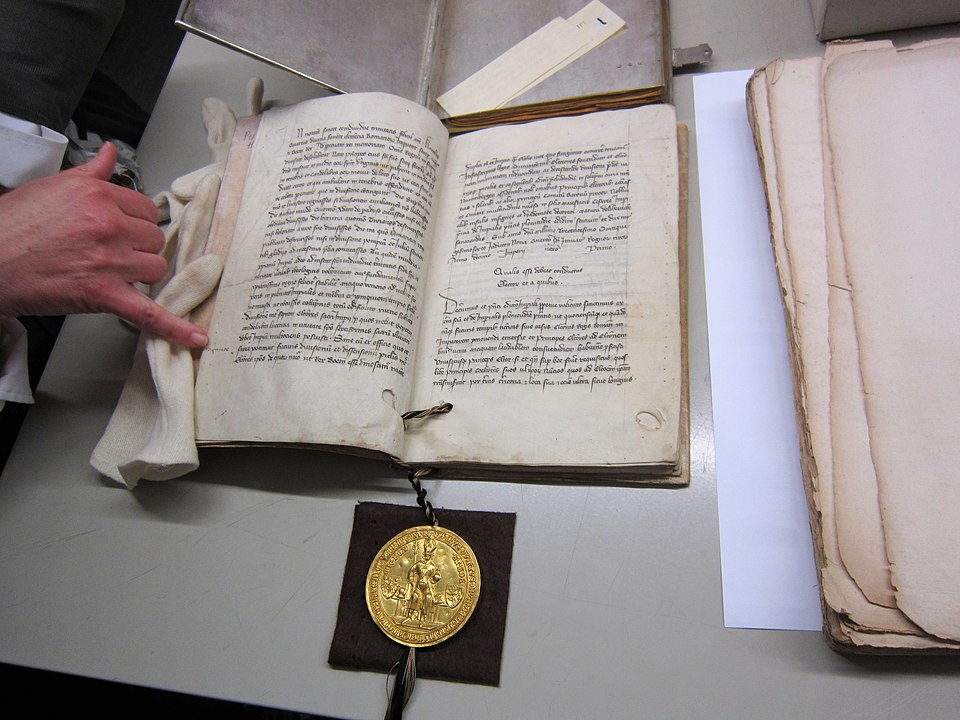

カール4世(1316 - 1378)

金印勅書を発布し、帝国議会の選帝侯による皇帝選出制度を法制化して帝国の統治構造を整えた

出典:Bildindex der Kunst und Architektur/Wikimedia Commons Public Domainより

成立当初は“皇帝のおともだち会議”のような性格でしたが、時代が進むにつれて重要な政治機関へと変化していきました。

その過程には、神聖ローマ帝国という「分権国家」ならではの葛藤と、時代ごとの権力バランスの変化が色濃く反映されています。

中世:皇帝と諸侯の相談会

帝国議会の起源は、王や皇帝が諸侯たちを集めて戦争や法律について助言をもらっていた会議にあります。中世のうちはまだ非制度的で、場所もメンバーもその都度バラバラ。 とりあえず「皇帝が呼んだら行く」みたいな、かなりラフなものでした。

この段階では、議会というよりも“相談の場”に近く、皇帝が自分の意志を確認するために、信頼のおける諸侯や聖職者に声をかけていた程度のものでした。しかし、大空位時代(1250年代~)のように皇帝の力が弱まると、諸侯たちはこの場を利用して自分たちの意見を押し通すようになり、相談役から「牽制役」へと変貌していきます。

さらに14世紀以降、帝国全体の構造が複雑化するなかで、こうした会議は帝国レベルの合議の場として、少しずつ制度化され始めました。

近世:恒常的な機関へ

16世紀以降、帝国改革の流れの中で帝国議会は常設化され、行政の中枢として位置づけられていきます。とくに有名なのがレグンスブルク常設帝国議会(1663~1806)。 これは一度召集された会議が43年間ずっと続いてたという、ちょっと信じがたい体制。もはや「会議というより職場」だったんですね。

この「永久帝国議会」は、戦争・外交・宗教問題などあらゆる重要テーマを扱い、事実上の帝国の代表機関として機能しました。ただし、議員が現地に常駐せず、代理人(大使など)を通じて発言するケースが増えたため、議論はますます形式的に、そして手続き重視になっていきました。

また、プロテスタントとカトリックの宗派対立もこの時期には議会内で大きなテーマとなり、重要な決議には宗派ごとの承認が必要とされるようになります。これがさらに意思決定を複雑にしたのです。

「決まらない政治」の象徴にも

分権的な帝国において、帝国議会は話し合いはするけど命令はできない場所でした。だからこそ「調整と対話」の文化が根づいた一方で、決断力に欠ける非効率な機関として批判されることも多かったんです。

まさに、神聖ローマ帝国そのものを象徴するような存在でした。

会議が進まない、決議が遅れる、あるいは議論だけが空転する……といったことは日常茶飯事。それでも、帝国議会の存在が帝国の“かろうじての一体性”を保ち、領邦どうしの対話の場を確保していたことは間違いありません。

こうした「決まらなさ」こそが、神聖ローマ帝国が独自の論理で600年以上も持続した理由のひとつとも言えるのです。

近代:帝国の終焉とともに消滅

18世紀後半になると、フランス革命とナポレオン戦争の激動が帝国を襲います。帝国議会もそれに翻弄され、諸侯の世俗化(1803年)やライン同盟の結成(1806年)といった出来事を受けて、もはやまともに機能する余地がなくなっていきました。

最終的に、ナポレオンの圧力のなかでフランツ2世が神聖ローマ皇帝を退位し、帝国自体が解体されると、それと同時に帝国議会も消滅します。

終わってみれば、合議による調整国家という“壮大な実験”だった帝国議会──その意義と限界は、今なお多くの歴史家たちに語られているのです。

帝国議会のドイツへの影響

この古めかしい議会システム、じつは今のドイツ政治にも少しずつ息づいています。

連邦制と合議主義

現代のドイツ連邦共和国は、各州に強い権限を認める連邦制国家。この「中央政府より地方の合意が重視される」スタイルは、まさに神聖ローマ帝国の遺産といえるでしょう。

また、話し合いで合意を形成する合議主義(Konsensdemokratie)の姿勢も、帝国議会の文化から続いている面があるんです。

議会主義の先駆けとしての評価

帝国議会は、絶対王政が支配的だった時代にも「皇帝が諸侯と話し合う」という政治文化を維持しました。これはのちの立憲君主制や議会政治の前段階とも言えます。

たとえ実効性に乏しくても、「政治における言論と合意の重み」を示した先駆的な制度だったんですね。

- 三部会制で構成された:選帝侯・諸侯・都市代表による合議制だった。

- 中世から近世にかけて制度化された:レグンスブルク常設会議などで恒常的に機能した。

- 現代ドイツの政治文化にも影響を与えた:連邦主義や合議主義のルーツがここにある。