神聖ローマ帝国とオーストリアは別物?その違いを解説

中世ヨーロッパの歴史を学んでいると、「神聖ローマ帝国」と「オーストリア」がごっちゃになってきませんか?とくに近世以降のヨーロッパ史では、ハプスブルク家が両者を支配していたこともあって、ほぼ同じもののように見えることも。でも、実はこのふたつ、成り立ちも性格もまったくの別物なんです。

今回は「神聖ローマ帝国とオーストリアってどう違うの?」という疑問に答えるため、それぞれの役割や構造、歴史上の立ち位置の違いをわかりやすくかみ砕いて解説します。

神聖ローマ帝国は“連合体”だった

まずは神聖ローマ帝国のほうから。その実態は“ひとつの国”ではありませんでした。

多民族・多国家の集合体

神聖ローマ帝国は、数百もの諸侯領・都市・教会領が集まった分権的な政治体制。ドイツ語圏を中心としつつも、チェコやイタリア北部なども含まれており、民族的にも言語的にも多様でした。それぞれの構成国が独立性を保ちながら、ゆるく皇帝を頂点とする“枠組み”でまとまっていたんです。

皇帝の権力は限定的

この帝国では、皇帝の権力はかなり制限されていました。選帝侯による選挙制で選ばれた皇帝は、構成国に命令を出せるとはいえ、実際には協力を得ないと何もできない状態。つまり、神聖ローマ帝国は「見えない国」だったともいえるんですね。

オーストリアは“実体ある王国”だった

一方でオーストリアは、神聖ローマ帝国の中にある“ひとつの国”としてスタートしますが、やがて帝国を超える実体を持つようになります。

ハプスブルク家の世襲領

オーストリアはもともと東方辺境領(マルク)と呼ばれていた地域。13世紀にハプスブルク家がこの地を手に入れて以降、オーストリアは彼らの本拠地となりました。そして14世紀以降、ハプスブルク家が神聖ローマ皇帝位を“ほぼ独占”するようになり、両者は政治的に重なっていきます。

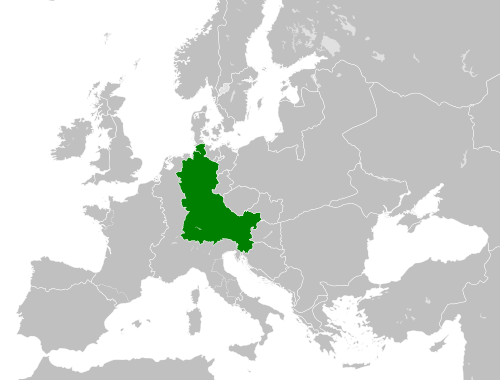

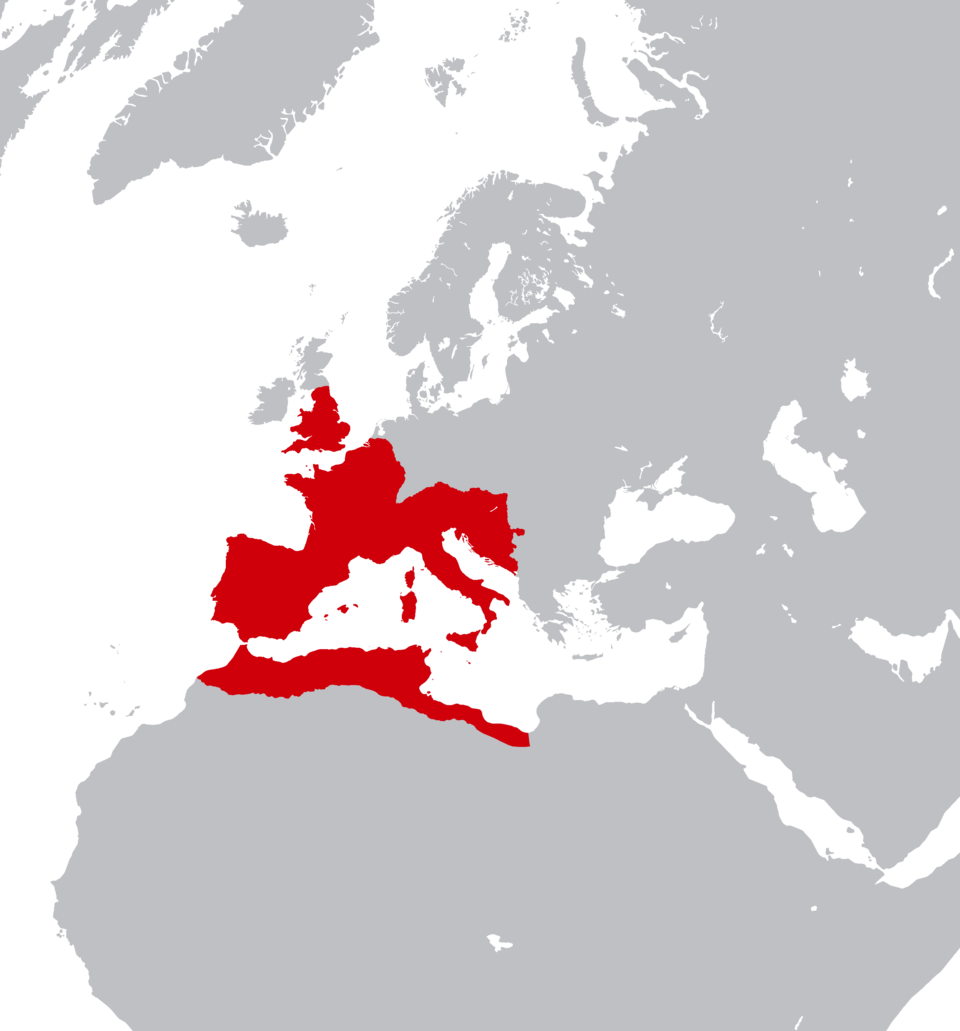

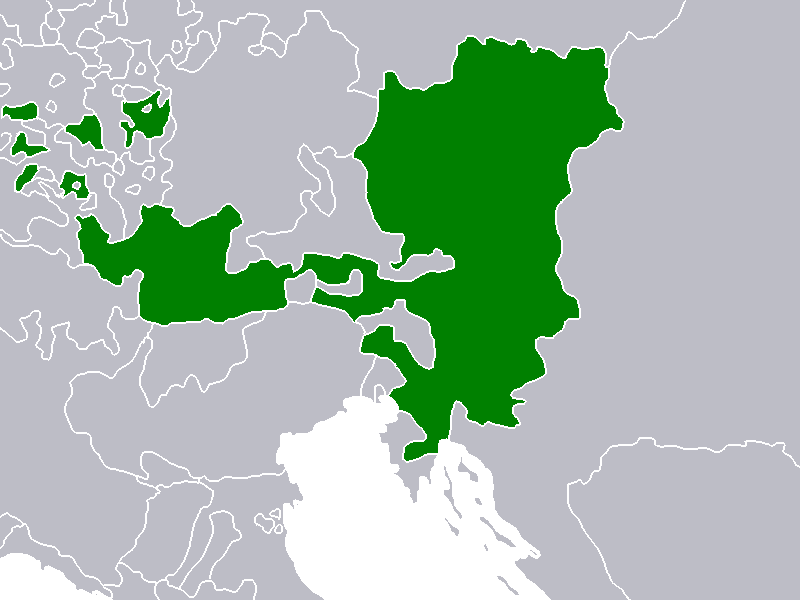

1477年頃のオーストリア大公国の領域(1477年)

ハプスブルク家の根拠地オーストリア大公国は、神聖ローマ帝国内で最も有力な領邦としてその権勢を築いた。

出典:MonoTightt(著者) / CC0 1.0(Public Domain Dedication)

帝国崩壊後も独立国家として継続

1806年、神聖ローマ帝国がナポレオンによって解体されると、ハプスブルク家はそのままオーストリア帝国を設立し、以降は完全に独立した主権国家として歩み始めます。つまり、神聖ローマ帝国が“消えた後も残った”のがオーストリアなんです。

“名前の継承”と“実体の違い”に注目

ではなぜこのふたつが混同されやすいのか?そこには“名前”と“家系”のトリックがあるんです。

ハプスブルク家が両方に関わっていた

神聖ローマ帝国とオーストリアは、長らくハプスブルク家によって同時に支配されていました。このため歴史の文脈では、皇帝=オーストリアの王という構図が強く印象づけられ、ふたつが同一視されやすくなったんですね。

神聖ローマ帝国の「後継者」を名乗った

帝国崩壊後、オーストリアは自らを「帝国の継続者」として位置づけ、威信と正統性を保ちました。実際には神聖ローマ帝国とは制度も規模もまったく違うのに、名前やイメージ戦略によって「続き物」のように見せていたわけです。

- 帝国と王国のちがい:神聖ローマ帝国は連合体、オーストリアは実体ある主権国家だった。

- 皇帝と領主の立場の違い:帝国の皇帝は選挙で選ばれ、オーストリアの君主は世襲だった。

- 名前と家系が混同を招いた:ハプスブルク家が両方を支配し、見た目は似ていたが中身は別だった。