神聖ローマ帝国の政治解説「法律」編

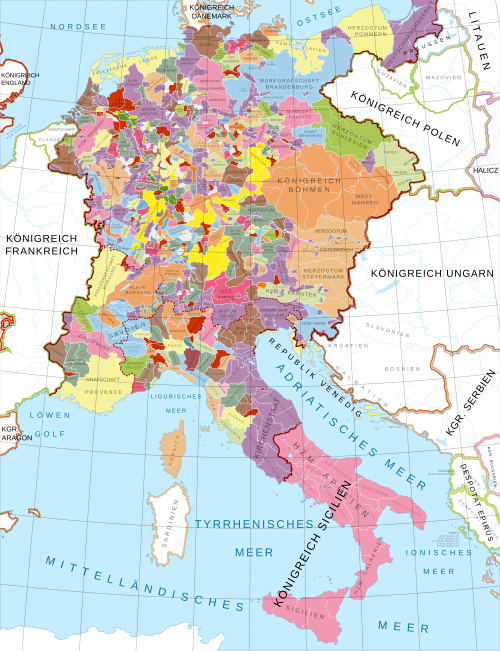

中世ヨーロッパの複雑なモザイク国家、神聖ローマ帝国。この帝国を構成していたのは、数百にものぼる領邦国家・自由都市・教会領たちで、それぞれが独自の制度と伝統をもっていました。そんな“バラバラ帝国”のなかで、共通のルール──つまり「法律」はどうなっていたのでしょうか?

この記事では、神聖ローマ帝国における法体系のしくみと特徴、さらに近代法へ与えた影響を、わかりやすくかみ砕いて解説していきます。

帝国法の特徴

「神聖ローマ帝国の法律」といっても、実は一枚岩ではなかったのがこの帝国の特徴です。 むしろ、その法体系は多層的で断片的。それでも帝国はそれを“前提”として運営されていたのです。

ローマ法が基礎

12世紀以降、イタリアの大学で再発見されたローマ法(ユス・ロマヌム)は、次第に神聖ローマ帝国でも影響力を持つようになります。とくに大学で法学を学んだ官僚たちが、各地の裁判や行政にローマ法を応用しはじめたんですね。

このローマ法は、体系化された法理論と条文の整備において中世の法体系を圧倒しており、「合理的で普遍的な法」として受け入れられていきました。とくに南ドイツやオーストリアなどでは、このローマ法を法的な基礎と見なす動きが広がり、慣習法よりも上位の原理として扱われるようになっていきます。

ローマ法が橋渡しに

こうした流れによって、法理論としてのローマ法が“共通語”として使われるようになっていきました。裁判や行政の現場でも、「この問題はローマ法でどう考えるか?」という視点が重視されるようになり、帝国内の多様な法文化をつなぐ橋渡しの役割を果たすようになったのです。

慣習法と領邦法の混在

とはいえ、帝国の実態は「統一法典」があるわけではなく、地域ごとに独自の慣習法や制定法がありました。バイエルンにはバイエルンの法、ザクセンにはザクセンの法…というふうに、法律の地元主義が根付いていたんです。

このため、同じような事件でも「どこで起きたか」によって、まったく違う判決が下されることも珍しくなかったんですよ。たとえば、婚姻・相続・財産の分配に関するルールひとつとっても、領邦によって基準や手続きが異なっていたため、隣の村では通用しない法律ということが日常的に起こりうる状態だったのです。

さらに、

- 都市法(Stadtrecht)と呼ばれる自由都市独自の法体系

- 農村部の口伝えによる習慣法

- 職人ギルドが定める内部規則

など、複数のレイヤーの法が同時に作用していました。

それぞれが自治と伝統を守る手段としては機能していたものの、法的統一性の欠如という側面も強く、帝国の司法的統制力を弱める原因ともなったのです。

ローマ法は近代民法典の基礎

にもかかわらず、ローマ法の導入によって部分的な「共通原則」が芽生え始めたことは、のちの近代ドイツにおける民法典制定などへの地ならしとなったともいえるでしょう。神聖ローマ帝国の法制度は、たしかに混沌としていましたが、それでもそのなかから統一法への志向が少しずつ育っていったのです。

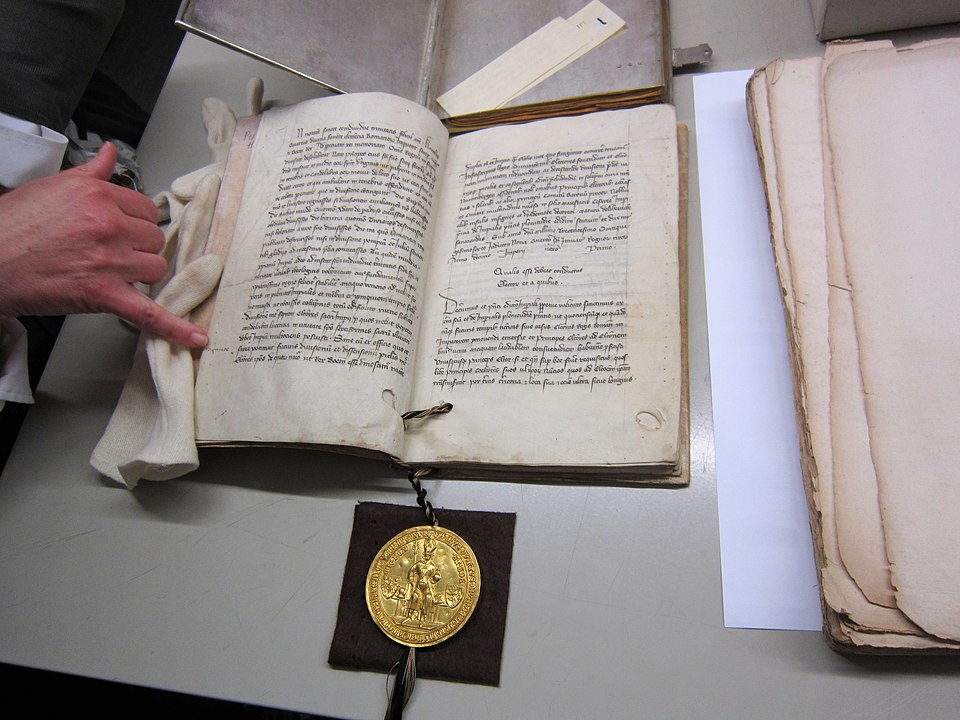

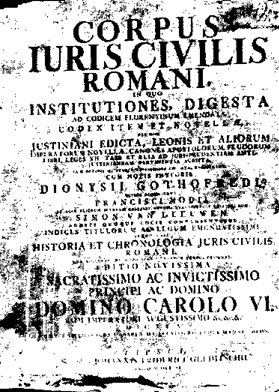

ローマ法大全(1583年出版)の表紙

東ローマ皇帝ユスティニアヌス1世(在位527~565年)が編纂させたローマ法大全は、神聖ローマ帝国においても法学の基盤として重んじられた。

出典:Domino Carolo IV/Public domainより

帝国法の歴史

そんなバラバラ状態の中でも、「帝国共通の法」への取り組みも少しずつ行われていました。 完全な法典国家にはならなかったとはいえ、神聖ローマ帝国はその多様性を前提としながら、共通原理としての法を模索し続けていたのです。

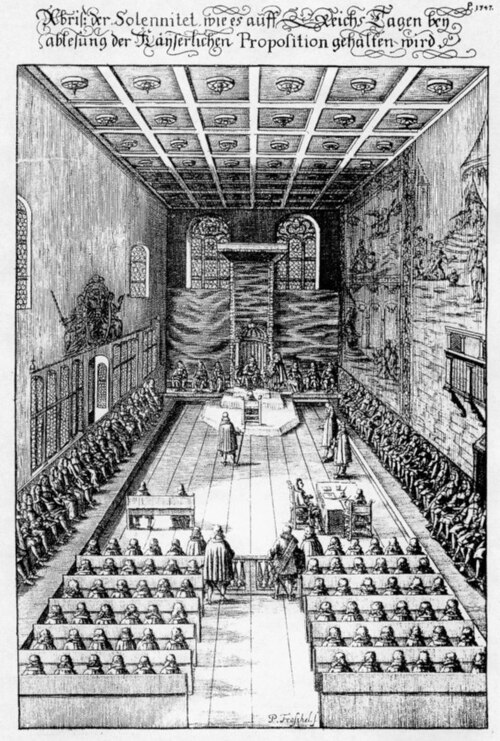

永遠の公和令の発令

マクシミリアン1世による帝国改革の中で、1495年、画期的な法令が出されます。それが「永遠の公和令(Ewiger Landfriede)」。これは、私闘──つまり個人や諸侯が武力で問題を解決する行為──を帝国内で全面的に禁止するというもの。

中世ヨーロッパでは、個人や貴族が自力救済として武力衝突を起こすことがしばしばありました。しかし、この法令はそうした私的な戦争を「帝国の敵」と見なすと明確に定め、裁判制度の利用を義務づけた点で大きな転換を示しています。

これによって、「争いごとはすべて裁判で解決する」という「法による秩序」が理想として打ち出されたんです。これは単なる治安維持のための措置にとどまらず、帝国全体に共通する法原則の形成という点でも大きな意義を持っていました。

さらにこの法令は、「暴力の独占は国家にある」という近代国家的な発想に通じる側面をもっており、神聖ローマ帝国が“先進的な法的理念”をもっていたことの証拠とも言えるでしょう。

帝国裁判所の設立

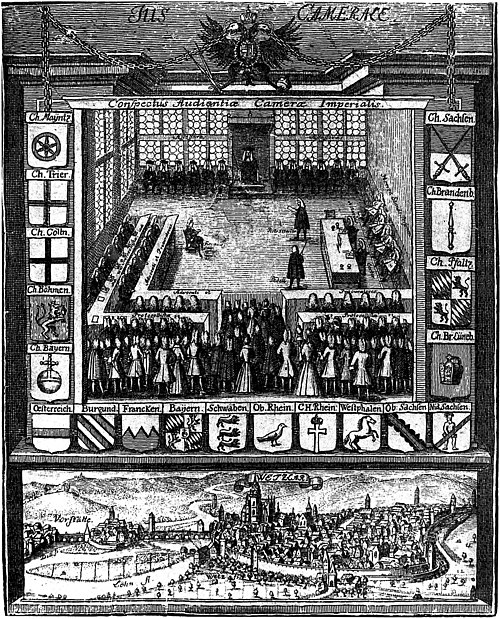

同じく1495年に設立された帝国裁判所(ライヒスカンマーゲリヒト)は、帝国内の紛争を公正な手続きで解決するための機関。この裁判所ではローマ法をベースにしつつも、現地の慣習法も参照しながら判決を下していました。

とくに注目すべきは、この裁判所が判例と理論をもとに判決を積み重ねていったこと。つまり一つひとつの訴訟が「帝国法とはなにか?」という問いに対する答えを作り上げていく、動的な法形成のプロセスでもあったんです。

判事たちは、法学教育を受けた専門家で構成されており、ローマ法の論理性と領邦法の具体性をバランスよく適用することで、帝国全体に通用する判決を目指しました。

こうした積み重ねによって、明文化された統一法典がなくとも、判決の集積が“事実上の帝国法”となっていったのです。この“重層的な法の運用”こそが、神聖ローマ帝国らしさと言えるかもしれません。

一見バラバラに見える法体系のなかに、「ローマ法の理性」と「地域法の現実」が共存し、ゆるやかに統合されていく──そんな多元的で柔軟な法秩序が、帝国のもうひとつの姿だったのです。

帝国法の影響

神聖ローマ帝国の法制度は、内部での調整や秩序維持にとどまらず、後世のドイツ法やヨーロッパ全体の法思想にも大きな影響を与えました。

とくに「多様性の中の法秩序」を模索した姿勢は、のちの近代国家や国際法のあり方にも通じる部分があります。

ドイツ法学の礎に

神聖ローマ帝国では、12世紀以降にローマ法が“学問として”再評価されたことで、法の体系化と論理性が重視されるようになります。

この流れは大学法学部の形成や法学者の官僚登用と密接に結びつき、やがて近代ドイツ法学の基盤へとつながっていきました。

18~19世紀には、帝国期の判例や法理が法学研究のモデルとして分析され、法典編纂(たとえばドイツ民法典)に影響を与えます。

つまり、帝国法の複雑さは“後の時代に整理される素材”として、大きな価値を持っていたのです。

多元的法秩序の先駆けに

帝国法の最大の特徴は、「一つの国に複数の法が共存する」という仕組みを制度として許容していたことです。

バイエルン法、ザクセン法、都市法、農村慣習、そしてローマ法──これらを排除せず、相互に調整しながら活かすスタイルがとられていました。

このような重層的な法体系は、近代以降の連邦制国家やEUの法制度のような、多層的ガバナンスの先駆けとして注目されることもあります。

一元的で中央集権的な法治国家とは異なる、「分散と調整による統治モデル」として、帝国法は現代にも通じる可能性を秘めていたのです。

- ローマ法が学問的に広がった:大学教育を通じて、共通法として機能した。

- 慣習法と領邦法が混在していた:地域ごとに異なる法律が並存していた。

- 帝国レベルの法整備も進められた:「永遠の公和令」や「帝国裁判所」が秩序維持を目指した。

- 近代法の発展に影響を与えた:ドイツ民法典やEU的法の共存モデルに繋がっていく。