神聖ローマ帝国に「首都」が存在しなかった理由

神聖ローマ帝国には「皇帝」はいたのに、なぜか首都と呼べる都市が存在しませんでした。ロンドン、パリ、マドリードのような一極集中の中心都市がない──これ、ちょっと不思議ですよね?

そこでこの記事では、なぜ神聖ローマ帝国に首都がなかったのか、その理由を3つの観点からくわしく掘り下げていきます。そこから見えてくるのは、“帝国”と呼ぶにはちょっと風変わりな、この国の実像なのです。

皇帝権力が巡回型だったから

まず注目すべきは、そもそも神聖ローマ皇帝が「ひとつの都市にとどまらなかった」という点です。

移動しながら政治を行う「巡幸主義」

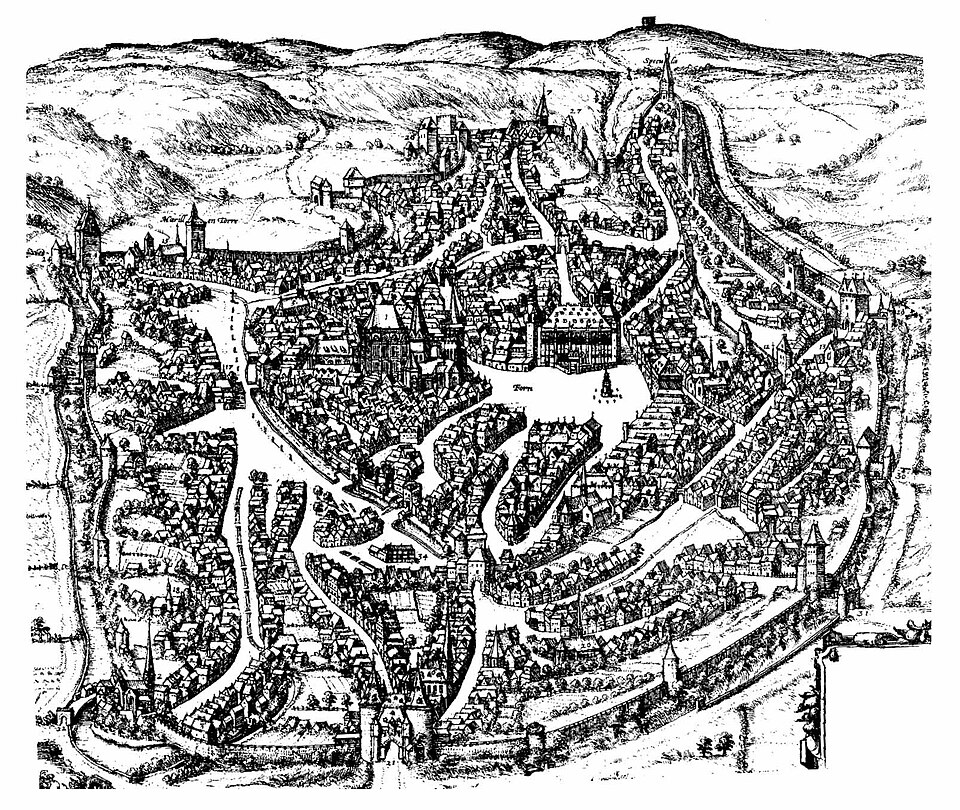

中世の皇帝は、馬に乗って帝国内をくまなく移動し、各地で命令を発し、直接に威厳を示すのが基本スタイルでした。これを巡幸政治(Itinerant Kingship)といい、帝国のあちこちに点在する王宮(Palatium)を拠点に移動し続けていたんです。

宮廷と行政機構も移動式

中央政府のようなものもなく、皇帝の随行団(書記官・顧問・聖職者)がそのまま政治の本体として移動する──だからこそ、固定の「首都」が成立しなかったというわけなんですね。

分権体制のゆるさがあったから

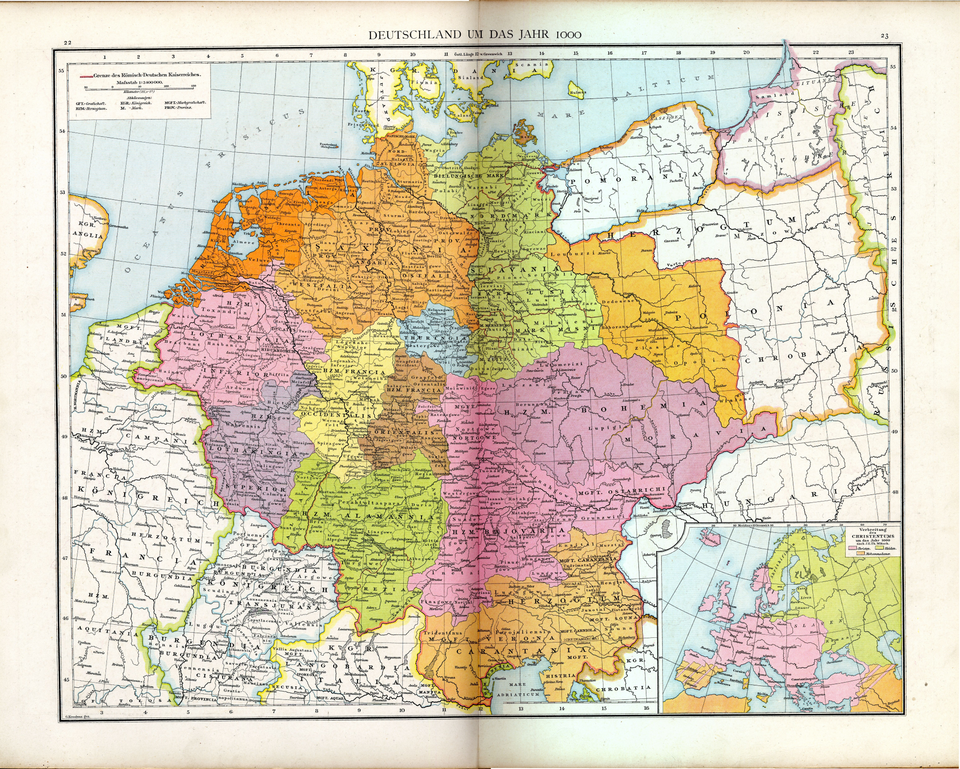

神聖ローマ帝国は、もともとが“ひとつの国”ではなく、複数の領邦が集まった「集合体」。この構造もまた、首都が生まれにくかった理由のひとつです。

各領邦が独立志向だった

ザクセン、バイエルン、ボヘミア、オーストリア…こうした諸侯たちはそれぞれがほぼ独立国としてふるまっていました。そんな中で「帝国の首都はこの都市です」と一極集中させると、他の諸侯が反発するのは目に見えていたんです。

議会や儀式も各地で分散

帝国議会(ライヒスターク)はしばしばレーゲンスブルクで開かれましたが、他にもアウクスブルク、ニュルンベルク、フランクフルトなどでも開催され、首都機能が“巡回式”になっていたことがわかります。

歴史的・宗教的事情もあったから

最後に、ヨーロッパ中世特有の宗教観とローマ的伝統が、首都を持たないという構造を後押ししていました。

「皇帝の都はローマである」思想

神聖ローマ帝国の皇帝は、本来「古代ローマ帝国の正統な後継者」という位置づけでした。だからこそ、実際にはローマに住んでいなくても、「皇帝の首都=ローマ」という名目的な思想が支配的だったのです。

教皇とのバランスも考慮

もし皇帝が明確な「首都」を構えて、そこからキリスト教世界を統治しようとすれば、それは教皇の権威に対する挑戦とも受け取られかねません。こうした宗教的・外交的バランスも、“あえて”首都を置かない理由のひとつだったんですね。

- 皇帝は巡回しながら統治していた:固定の首都より、移動式の統治スタイルが基本だった。

- 諸侯の自治が強く、一極集中が嫌われた:首都を定めると他領邦の反発を招いた。

- 「ローマこそ象徴的首都」という理念があった:実際の支配地に首都を置きにくい思想的背景もあった。