神聖ローマ皇帝の戴冠式と教会の深い関係

神聖ローマ皇帝の戴冠式って、ただの「お披露目イベント」じゃなかったんです。そこには、政治と宗教ががっつり絡み合った、深~い意味があったんですよ。というのも、皇帝という存在は、単に軍事や行政を束ねるリーダーじゃなくて、「キリスト教世界の守護者」みたいな側面を持っていたからなんです。

とりわけ重要だったのが教会との関係性。ローマ教皇による戴冠こそが、皇帝の正統性を保証する──つまり、神の名において認められた支配者にする、って構図ができていたんです。

この記事では、そんな神聖ローマ皇帝の戴冠式にまつわる儀式の中身と、教会との微妙なパワーバランスについて掘り下げていきます。

皇帝戴冠式の場所と流れ

まずは、実際に皇帝の戴冠がどこで、どうやって行われていたのかを見てみましょう。

戴冠の主役は「ローマ教皇」だった

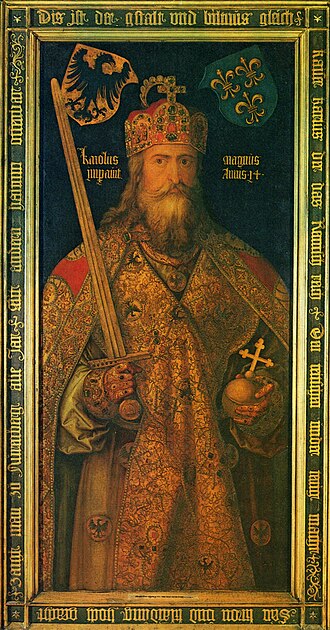

初期の神聖ローマ皇帝たちは、わざわざイタリア半島を越えてローマへ向かい、教皇から直接「皇帝の冠」を授けられる必要がありました。たとえば、800年にカール大帝が教皇レオ3世から戴冠されたのがその始まり。このときから、「皇帝=教皇の祝福を受けた存在」という構図が出来上がったんですね。

三段階の戴冠ステップ

神聖ローマ帝国では、皇帝の戴冠は一発では終わりません。以下の三段階に分かれていました:

- ドイツ王の選出(選帝侯による選挙)

- ローマ王としての戴冠(ドイツ国内で行う)

- ローマ教皇による皇帝の戴冠(ローマで行う)

つまり、選ばれたあとすぐに「皇帝」になれるわけじゃなかったんです。「神の名による戴冠」を経て、初めてフルスペックの皇帝と認められたわけですね。

神聖ローマ帝国の選帝侯による王選出(1300年頃)

ハイデルベルク写本(Sachsenspiegel)に描かれた、神聖ローマ帝国の選帝侯たちがドイツ王を選出する場面

出典:匿名(著者不明) / Public domainより

教皇との政治的駆け引き

でもこの仕組み、実はかなりの火種を孕んでいました。というのも、教皇の側から見れば、「皇帝を任命する立場」に立てるわけですからね。

叙任権闘争に見られる主導権争い

11世紀から12世紀にかけて起きた叙任権闘争では、皇帝と教皇のどちらが司教などの聖職者を任命する権利を持つかで激しく対立します。とくに有名なのが、ハインリヒ4世とグレゴリウス7世の対立で、あの「カノッサの屈辱」にまで発展したわけです。

この事件以降、「皇帝は教皇に逆らえない」という空気が強まったものの、同時に皇帝側も反発し、教皇戴冠を避ける動きが出てきます。

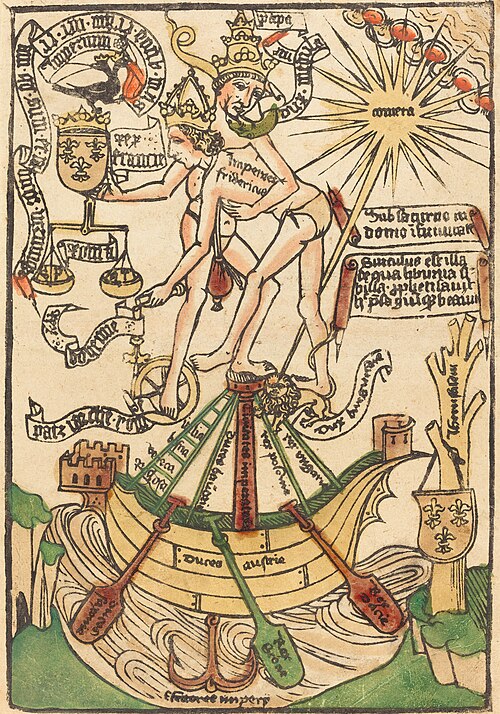

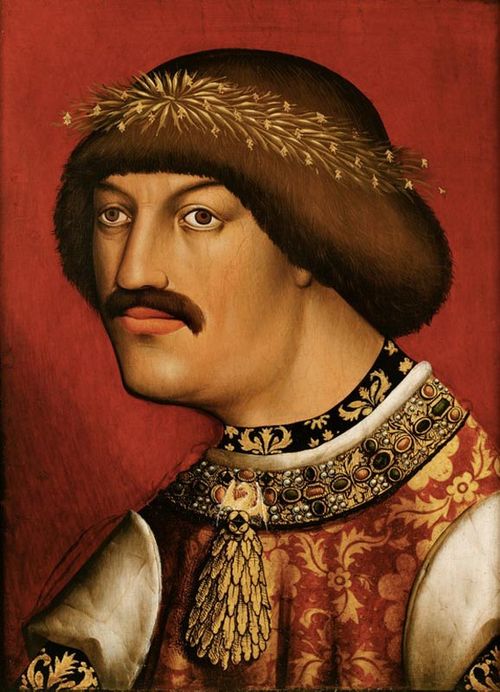

教皇を経由しない戴冠も出現

中世後期には、ハプスブルク家の皇帝たちが「もうローマまで行くの面倒だし、教皇なしでもいいよね?」と考えるようになります。たとえばフリードリヒ3世以降は、形式上は皇帝に即位しても、教皇による戴冠を受けないまま治世をスタートさせる例が増えていきました。

戴冠の宗教的・象徴的意味

教皇との距離が開いていっても、皇帝戴冠という儀式自体の持つ意味は、なお大きかったんです。

神による承認の儀式

戴冠式では聖油を使った塗油(アノインティング)が行われ、これは「神からの祝福」を受けたことを示す儀礼でした。つまり、皇帝は単なる世俗的な支配者ではなく、神意を代行する者として認められる存在──という位置づけだったんですね。

帝国の一体性を演出する役割

戴冠は同時に、諸侯や都市、教会といったバラバラな勢力をまとめあげるための象徴的イベントでもありました。つまり「皇帝のもとに全てがひとつになる」っていう幻想を保つための、重要なパフォーマンスでもあったわけです。

- 皇帝は教皇の戴冠で正統性を得た:ローマでの儀式が“帝国の完成”を意味した。

- 教会との政治的対立も絶えなかった:叙任権闘争など、主導権を巡る争いがあった。

- 儀式は帝国の一体感を演出する象徴でもあった:神と民をつなぐ存在としての演出だった。