帝国の不統一が生んだ多様性─神聖ローマ帝国の芸術文化をひもとく

広大で分裂的、でも千年近くも続いた神聖ローマ帝国。皇帝と諸侯、教皇と司教、戦争と宗教改革──そんなダイナミックなイメージの裏で、たしかに営まれていたのが人々の日常の暮らしです。

この記事では、「分裂国家」という不安定な政治状況の中で、帝国の民衆がどんな文化を育み、どんな日々を送っていたのかにスポットを当てて解説します。きらびやかな宮廷文化から、農民や都市民の素朴な生活まで、神聖ローマのリアルな“日常風景”を覗いてみましょう。

暮らしの基本は地域ごとに違った

神聖ローマ帝国の民衆の日常は、どこに住んでいるかによって大きく異なっていました。

村と農民の世界

人口の多くは農村で暮らしており、主な仕事は農耕と牧畜。封建制度のもとで領主に年貢を納めつつ、教会行事と自然のサイクルに沿った生活を送っていました。季節の祭りや市場の日は、数少ない娯楽の機会でもありました。

都市と職人の世界

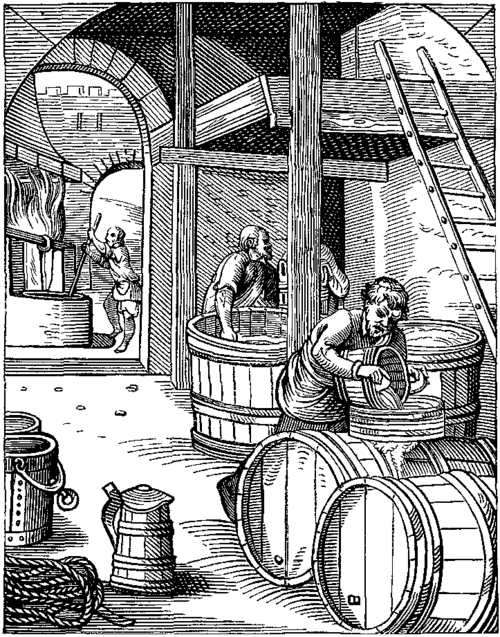

一方で、自由都市や商業都市ではギルド(同職組合)に属する職人や商人が活躍。職人は親方・徒弟制度のなかで技術を磨き、商人たちは遠くイタリアやバルト海まで交易に出かけることも。都市生活はより自由で、知識や情報の流通も盛んでした。

身分と法の差がくっきり

神聖ローマ帝国は法体系が複雑で、村によっては適用される法律すら違いました。また、農民・都市民・貴族・聖職者といった身分の壁も根強く、日常の暮らしの選択肢にも大きな制限がありました。

宗教と信仰が生活に深く根ざしていた

信仰は、神聖ローマ帝国の民衆にとって単なる“心のよりどころ”ではなく、生活そのものに組み込まれた存在でした。

教会が人生を見守っていた

出生から結婚、そして死に至るまで、教会は生活のあらゆる節目に関与していました。日曜ミサ、四旬節、聖人の祝日など、暦は信仰行事で埋め尽くされていたといっても過言ではありません。

民間信仰と迷信

地方では、キリスト教と古くからの土着信仰が混ざりあった民間信仰が根強く残っていました。妖精、魔女、守護聖人といった超自然的存在を信じる人も多く、生活の中でまじないやお守りが使われることもありました。

宗教改革による分断

16世紀以降、ルター派とカトリックの対立が日常にも影を落とします。村単位・都市単位で信仰が分かれ、同じ地域内でも「あの家は異端だ」といった対立が生じることも。信仰が、共同体の結束にも、分裂にもつながっていたのです。

文化と教育の発展

混乱のなかでも、神聖ローマ帝国ではユニークな文化が花開いていきました。

ルネサンスと宗教改革の影響

16世紀にはルネサンスの文芸や人文主義がドイツ語圏にも浸透し、活版印刷の登場で知識の共有が加速します。ルターの聖書訳は、ドイツ語を統一する大きな力にもなりました。

グーテンベルクの活版印刷プレス復元機

グーテンベルクの活版印刷術(15世紀半ば)は神聖ローマ帝国のマインツで発明され、宗教改革や知の普及を促進し帝国の文化発展に大きく貢献した

出典:フランス・リヨン印刷史博物館展示物/Wikimedia Commons Public Domainより

地方文化の多様性

帝国が分裂していたことは、裏を返せば文化が地域ごとに自律していたことも意味します。民族衣装、民謡、建築様式など、バイエルンとザクセンではまるで違う、そんな豊かなローカル文化が育まれていったのです。

教育の普及と限界

修道院や都市のラテン学校を中心に、教育の機会も広まりましたが、読み書きができるのはまだ一部の中産層以上に限られていました。とはいえ、17世紀には印刷物を読む農民も現れはじめ、民衆文化の萌芽が見られるようになります。

- 生活は領邦や身分によって大きく異なっていた:村と都市、貴族と農民では日常の風景がまるで違った。

- 宗教は生活の核だった:教会行事や信仰が暮らしのリズムをつくっていた。

- 文化は分裂のなかで多様に開花した:分権国家ゆえに、各地域ごとに独自の伝統が育まれた。