血筋じゃなかった?神聖ローマ帝国《皇帝の決め方》を知ろう

神聖ローマ帝国って、名前のわりにじつはあまり「絶対的な皇帝」ではなかったんです。たとえばフランスやイングランドの王様は、基本的に「王家の血筋」で自動的に次の代が決まりますよね。でも神聖ローマ皇帝の場合はちょっと違う。

「選ばれる皇帝」だったんです!

つまり、皇帝は「決まった家系から出るもの」じゃなくて、「みんなで選んで決める」システムだったわけです。じゃあ誰が選んでたのか?どうやって決めてたのか?この記事ではそんな《神聖ローマ皇帝の選び方》について、じっくりわかりやすく整理していきます。

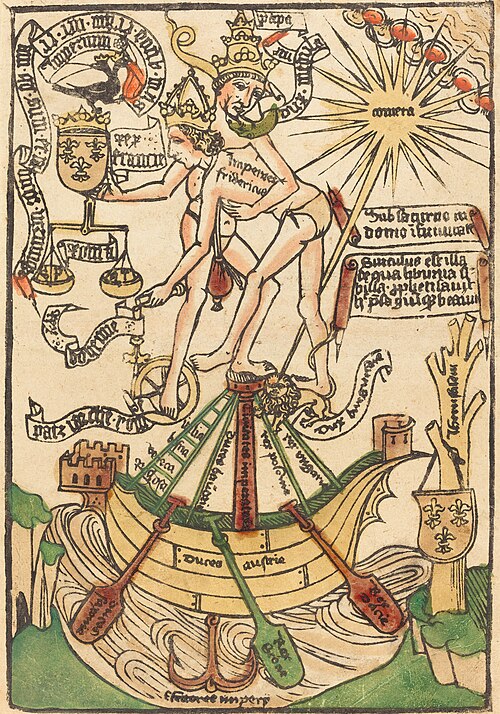

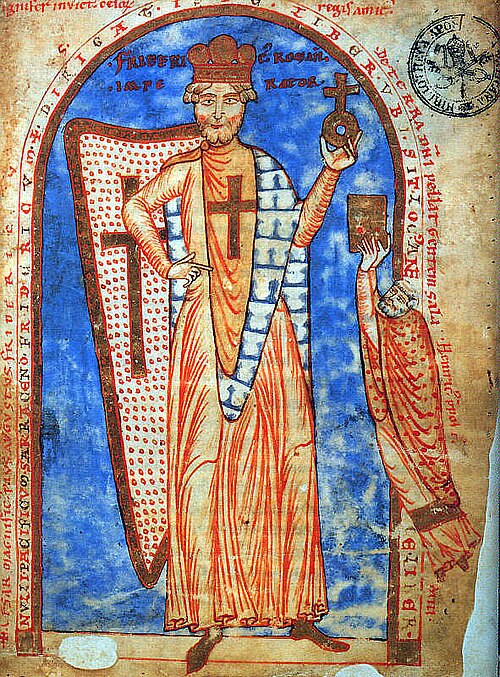

皇帝を選んだのは選帝侯たち

皇帝の座は世襲ではなく、「選帝侯」と呼ばれる特定の有力者たちが決めていました。

7人の選帝侯が存在

14世紀の「金印勅書」(1356年)によって、皇帝を選ぶ権利を持つ7人の大貴族(選帝侯)が明文化されました。

内訳はこうです:

- マインツ大司教

- トリーア大司教

- ケルン大司教

- ボヘミア王

- ファルツ選帝侯

- ザクセン選帝侯

- ブランデンブルク選帝侯

このうち3人は聖職者で、残りの4人が世俗の領主たち。つまり「教会」と「諸侯」のバランスをとるように設計されていたんですね。

ハインリヒ7世を選出する七選帝侯

ハインリヒ7世(1275頃 - 1313)は七選帝侯によって神聖ローマ皇帝に選出され、ルクセンブルク家から初の皇帝となった。

出典:Unknown author / Public domainより

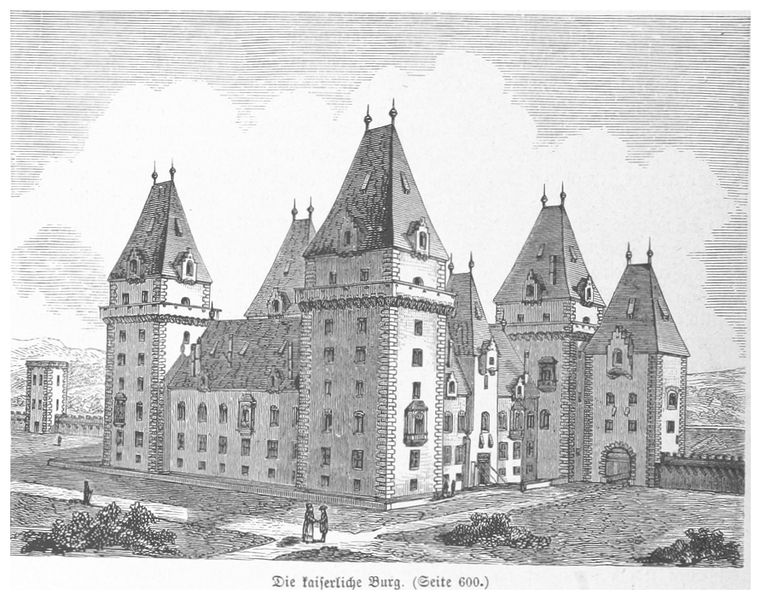

選挙の舞台はフランクフルト

選挙は原則としてフランクフルトで行われ、全会一致ではなく、多数決(過半数)で決まる仕組みでした。票の売買や根回し工作なども多く、皇帝の座を巡る「裏交渉」もけっこう激しかったようです。

実際はハプスブルク家が独占状態

「選挙で決める」と言っても、実際は特定の家系がずっと皇帝を輩出していたのが現実です。

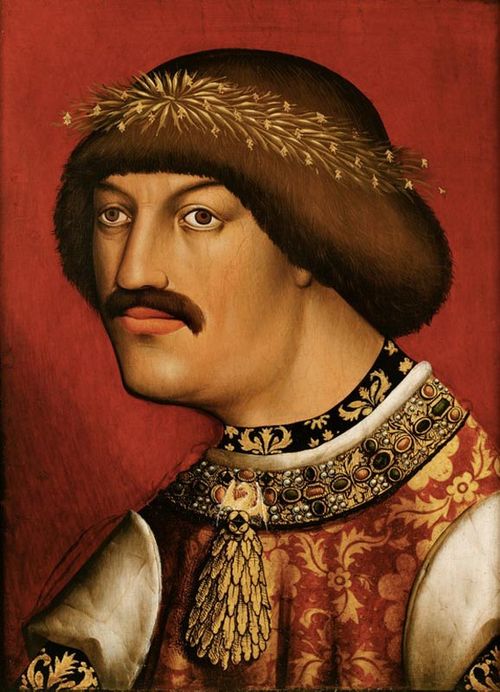

ハプスブルク家の長期支配

15世紀中頃から神聖ローマ帝国の皇帝は、ほぼ常にハプスブルク家が独占していました。とくにマクシミリアン1世(1459 - 1519)以降は、あまりに強力だったため、選帝侯も逆らいづらくなっていきます。

選挙と世襲のあいだ

ハプスブルク家が強すぎて、形式上は「選挙」、実態は「世襲」という、なんとも微妙な構造ができあがりました。ただし一応ルールとしては「選帝侯の承認」が必要だったので、完全な王朝制ではなかったんですね。

「皇帝即位」と「戴冠」は別だった

皇帝に選ばれただけでは、まだ本物の「皇帝」ではなかったんです。

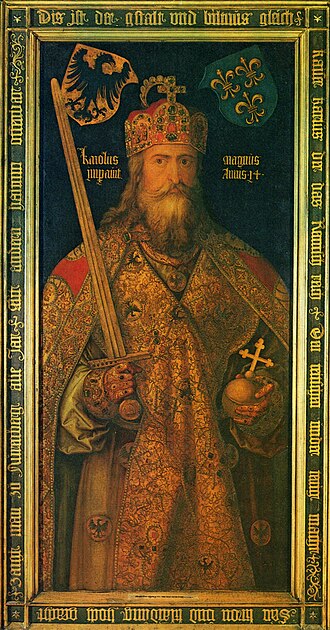

教皇からの戴冠が必要

中世の間は、皇帝としての「正統性」を得るためにはローマ教皇から冠を授かることが必須でした。選ばれたあと、わざわざイタリア半島を縦断してローマまで行き、サン・ピエトロ大聖堂で戴冠式を受ける必要があったのです。

のちに形式だけの称号に

ところが近世になると、ローマでの戴冠は次第に省略され、選ばれた段階で「皇帝」を名乗るようになります。とくにカール5世以降は、選挙即即位というスタイルが定着していきました。

- 皇帝は選帝侯による選挙で決められた:7人の有力者が投票し、多数決で決定された。

- 実態はハプスブルク家の事実上の世襲だった:名目上は選挙でも、ほぼ固定された家系だった。

- 教皇の戴冠が必要な時代もあった:中世までは教会の承認が皇帝の正当性を支えていた。