神聖ローマ帝国の政治解説「金印勅書」編

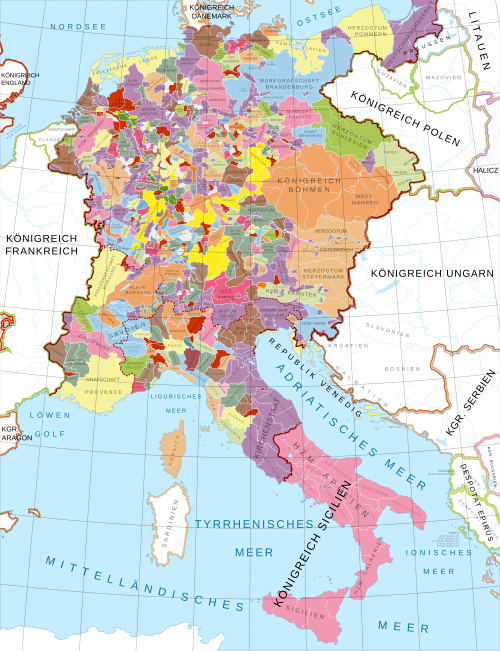

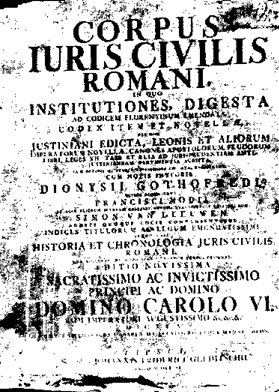

神聖ローマ帝国の政治制度を語るうえで、避けて通れないのが金印勅書(ゴールデン・ブル)。この文書は、いわば「皇帝をどう選ぶか」を正式に定めたルールブックであり、帝国のかたちそのものを決定づけた大事件だったんです。

でもそれは同時に、「皇帝の力を制限する」という側面も…。この記事では、そんな金印勅書がいつ、誰によって、何のために作られたのか、そしてどんな影響を残したのかをわかりやすくかみ砕いて解説します。

金印勅書は誰が作ったのか

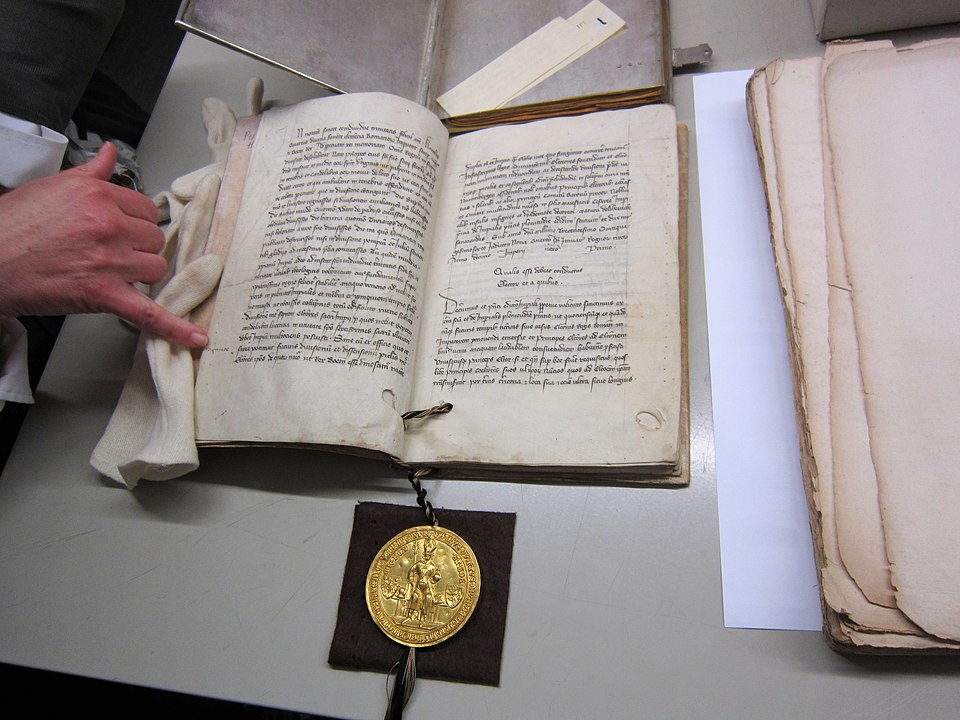

1356年の金印勅書

神聖ローマ帝国における君主選挙と諸侯の特権を定めた金印勅書の写本(金の封印付き)

出典:シュトゥットガルト中央公文書館/Wikimedia Commons Public Domainより

金印勅書を制定したのは、14世紀のルクセンブルク家出身の皇帝カール4世。神聖ローマ帝国の分裂状態をなんとか安定させようと、この勅書を出したんです。

彼が治めた時代は、皇帝の地位が不安定で、複数の候補が争う「対立王問題」が頻発していた時代。選挙のルールもバラバラで、誰が皇帝になるのかが毎回もめていたんですね。

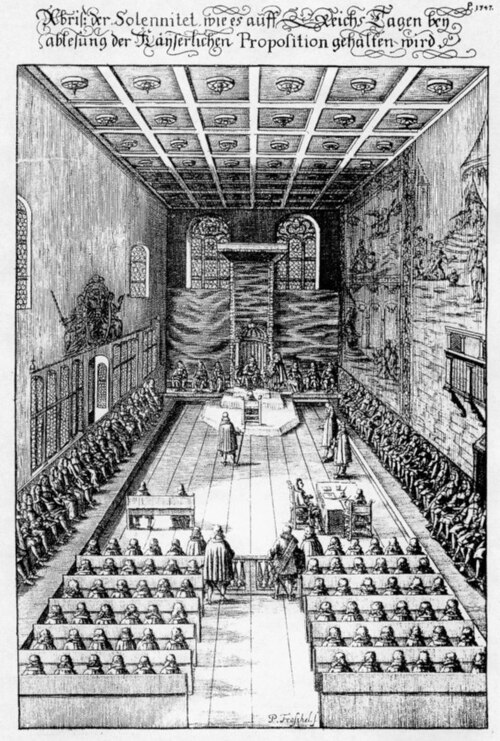

そんな中でカール4世は、「そろそろ正式なルールを作ろう」と決断。1356年、ニュルンベルクとメスで開かれた帝国議会でこの勅書が発布されました。

金印勅書の目的と意義

この勅書の目的はひとことで言えば「皇帝選出の混乱をなくすこと」でした。

目的:選挙ルールの統一

それまで皇帝選挙は慣習と口約束に頼っており、二人の皇帝候補が並立する事態もしばしば。この状態を終わらせるため、誰が皇帝を選ぶのか、何票で決まるのかを明確化する必要があったのです。

金印勅書はこの混乱に終止符を打ち、神聖ローマ帝国の「制度としての安定」をもたらしました。

意義:諸侯の立場を制度的に強化

選帝侯の権限を明文化したことで、実は皇帝よりも諸侯の力が強化されるという結果にもつながりました。帝国が「皇帝の国」から「選帝侯たちの合議体」へとシフトしていく契機となったのです。

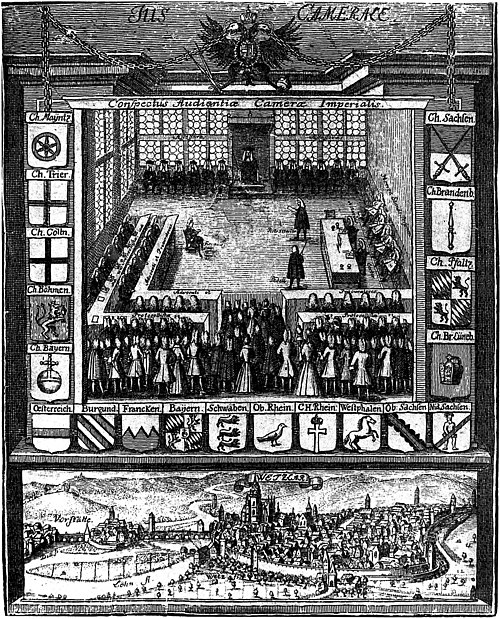

金印勅書に定められた七選帝侯とは

金印勅書によって公式に定められた「皇帝を選ぶ7人」のことを七選帝侯と呼びます。内訳は以下の通りです。

三人の聖職者

- マインツ大司教

- トリーア大司教

- ケルン大司教

これらは宗教的権威と帝国儀礼を担う存在で、皇帝選挙の司会進行や戴冠式の司祭役なども担当。

四人の世俗諸侯

- ボヘミア王(宮廷給仕長)

- ファルツ伯(宮内長官)

- ザクセン公(帝国元帥)

- ブランデンブルク辺境伯(帝室侍従長)

これらの諸侯は軍事力や財力を背景に、皇帝選出に実質的な影響力を持っていたんです。

この「7人で選ぶ」という構図は、その後400年以上にわたり不変の基本ルールとなっていきました。

金印勅書の影響と皇帝の地位低下

この勅書は制度としての安定をもたらす一方で、皇帝の権威にとっては諸刃の剣でもありました。

選帝侯による“皇帝支配”

金印勅書以後、皇帝は選帝侯たちに「選んでもらう存在」として制度的に固定化されました。しかも、彼らの支持を得るためには特権を約束しなければならないのが常。これにより、皇帝の自由な政治行動は大きく制限されていきます。

中央集権の道が断たれた

この文書によって選帝侯の地位と自治が確立された結果、帝国内の分権化が制度として保障されてしまいました。つまり、神聖ローマ帝国が絶対王政のような中央集権国家に進む道は、ここで閉ざされたとも言えるのです。

- 制定者はカール4世:皇帝選挙の混乱をおさめるために1356年に発布された。

- 目的は皇帝選出ルールの明文化:選帝侯7名による多数決制度を確立した。

- 選帝侯の権限が強化された:聖職者3+諸侯4の構成で、儀礼と政治の両面を担当。

- 皇帝の地位は制度的に制限された:以後の皇帝は諸侯の支持なしには動けなくなった。