神聖ローマ皇帝と教皇ってどういう関係だったの?二大宗主の役割や権限の違いとは

中世ヨーロッパには二人の“頂点”が存在しました──一人は神聖ローマ皇帝、そしてもう一人はローマ教皇。どちらも「キリスト教世界を統べる正当な権威者」を自称し、共に民衆と諸侯の心をつかもうとしました。

けれど当然、そんな“二頭政治体制”は、ぶつかり合いを避けられるはずもないのです。

この記事では、神聖ローマ皇帝とローマ教皇という二大宗主の関係が、協力から対立へ、そして再編へとどう移り変わっていったのかを、わかりやすくかみ砕いて解説します。

関係のはじまりは「戴冠」

カール大帝の戴冠

教皇レオ3世がカール大帝をローマ皇帝として戴冠する場面を描いた1516‑17年制作のフレスコ画

出典:Workshop of Raphael(製作者) / Public Domainより

皇帝と教皇の関係は、そもそも“セット”でスタートしていました。教皇が冠を授け、皇帝が受け取るという関係性は、単なる儀式ではなくキリスト教世界の構造そのものを象徴するものだったのです。

皇帝冠を授ける側・貰う側という構図

800年、カール大帝(シャルルマーニュ)がローマ教皇レオ3世から皇帝冠を授かったことで、「キリスト教世界の守護者」としての皇帝が誕生しました。これは「ローマ帝国の継承者」としての権威を得る儀式であり、教皇が“授ける側”、皇帝が“もらう側”という構図が定着します。

このときカール大帝自身は、事前に戴冠の儀式内容を知らされていなかったともいわれ、意図せず“教皇に主導権を握られた構図”が世に定着することになりました。これが後の権力関係にも長く影響を与えます。

つまり、皇帝は教皇の認可なしには皇帝になれなかったわけです。

教皇は“宗教の王”、皇帝は“世俗の王”

建前上は、皇帝が“世俗の秩序”を守り、教皇が“魂の秩序”を導くという役割分担がありました。皇帝は剣で、教皇は言葉と祈りで、キリスト教世界を二人三脚で支える──はずだったのですが…。

とはいえ、この関係は非常にデリケートなもので、教皇が「霊的権威は世俗権力に勝る」と主張する一方で、皇帝は「政治的実務は自分が仕切るべきだ」と考えていました。あくまで“どちらが上か”は曖昧なまま、時代ごとにバランスを探っていくことになります。

叙任権闘争で決定的に対立

カノッサの屈辱

神聖ローマ帝国皇帝ハインリヒ4世が教皇グレゴリウス7世に屈服する場面を描いた1570年の木版画

出典:John Foxe(出典書籍) / CC0 1.0 Public Domainより

関係がうまくいっていたのは一瞬だけ。すぐに「誰が本当の支配者なのか」をめぐる戦いが勃発します。

皇帝vs教皇で聖職者の任命権を争う

11世紀、神聖ローマ皇帝ハインリヒ4世とローマ教皇グレゴリウス7世の間で起こったのが叙任権闘争。これは、司教や大司教といった聖職者を誰が任命するかをめぐる争いでした。

皇帝は「土地付きの司教を自分で任命するのは当然」と主張し、教皇は「教会の人事は教会が決める」と反発。こうして権威の源泉をめぐる争いが激化していきます。

皇帝が任命した司教は、単なる宗教者ではなく政治の要でもあり、軍事力や徴税権を握る“地方の実力者”でした。だからこそ、任命権をどちらが持つかは、単なる宗教上の問題ではなく国家の実権を左右する争いだったのです。

「カノッサの屈辱」での皇帝屈服

この対立の象徴的な事件が1077年の「カノッサの屈辱」。皇帝ハインリヒ4世は破門され、教皇グレゴリウス7世に許しを乞うため、雪の中で三日三晩“門前で土下座”させられるという出来事が起きました。

この出来事は皇帝の屈辱として後世に語り継がれますが、実際にはハインリヒ4世が巧みに外交術を使ったともいわれています。許しを得てローマに戻った彼は、その後反教皇派を擁立し、軍事力で教皇に対抗する姿勢を見せました。

とはいえ、「カノッサの屈辱」は教皇が皇帝に勝った瞬間として、教皇権の優位を象徴する事件となります。この事件をきっかけに、皇帝と教皇の関係は決定的に“緊張”へと突入し、神聖ローマ帝国にとって最大の内的課題となっていくのです。

協調と駆け引きの時代

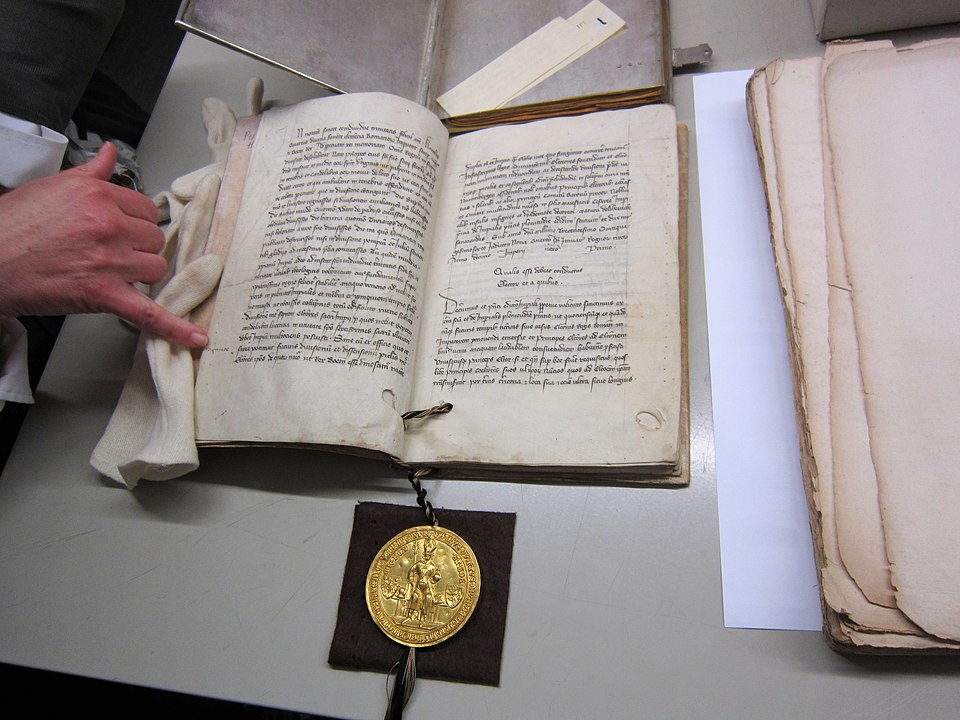

1356年の金印勅書

神聖ローマ帝国における君主選挙と諸侯の特権を定めた金印勅書の写本(金の封印付き)

出典:シュトゥットガルト中央公文書館/Wikimedia Commons Public Domainより

その後も皇帝と教皇は、“対立と協調”を繰り返す関係になります。儀礼的には尊重し合いながらも、現実の政治・外交の場では駆け引きと緊張が続きました。

ホーエンシュタウフェン家の野心的外交

12~13世紀、ホーエンシュタウフェン家のフリードリヒ1世(赤髭王)やフリードリヒ2世の時代には、皇帝がイタリア遠征を繰り返し、ローマ教皇とのパワーゲームが激化します。特にフリードリヒ2世は、教皇から「反キリスト」扱いされ、十字軍を自分で仕切るという前代未聞の皇帝外交を展開。

フリードリヒ2世は教皇の許可を得ずに第6回十字軍を開始し、武力ではなく外交交渉によって聖地エルサレムを奪還するという異例の成果を上げました。にもかかわらず、彼は教皇から破門されたまま遠征を終え、「皇帝の信仰的正統性」そのものが揺らぐという構図が浮き彫りになっていきます。

このあたりになると、教皇と皇帝は完全に別々の外交プレイヤーになっていました。

皇帝の権威の“相対化”

こうした綱引きのなかで、皇帝は教皇の許可なく戴冠することも増え、「皇帝とは神と人民の意志によって選ばれるもの」という選挙制の色合いが強まっていきます。

この流れの中で重要なのが、1356年の金印勅書です。

これは「皇帝選出のルール」を明文化した文書で、7人の選帝侯による選挙によって皇帝が決まるという制度を確立しました。これにより、教皇が皇帝の“承認者”として関わる余地はほぼ消滅。皇帝=教皇の下という構図が崩れていったわけです。

宗教改革による“決裂”

ヴォルムス帝国議会で弁明するルター

1521年のヴォルムス帝国議会(Reichstag zu Worms)で、ルターが神聖ローマ帝国皇帝の前で信仰を守るため弁明する様子を描いた1556年制作の木版画

出典:ルートヴィヒ・ラバス著『歴史』より/Wikimedia Commons Public Domainより

16世紀に入ると、ついに皇帝と教皇の関係は修復不能な対立へと進みます。形式だけの協調関係は、現実の宗教・政治の荒波の前に崩れ去っていきました。

ルターと皇帝の板挟み

宗教改革が始まった時、カール5世は信仰上はカトリックだったものの、諸侯の支持を得るにはプロテスタントにも配慮せざるを得ないという立場に立たされました。教皇は異端者ルターの断罪を望みましたが、皇帝は帝国のまとまりを優先。

皇帝は1521年のヴォルムス帝国議会でルターを召喚し、「ルター派」の立場を否定しながらも、実質的には彼を即処刑することはせず、むしろ「保護された逃亡」を黙認します。こうして皇帝と教皇の足並みは完全に乱れ、教皇の命令が帝国に届かなくなる事態に。

神聖ローマ帝国の“分裂的多元性”

最終的に、ヴェストファーレン条約(1648年)では、教皇が反対したにも関わらず、諸侯ごとの信仰の自由が認められ、教皇の拒否権が無視されるという前代未聞の事態に。

この条約は皇帝の中央権力を制限し、帝国を分権的な宗教連邦へと変えてしまいます。プロテスタント・カトリック・改革派が共存するこの新体制において、教皇はもはや全体を束ねる存在ではなくなり、神聖ローマ帝国は教皇とは別の“信仰共同体”として再編されていったのです。

- 始まりは協調関係:皇帝は教皇から冠を授かり、統治の正当性を得ていた。

- 叙任権闘争で対立が決定的に:誰が聖職者を任命するかで大きな争いが起きた。

- 宗教改革で関係は決裂:皇帝は教皇に従わず、信仰の多元化を受け入れた。