神聖ローマ帝国の政治解説「地方分権制度」編

神聖ローマ帝国といえば、「ひとつの帝国なのにバラバラだった」という印象を持っている人も多いはず。その背景にあるのが地方分権制度というしくみです。

この制度では、皇帝の命令よりも諸侯の裁量が優先されることも珍しくなく、地域ごとに政治も法律も軍事も違っていたという、かなり変わった統治スタイルがとられていたんですね。

今回は、「神聖ローマ帝国における地方分権制度」について、その始まり、中央集権との違い、そして長所と限界をわかりやすくかみ砕いて解説します。

地方分権制度はいつからか

神聖ローマ帝国の地方分権は、成り行きでそうなったというより、歴史の積み重ねによって“自然発生的に”形づくられていったものでした。

フランク王国の名残

カール大帝の時代(8~9世紀)、広大な領土をいちいち皇帝が直接治めるのは不可能でした。そのため地方領主に土地を与えて統治を任せるスタイルが定着します。

このやり方がのちに封建制度へと発展し、神聖ローマ帝国に引き継がれていくんですね。

叙任権闘争による権力分散

11世紀の叙任権闘争では、皇帝が教皇との争いに敗れたことで、教会の支配権と政治的後ろ盾を失います。その結果、諸侯や地方の都市がますます自立しはじめ、事実上「皇帝=象徴」「諸侯=実権」という構図が生まれたのです。

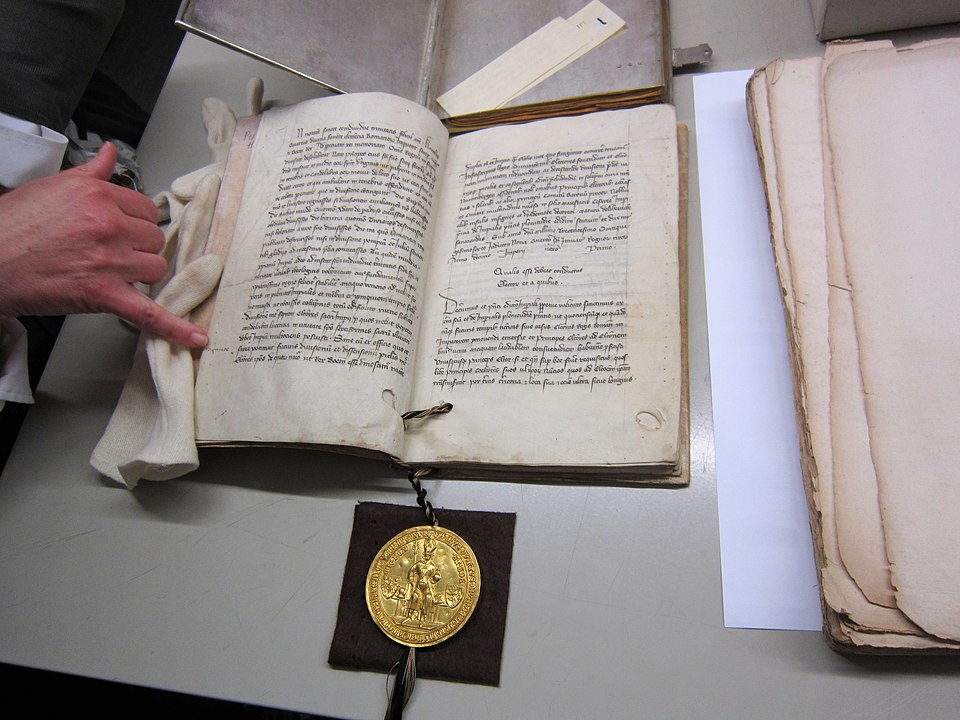

とくに1356年の金印勅書以降は、選帝侯の特権が法的に認められ、地方分権は制度として完成されていきました。

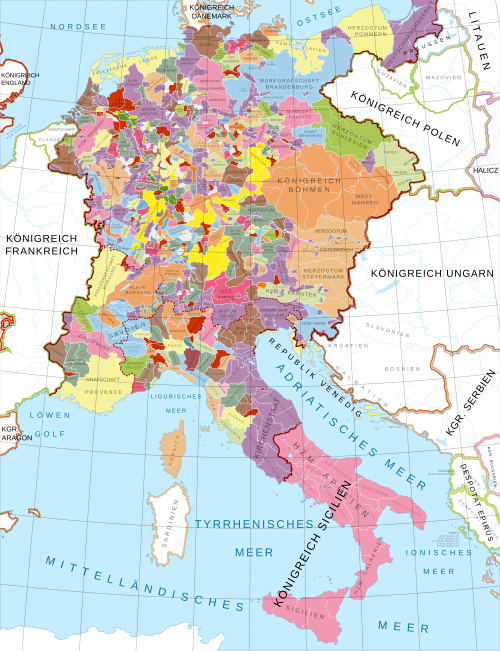

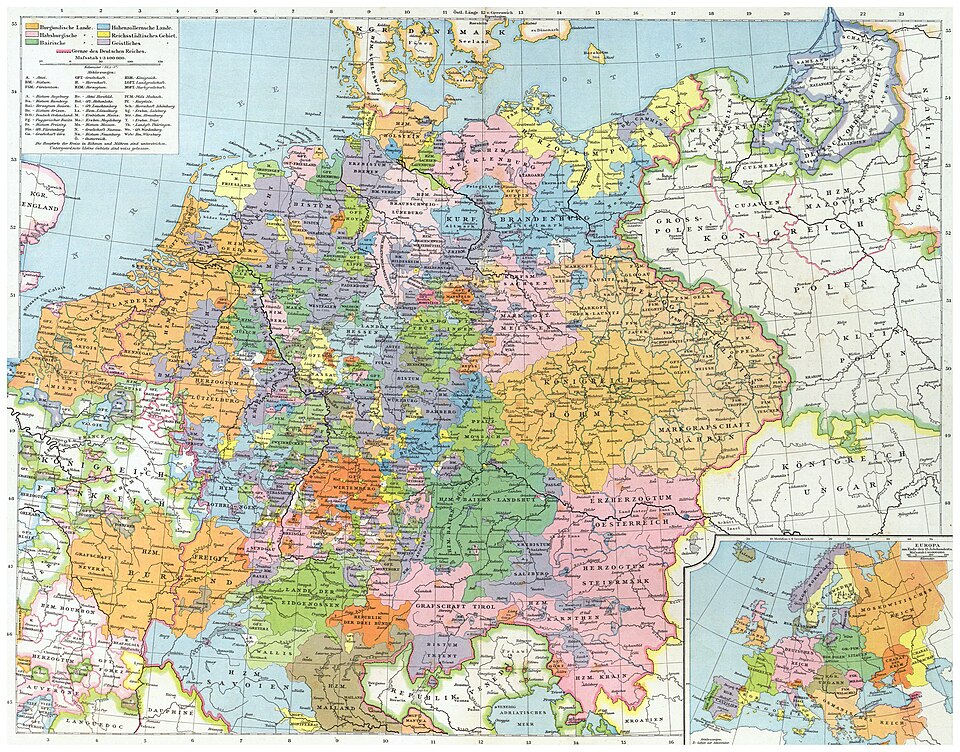

神聖ローマ帝国(約1450年・北部領域地図)

1450年頃の神聖ローマ帝国では金印勅書(1356年)の影響により七選帝侯による皇帝選出制度が定着し、帝国の分権的体制が制度的に強化されていた。

出典:Gustav Droysen(著者) / Public domainより

地方分権と中央集権の違い

「地方分権」ってよく聞くけど、中央集権とどう違うの?という疑問に答える形で、整理してみましょう。

中央集権=一極集中の政治体制

中央集権では、政治のあらゆる決定が中央政府(皇帝や王、国家議会など)に集まります。軍隊、法律、財政もすべて一本化され、地方はその命令を「実行するだけ」の存在です。

たとえばフランスや近代プロイセンでは、王が絶対的な権限を持って中央から全国をコントロールしていました。

地方分権=現地主導の自律型体制

対して地方分権では、地方ごとに政治・法律・軍事を担う権力が分散しています。神聖ローマ帝国では、諸侯・都市・教会がそれぞれ自前の制度を持ち、皇帝の命令が届かない地域も多かったんです。

結果的に「まとまりに欠けるが、多様性に富む」という帝国独特のスタイルが定着していきました。

地方分権のメリット・デメリット

この制度には長所と短所が共存しており、うまくいくときもあれば、崩壊寸前になるときもありました。

メリット:柔軟性と地域発展

- 各地が独自に法律や経済政策を整備できるため、現地に適した統治が可能

- 都市や諸侯が競争しあい、文化・経済・学術の発展が促進される

- 皇帝に頼らなくても自治的に問題解決できる

こうした仕組みがあったからこそ、ドイツ地域にはニュルンベルクやリューベックのような自由都市が多く生まれたのです。

デメリット:統一行動の困難さ

- 戦争や外交で帝国としての方針がなかなか決まらない

- 軍制が統一されておらず、動員に時間とコストがかかる

- 皇帝に権限がないため、帝国内での反乱を抑えるのが難しい

とくに三十年戦争などの大規模な衝突では、帝国全体として一致団結することができず、逆に「内部分裂が戦争を長引かせた」という面もありました。

- 起源はフランク王国と封建制にある:広大な領土を分割統治するために自然発生した。

- 叙任権闘争と金印勅書で制度化された:皇帝の権威が下がり、諸侯の自治が法的に確立。

- 中央集権とは一極支配の体制:地方分権では逆に、各地が自律的に動くのが基本。

- 柔軟な統治が可能だが統一行動は困難:多様性の一方で、帝国のまとまりには限界があった。