領邦国家と国民国家の違い─神聖ローマ帝国とドイツの関係から紐解く

ウェストファリア条約の調印(1648)

この条約は主権国家の原型を確立したとされ、近代国民国家形成への第一歩と位置づけられている

出典:Gerard Terborch(製作者) / Public Domainより

神聖ローマ帝国と近代ドイツ国家──どちらも「ドイツ」と関係している国ではあるけれど、その性格はまったく違います。そこで浮かび上がってくるのが「領邦国家」と「国民国家」という2つの概念。これ、なんとなくはイメージできても、違いを明確に説明するのって難しくないですか?

この記事では、神聖ローマ帝国=領邦国家の集合体、近代ドイツ=国民国家という視点から、それぞれの特徴と違いを比較しながら整理していきます。

領邦国家とは何か

まずは「領邦国家」というちょっと古風な響きの言葉が、実際にはどんな国家を指しているのかから見ていきましょう。

複数の主権勢力が並立する仕組み

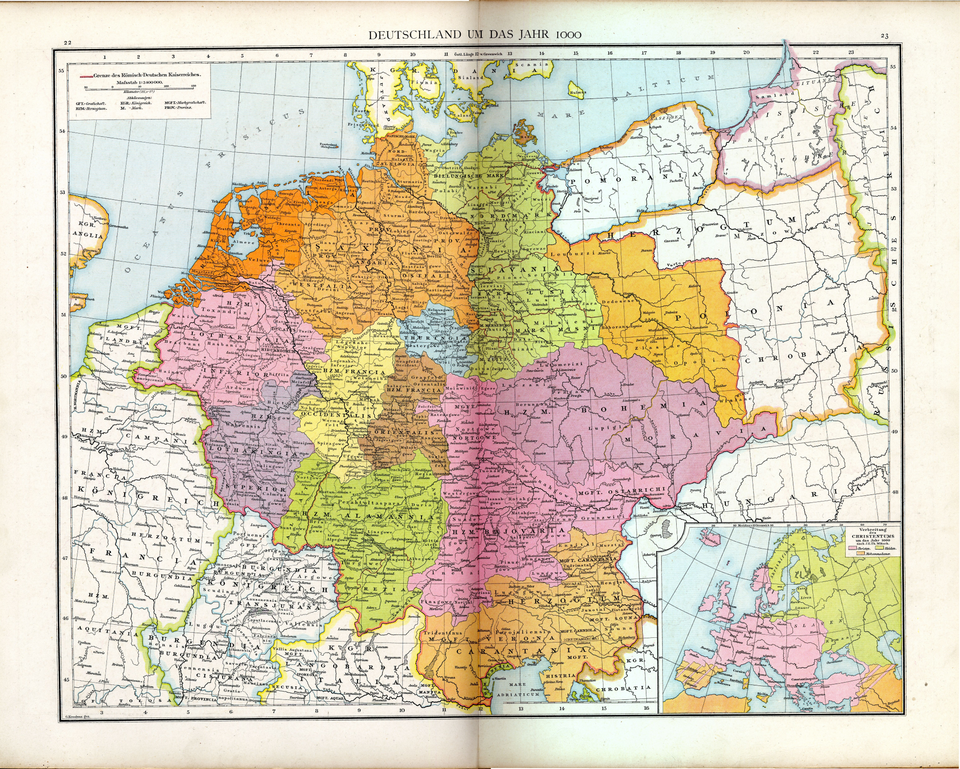

領邦国家(Territorialstaat)とは、ひとつの「国」の中に、実質的に独立した小国がいくつも存在する状態を指します。神聖ローマ帝国のように、皇帝が名目上のトップでありながら、実権は各地の諸侯や都市に委ねられている、という形が典型例です。

共通の制度よりローカルルール重視

領邦国家では法、軍隊、税制、宗教などが各地域で異なっていて、共通の「国のルール」はほとんど機能しません。外交権まで持つ領邦もあり、帝国という看板のもとでの“並列主権”が実態だったんですね。

国民国家とは何か

次に、近代ヨーロッパのキーワードである「国民国家」について見てみましょう。

ひとつの政府・ひとつの国民

国民国家(Nation State)とは、共通の言語・文化・歴史意識を持つ「国民」が、統一された中央政府のもとでまとまっている国家のこと。18~19世紀のヨーロッパで台頭し、とくにフランス革命以降に急速に一般化しました。

中央集権による統治が基本

国民国家では中央政府が法や軍を一元管理し、全国的な教育・徴兵・税制が整備されます。つまり、「ドイツ国民」というひとつのアイデンティティのもとで一体化された国家像が重視されるわけです。

神聖ローマ帝国とドイツの比較

ここでいよいよ、神聖ローマ帝国と近代ドイツ(特に1871年以降のドイツ帝国)を比べてみましょう。

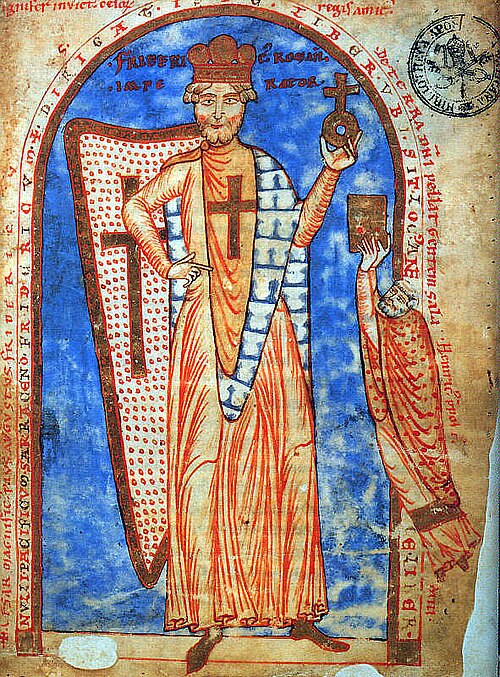

神聖ローマ帝国は領邦国家の集合体

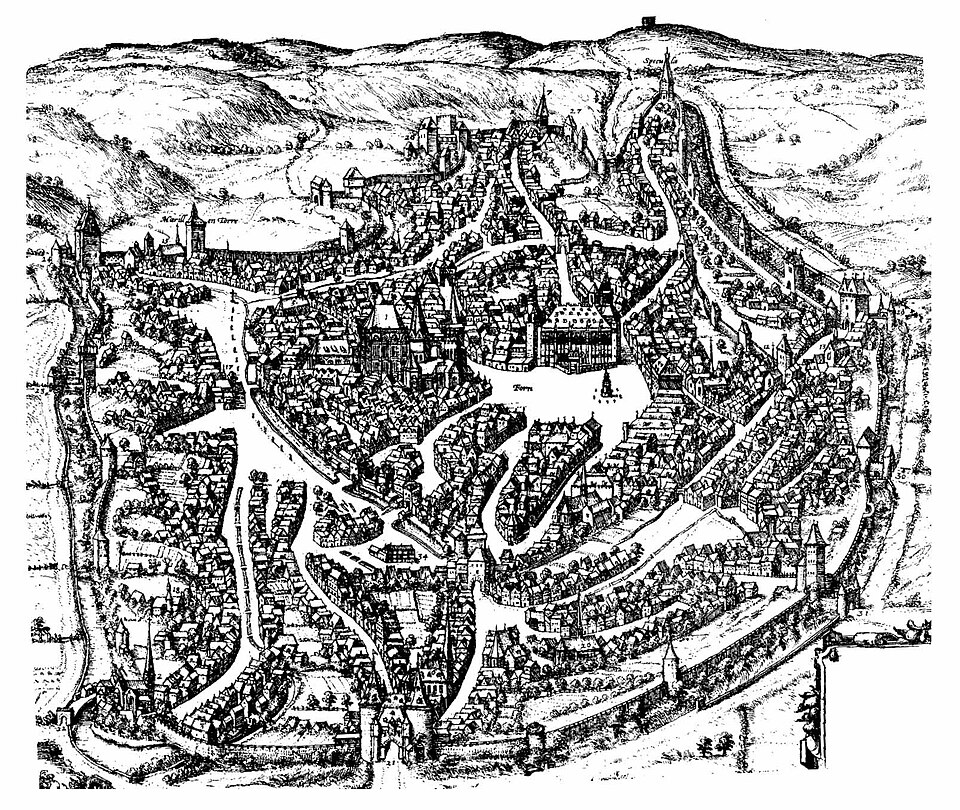

何百もの諸侯・都市・騎士団が存在し、皇帝はその「上に乗る調整役」。宗教も法律もバラバラ、国民意識も存在せず、実態は“ドイツ語圏のモザイク”のような国家でした。

ドイツ帝国は典型的な国民国家

1871年にプロイセン主導で統一されたドイツ帝国は、ドイツ人という共通の国民意識と、中央政府による軍・法・教育の統一を柱とする“国民国家”モデルを採用。名実ともに“ひとつの国家”として機能したのです。

- 領邦国家はバラバラな主権の集合体:神聖ローマ帝国が典型的な例だった。

- 国民国家は一体化された中央集権体制:ドイツ帝国は「ドイツ人によるドイツ国家」だった。

- “帝国”から“国家”への変化が近代ヨーロッパの鍵:統一と中央集権が時代のトレンドとなった。