同じ国じゃない?神聖ローマ帝国と東フランク王国の決定的違い

中世ヨーロッパの歴史を追っていくと、「神聖ローマ帝国」と「東フランク王国」という2つの国名が登場しますよね。そして多くの人がこう思うはず──「これって同じ国じゃないの?」と。たしかに歴史的には、東フランク王国から神聖ローマ帝国が生まれた、という流れで語られることも多いんですが、じつはこのふたつ、見た目以上に中身がぜんぜん違うんです。

この記事では、そんな東フランク王国と神聖ローマ帝国の「つながっているけど違う」実態について、わかりやすくかみ砕いて解説します。

時代背景が違う

まず押さえておきたいのは、この2つの国家は誕生した「時代」からして違っているということ。

東フランク王国は9世紀の産物

東フランク王国が誕生したのは843年、ヴェルダン条約によってカール大帝のフランク王国が3分割されたときのこと。このとき王国は西・中・東に分かれ、そのうちの東側が東フランク王国──現在のドイツ地域の原型となる国です。

ここでは王権が比較的強く、まだ「王がすべてを統べる」という感覚が残っていました。

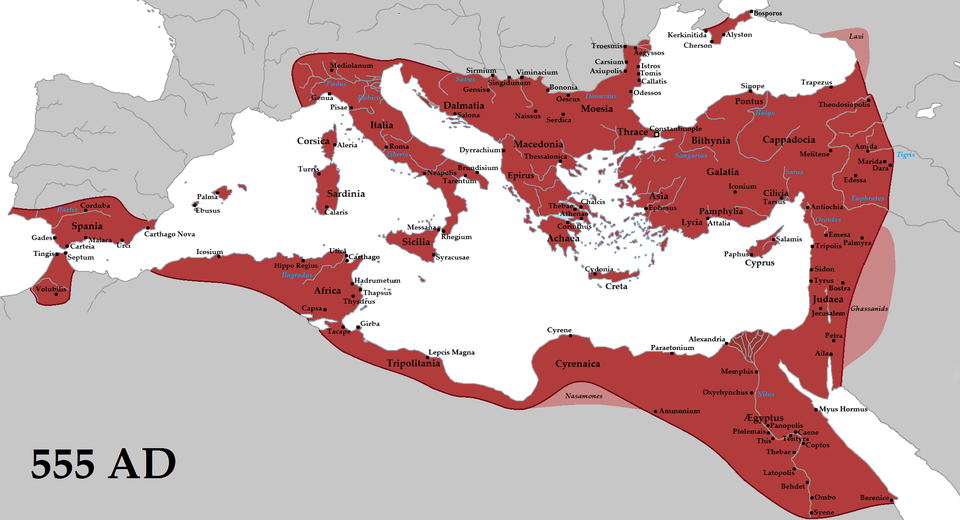

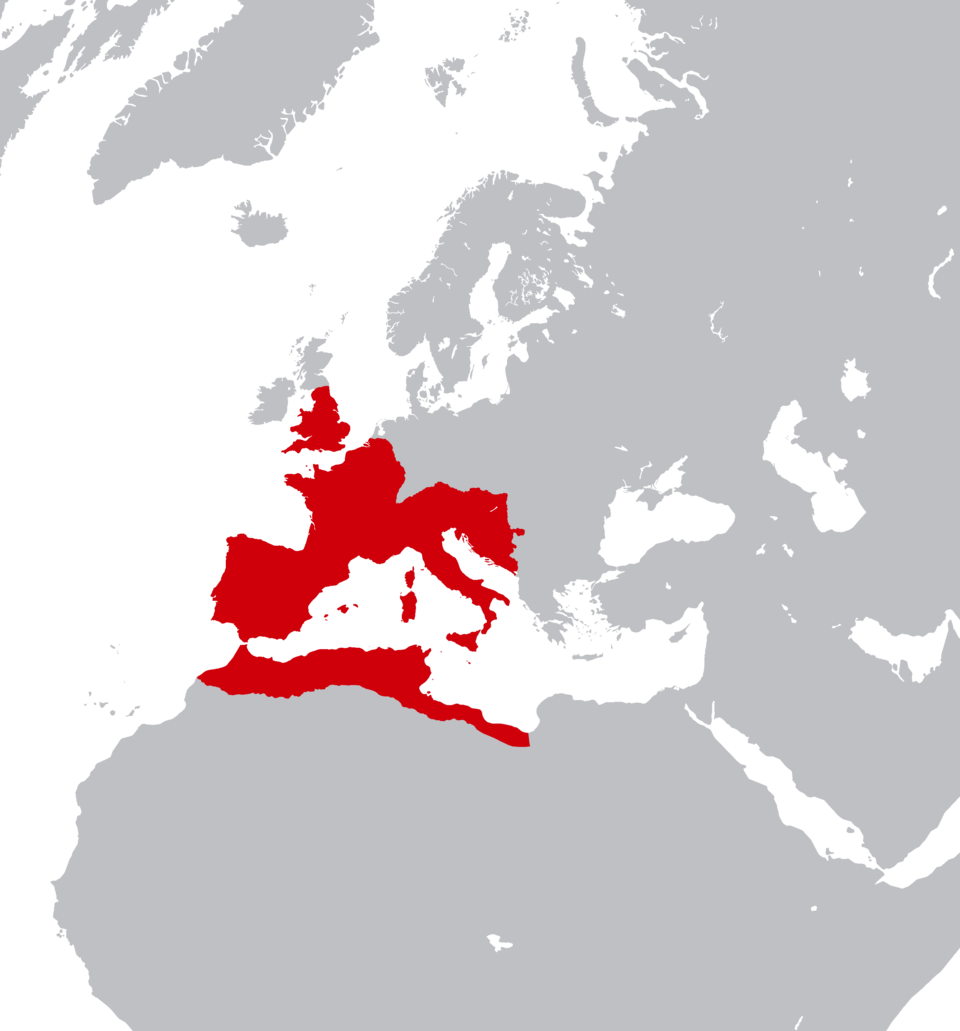

843年の東フランク王国の領域

ヴェルダン条約によってフランク王国が三分割され、その東フランク王国がのちに神聖ローマ帝国へと発展した。

出典:Alphathon(著者) / CC BY-SA 4.0より

神聖ローマ帝国は10世紀に成立

一方、神聖ローマ帝国が始まるのはそれから1世紀後、962年にオットー1世(912 - 973)がローマ教皇から皇帝冠を授かったとき。ここで王国が帝国へと“格上げ”されたわけですが、その中身は東フランク王国とはかなり異なっていました。

つまり、東フランク王国が「フランク帝国の名残り」だとすれば、神聖ローマ帝国はそこに「ローマの威光」をかぶせて新たなアイデンティティを持たせた国家だったんですね。

王と皇帝の立場が違う

「王」と「皇帝」って似ているようでぜんぜん違います。ここが分かると両国の性格もはっきりします。

東フランク王は民族の王

東フランク王国では、国王はフランク人やザクセン人など部族や民族をまとめる王という意味合いが強く、支配の根拠も「王家の血筋」や「戦士団の支持」にありました。政治は比較的コンパクトで、王が自ら戦場に出たり、裁判を司ったりしていました。

神聖ローマ皇帝は普遍的権威

一方、神聖ローマ帝国の皇帝はキリスト教世界全体の守護者としての権威を背負っており、その正統性は「神によって戴冠された」ことにありました。つまり皇帝はドイツ人だけの支配者ではなく、あくまで“普遍的なヨーロッパの中心”を目指す存在だったんです。

国家の構造が違う

見逃せないのが、国家のあり方そのものがまったく異なるという点です。

東フランクは比較的まとまっていた

東フランク王国はカロリング朝の伝統を受け継ぎ、まだ王の命令が全体に届く“中央集権的な気配”が残っていました。貴族たちの力も強くはありましたが、王はなんとかそれをコントロールしようと努力していた段階です。

神聖ローマは最初からバラバラ

ところが神聖ローマ帝国では、建国当初から諸侯や教会勢力の自治が当たり前で、皇帝もそれを否定できませんでした。地方分権どころか“各地に小さな王国が並んでいる”状態で、それが1000年も続いたという驚異のバラバラ国家だったのです。

- 成立時代が異なる:東フランク王国は9世紀、神聖ローマ帝国は10世紀に登場した。

- 支配者の性格が違う:王は民族の長、皇帝はキリスト教世界の象徴的権威だった。

- 国家の構造が異なる:東フランクは比較的まとまりがあり、神聖ローマは最初から分裂国家だった。