神聖ローマ帝国の3つの中心地─帝国の政治的・文化的・経済的核とは

神聖ローマ帝国には明確な「首都」がなかった──これ、けっこう驚きですよね。でもだからといって、全体がバラバラで、どこにも中心がなかったわけじゃありません。長い歴史の中で、特定の都市が政治・文化・経済の拠点として頭ひとつ抜けた存在になっていたんです。

この記事では、神聖ローマ帝国を支えた3つの中核都市、すなわち政治のアーヘン、文化のプラハ、経済のニュルンベルクを紹介していきます。

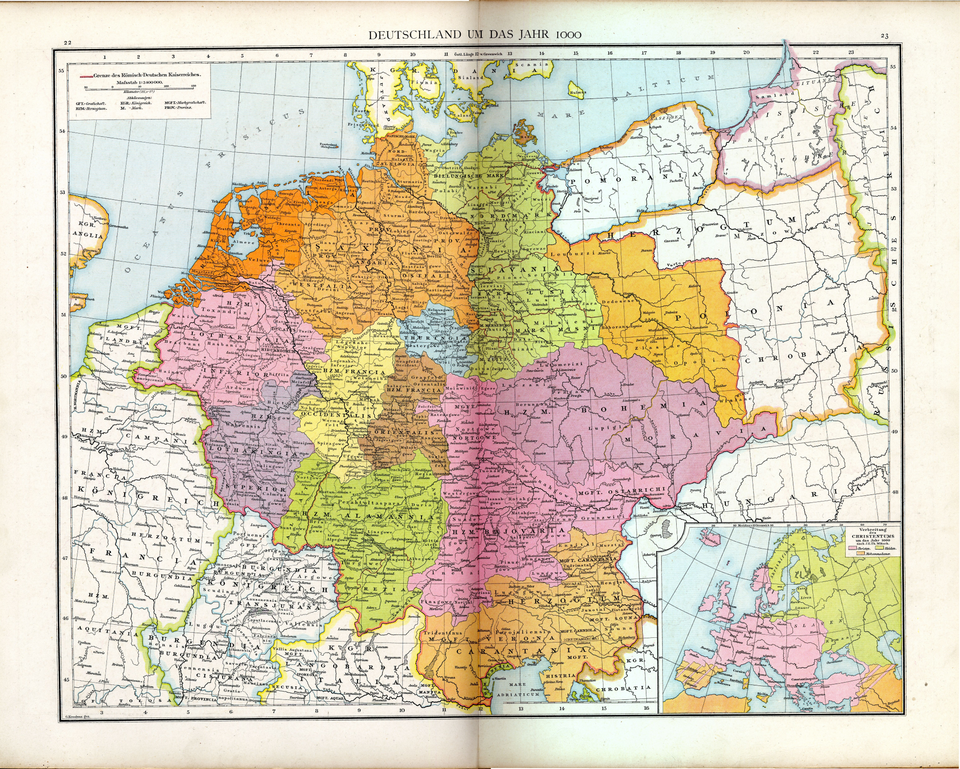

アーヘン:帝国政治の象徴

アーヘン

歴代皇帝の戴冠式が行われた神聖な都市であり、カール大帝の帝国理念を象徴していた

出典:Braun und Hogenberg / Public domainより

「皇帝」といえばこの街。戴冠と聖性のシンボルでした。

カール大帝ゆかりの地

西暦800年にカール大帝がローマ皇帝として戴冠されたあと、彼の拠点となったのがこのアーヘン。帝国の創成期において「神聖なる皇帝」の権威を体現する都市とされ、後継皇帝たちの戴冠もここで行われるようになりました。

戴冠式と巡幸の出発点

神聖ローマ皇帝は固定の宮廷を持たず、各地を巡回しながら政治を行いましたが、その「出発点」として重要だったのがアーヘン。とりわけ中世前期には政治的正当性を得るために不可欠な都市だったのです。

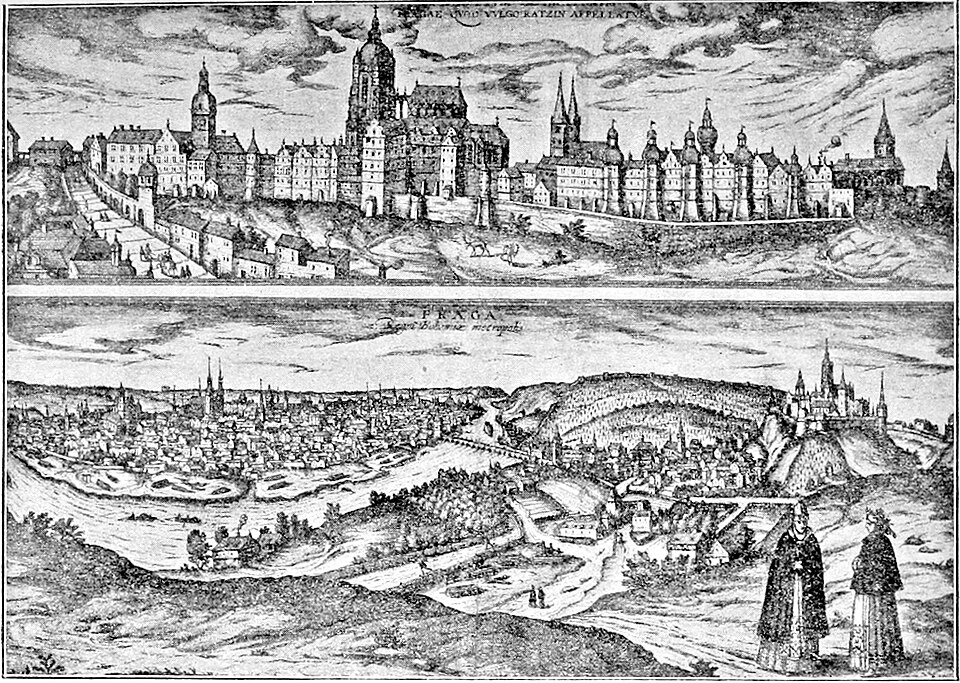

プラハ:文化と宗教の拠点

プラハ

カール4世(1316–1378)の治世に皇帝の宮廷が置かれた政治・文化の中心地となった

出典:Joris Hoefnagel / Public Domainより

「神聖ローマ帝国のルネサンス」──その中心にいたのがこの街でした。

カール4世の皇都

14世紀、ボヘミア王でもあったカール4世(1316 - 1378)は、自らの帝国理念を具現化する地としてプラハを事実上の首都と位置づけました。神聖ローマ皇帝がプラハに宮廷を構えたのは極めて異例で、ここから帝国の文化政策が発信されることになります。

プラハ大学と宗教改革の予兆

1348年に設立されたプラハ大学は、神聖ローマ帝国内初の大学。以後の宗教改革やフス戦争の舞台にもなり、思想・宗教の中心地としての役割を果たしました。

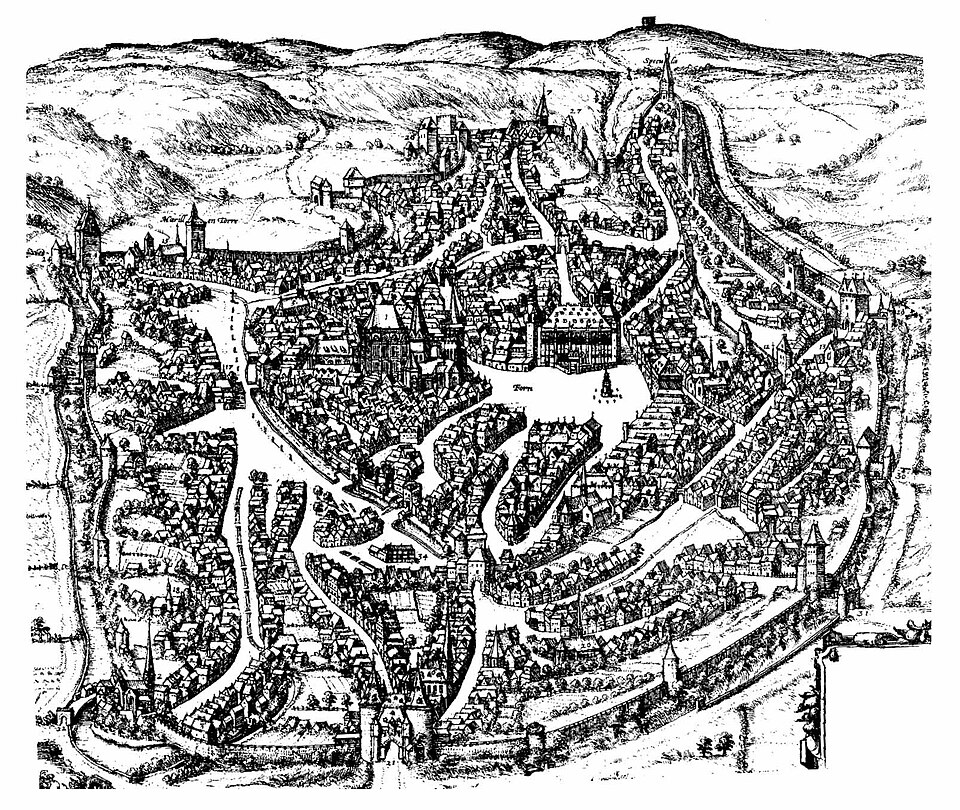

ニュルンベルク:経済と実務の中枢

ニュルンベルク

帝国議会や皇帝の戴冠行列の開催地となり、帝国の法と秩序の象徴的な都市とされた

出典:1493年『ニュルンベルク年代記』の木版画 / Public Domainより

帝国の“お金と物流”の心臓部、それがこの街でした。

帝国議会の開催地

中世後期から近世にかけて、帝国議会(ライヒスターク)が頻繁に開かれたのがニュルンベルク。とくにハプスブルク家の時代には、皇帝が自領(オーストリア)にいながらも帝国の意思決定はニュルンベルクで行われるというパターンが定着します。

手工業・商業・流通のハブ

ニュルンベルクは、金細工や武具などの手工業製品の一大生産地。さらにハンザ同盟とは別の独自ネットワークで南ドイツから東欧まで流通を広げ、帝国随一の経済都市として発展しました。

- アーヘン:皇帝戴冠の地として政治的正当性を象徴する都市だった。

- プラハ:カレル4世の時代に文化と宗教の中心地として栄えた。

- ニュルンベルク:帝国議会や商業活動の拠点として、経済実務の中核を担った。