ウィーン体制移行後に神聖ローマ帝国が復活しなかった理由

ナポレオン戦争が終わり、ヨーロッパに平和が戻った1815年──各国の外交官が一堂に会した「ウィーン会議」で、新しい秩序が構築されていきました。このとき、「神聖ローマ帝国をもう一度復活させよう!」という声があってもおかしくなさそうに思えますよね?

でも実際には、かつて千年近く続いたあの帝国は、ついに再建されることはありませんでした。なぜ復活しなかったのか──その理由を探ると、当時の国際情勢やドイツ世界の変化が見えてくるんです。

今回は、「ウィーン体制のあと神聖ローマ帝国が復活しなかった理由」を、3つの視点からわかりやすくかみ砕いて解説します。

ナショナリズムの時代にそぐわなかった

ウィーン体制期は、まさに「民族の自立」が重視されるようになった時代。そんな空気の中で、あの多民族・多宗教・多言語の帝国は時代遅れと見なされたんです。

ドイツ人の「統一願望」が高まっていた

神聖ローマ帝国は、多様な民族や言語が入り混じる普遍主義的な帝国でした。でも19世紀に入ると、ドイツ語を話す人々のあいだで「民族としての統一国家を作りたい」という意識が強まってきます。

その流れの中では、「ドイツ人以外も含めて包み込もうとする帝国モデル」は、むしろ障害に感じられるようになっていったのです。

ロマン的な理想から現実的な国民国家へ

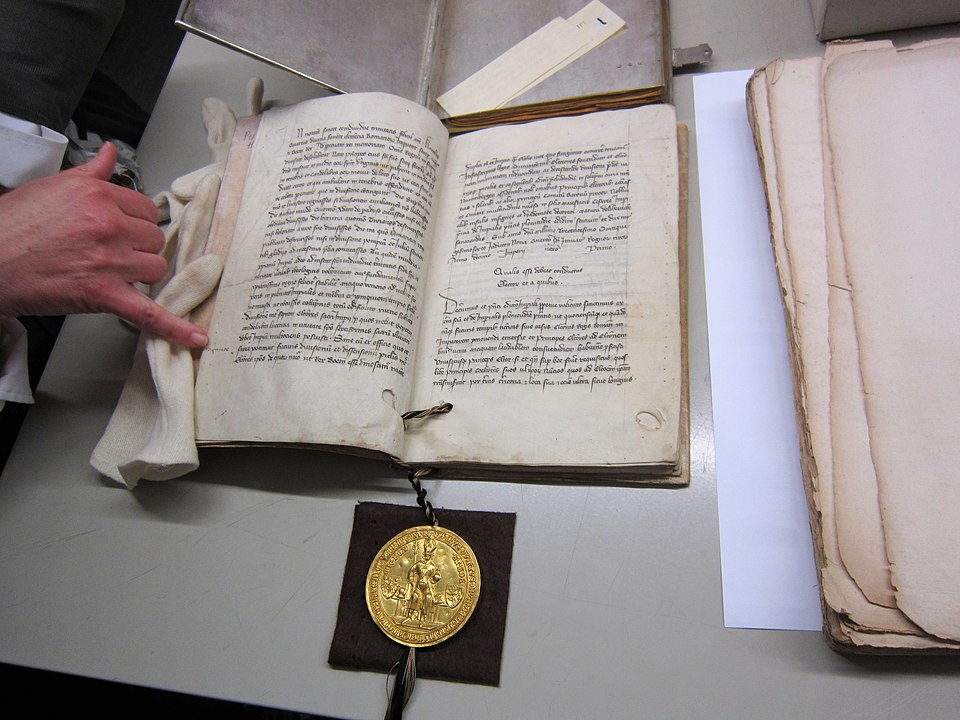

神聖ローマ帝国には「ローマの正統後継者」という壮大な理想がありました。でも、ウィーン体制以降のヨーロッパでは、そうした中世的・象徴的な存在よりも、現実的な政治制度を求める傾向が強まっていったんですね。

つまり「夢の帝国」より「使える国家」が求められる時代だった、というわけです。

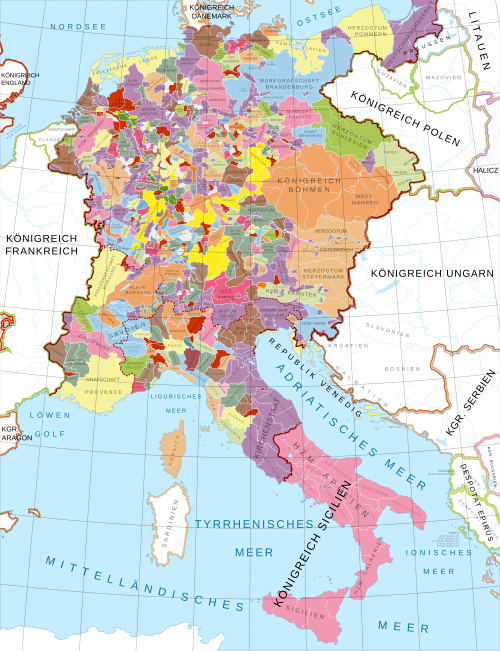

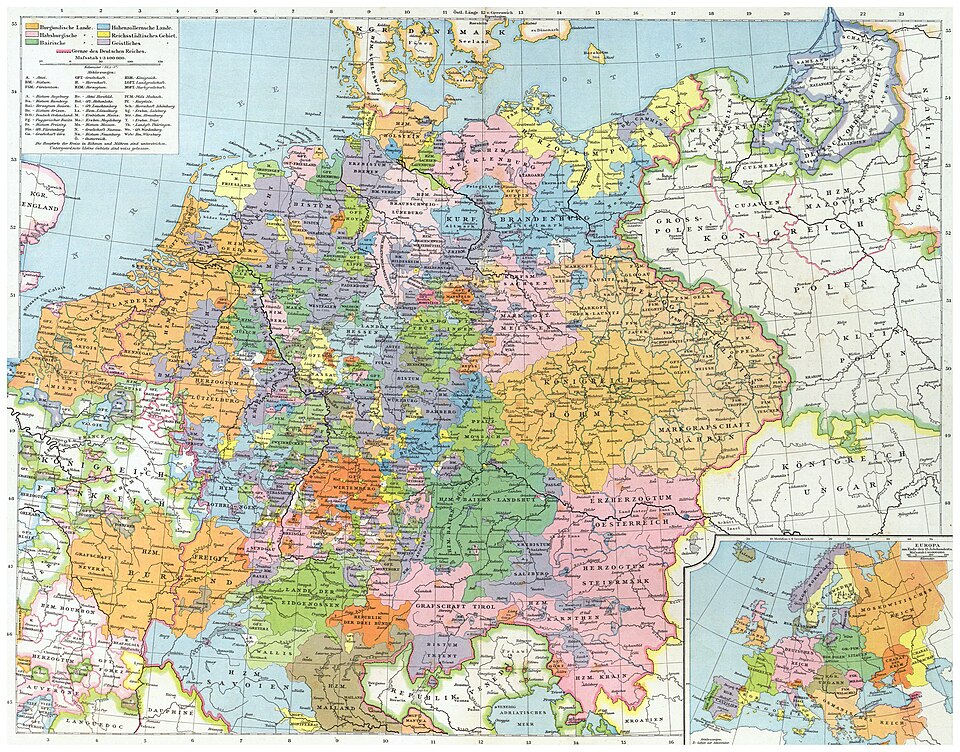

ウィーン会議後のヨーロッパ地図(1815年)

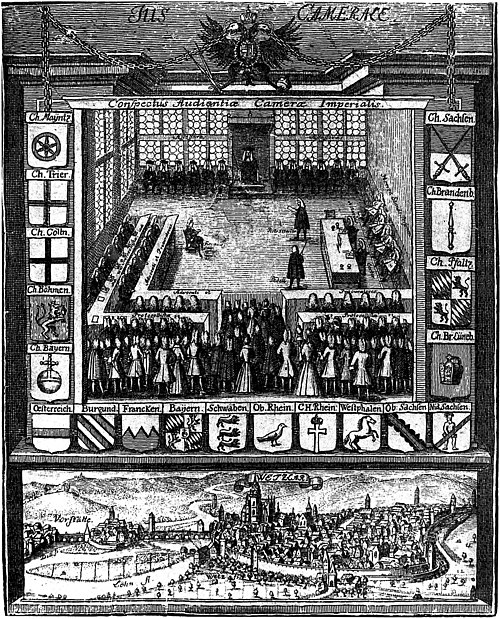

ウィーン会議(1814~1815年)は神聖ローマ帝国の解体後、旧帝国領の秩序を再編し、ドイツ連邦を成立させる転換点となった。

出典:国際貴族委員会および協会 / パブリックドメインより

オーストリアが「代替物」として機能した

フランツ2世は神聖ローマ皇帝をやめたあと、自ら「オーストリア皇帝」として新しい国家の形成に舵を切りました。帝国の代わりに、その実質的中心だったオーストリアが、新たな秩序を作り直していったのです。

フランツ1世としての再スタート

1806年に神聖ローマ帝国が解体された直後、同じ人物がフランツ1世としてオーストリア帝国を創設します。このオーストリア帝国は、ハプスブルク家の支配領域をもとに再編された中央集権型の君主国家。

つまり、神聖ローマ帝国の「中心部分」だけをもっとシンプルに、効率よく再構成した形だったとも言えるでしょう。

多民族国家としての柔軟な構造

新しいオーストリア帝国は、ドイツ人、マジャール人(ハンガリー系)、チェコ人、イタリア人など、多民族をまとめる国家として成立しました。これは、神聖ローマ帝国の頃と構造的には似ていますが、より現実的で効率的な体制に変えられていたんです。

つまり「復活させる必要がないほど、もう似たようなものは作っちゃったよ」という状況だったともいえます。

ドイツ連邦が“後継システム”として設けられた

ウィーン会議では、旧神聖ローマ帝国領のドイツ諸邦を再びゆるやかにまとめる組織──ドイツ連邦が作られました。これがある意味、神聖ローマ帝国の“政治的な代用品”となっていったんです。

ドイツ諸邦の自立を尊重した連合体

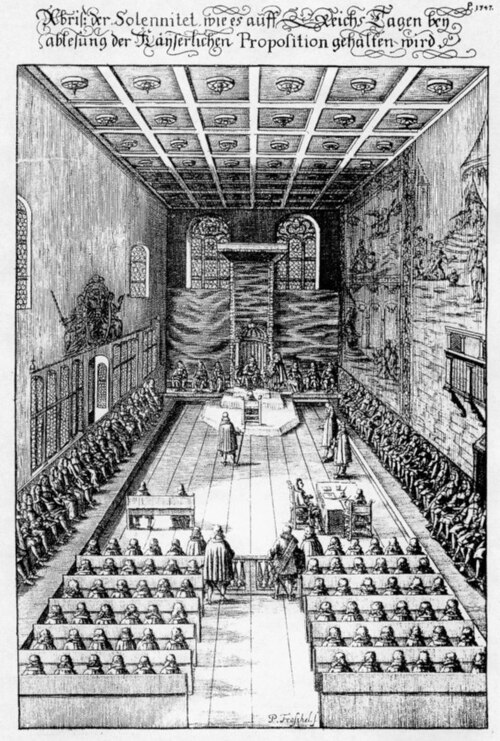

ドイツ連邦は、35の君主国と4つの自由都市からなる分権型の連合体。各国は独立を保ちつつ、ウィーンで開かれる連邦議会で共通の問題を協議するスタイルでした。

これって、まさに神聖ローマ帝国が長年やってきた方式とそっくり。違うのは皇帝がいないことくらいなんです。

オーストリアが主導権を握っていた

ドイツ連邦の議長国はオーストリア。つまり、実質的にはハプスブルク家が引き続き主導権を持っていたので、神聖ローマ帝国がそのまま名前を変えて生き延びたような側面もあるんですね。

ただしここで重要なのは、「あえて神聖ローマ帝国という名前に戻すことはなかった」という点です。もはや象徴的な復活よりも、実利的な運営が重視されていたということなのでしょう。

- ナショナリズムの時代にそぐわなかった:多民族的な帝国よりも民族国家の形成が求められた。

- オーストリア帝国が代替となった:ハプスブルク家は新たな中央集権国家を立ち上げていた。

- ドイツ連邦が後継システムとして機能した:皇帝抜きで、同じような分権型の構造が維持された。