皇帝を支えたのは誰?神聖ローマ帝国の重要な官職とその役割

中世ヨーロッパの大帝国、神聖ローマ帝国──「皇帝がすべてを支配していた」と思いがちですが、実はその裏で帝国を支えていたさまざまな官職の存在も見逃せないんです。

じつは神聖ローマ帝国って、皇帝一人で何もかも仕切るにはあまりにも広くて、あまりにも複雑すぎたんですね。だからこそ、重要な役割を担う“補佐役”たちが必要だったわけです。

この記事では、そんな皇帝を支えた神聖ローマ帝国の主な官職と、それぞれの担っていた仕事をわかりやすくかみ砕いて解説していきます。

選帝侯とその特権

神聖ローマ帝国における最大級の役職が、皇帝を選ぶ権利を持った「選帝侯」たちです。

7人の選帝侯

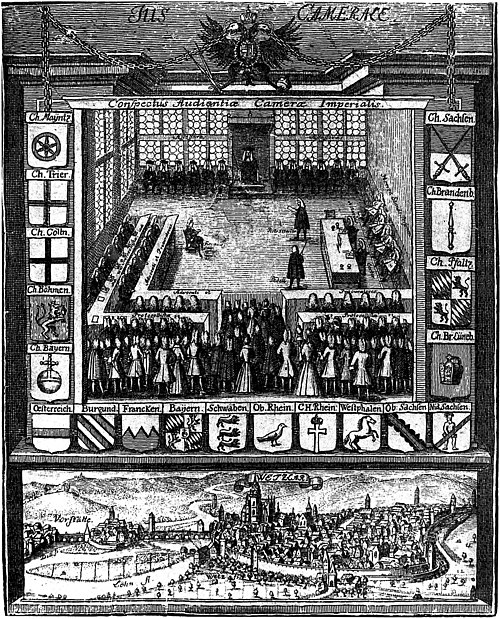

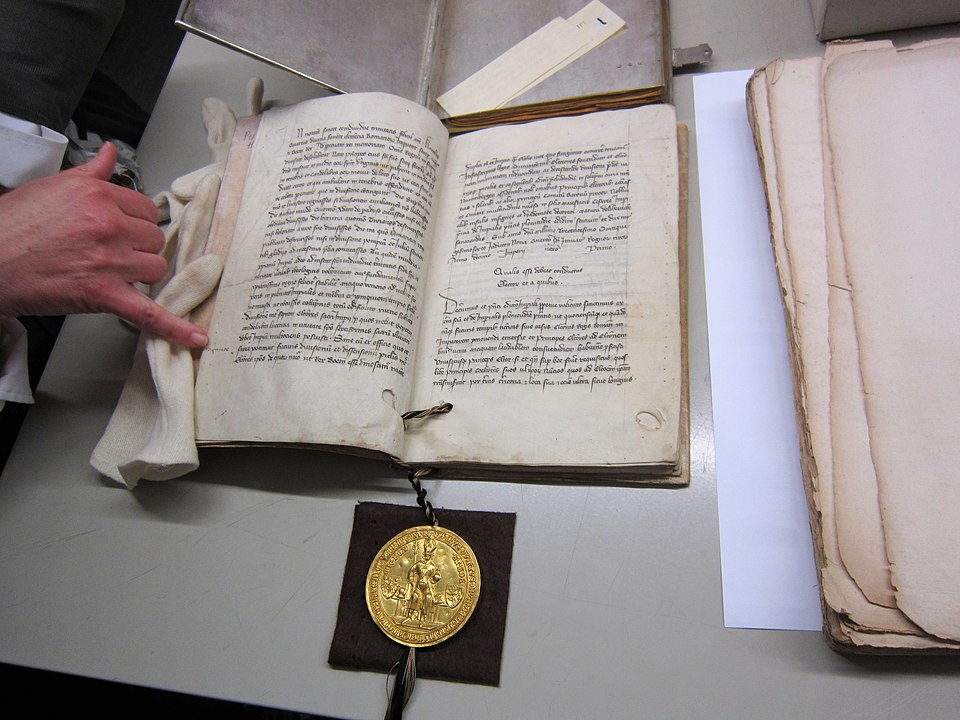

1356年の黄金勅で定められたのが、皇帝選出の権限を持つ7人の選帝侯。構成はこうです:

- マインツ大司教

- トリーア大司教

- ケルン大司教

- ボヘミア王

- ファルツ選帝侯(プファルツ伯)

- ザクセン選帝侯

- ブランデンブルク選帝侯

この7人は単なる地方の有力者じゃなく、帝国運営の中核でもありました。

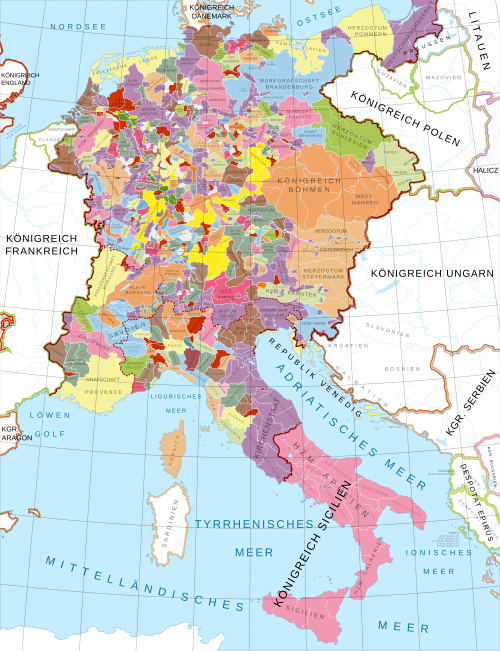

七選帝侯によるハインリヒ7世の選出

7人の神聖ローマ帝国選帝侯たちがハインリヒ 7世をローマ王(後の皇帝)に選出する場面を描いたミニアチュール

出典:Unknown author / Public domainより

儀式と役職の分担

それぞれの選帝侯には、帝国の儀式における担当役職も割り振られていました。

- マインツ大司教:帝国宰相

- トリーア大司教:イタリア宰相

- ケルン大司教:ブルグント宰相

- ボヘミア王:給仕長

- ザクセン公:大元帥

- ブランデンブルク辺境伯:侍従長

- プファルツ伯:宮内長官

もちろん、これは形式的な役割ですが、「誰がどの地域・制度に関わっているか」を象徴的に示す意味があったんですね。

宮廷官職と儀礼の管理

皇帝の宮廷を運営するための「儀礼担当官」たちも、帝国における重要な地位を占めていました。

大法官(カンツラー)

法的な文書の作成と管理を行うのが大法官。神聖ローマ帝国では、この役職を担ったのがマインツ大司教です。つまり聖職者が法務のトップでもあったわけです。

書簡の発行、法律の起草、そして重要文書の承認など、まさに帝国の頭脳として機能していたポジションです。

侍従長・給仕長などの宮廷役職

儀礼的な官職ではありますが、侍従長(Erzmarschall)や給仕長(Erzschenk)といった役職は、戴冠式などの行事では非常に重要でした。形式を通じて、帝国の「序列」や「権威」を見せる役割があったんです。

特にザクセン公が担った大元帥は、軍の指揮権も象徴的に示すポジションで、戦時の統率でも重要視されました。

帝国機関を支えた実務官

帝国議会や法院といった機関には、実務を担当する役職も存在していました。

帝国法院の判事たち

帝国法院(Reichskammergericht)は、帝国内の法的紛争を裁く最高機関。ここで働く判事や書記官たちは、複雑な法体系の中で、公正な裁定を下す役割を担っていました。

とりわけ16世紀以降、帝国が「法による統治」を目指す中で、この法院の機能はどんどん重要になっていきます。

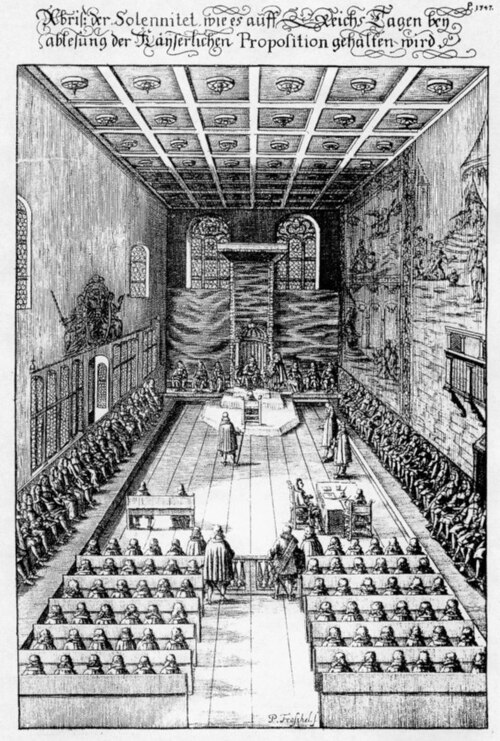

帝国議会の議長役

帝国議会(ライヒスターク)では、議題の進行や調整を担当する官職も設けられていました。マインツ大司教はここでも帝国宰相としての顔を持ち、議会の運営でも指導的役割を果たしていたんです。

地域行政を担った諸侯や都市代表

帝国の運営に不可欠だったのが、地方レベルで政治を担った“現場の官僚”たちです。

領邦君主の地方官

各地の諸侯領では、執政官・裁判官・財務官などが独自に行政を担っていました。彼らは皇帝に任命されたわけではなく、領主の部下として働いていたので、実際の権限も地域に依存していたわけです。

それでも帝国全体の安定のためには、こうした現地官僚の調整も欠かせなかったんですね。

自由都市の市参事会

自由都市では、市長や市参事会といった独自の自治組織が政治を運営。外交交渉や軍備の整備など、かなりの実務を自治体レベルでこなしていたんです。

これらの都市代表は、帝国議会にも参加することができ、「都市の声」を中央に届ける役目も担っていました。

- 選帝侯:皇帝選出や儀礼担当など、象徴的・実務的な役割を兼ねていた。

- 宮廷官職:大法官や侍従長など、皇帝の側近として制度を支えた。

- 帝国機関の職員:法院や議会で法と政策の運営を担った。

- 地方行政の官吏:諸侯や都市の自治体で実際の統治を行っていた。