神聖ローマ帝国を彩った音楽文化の世界

バッハやヘンデルに代表されるバロック音楽の巨匠たち──彼らが生きた舞台のひとつが、あの神聖ローマ帝国でした。でも、神聖ローマの音楽文化って、なにも「教会音楽」や「宮廷音楽」だけじゃないんです。帝国全土には、さまざまな階層と地域に根ざした音楽が広がっていて、その多様性と深みこそが、この“分裂国家”の魅力のひとつでもありました。

この記事では、神聖ローマ帝国で発展した音楽文化の広がりと背景を、「宮廷・教会・民衆」という3つの視点から紹介していきます。

宮廷が育んだ音楽

帝国の各地に存在した小規模な宮廷は、独自の音楽を育てる重要な拠点でした。

君主のステータスとしての音楽

神聖ローマ帝国では、選帝侯や領邦君主たちが競うように宮廷楽団を抱え、優秀な作曲家や演奏家を雇い入れていました。音楽は政治的権威を示す「文化の装置」でもあり、豪華な晩餐会や外交儀礼では欠かせない存在だったのです。

宮廷音楽家の活躍

たとえばゲオルク・フィリップ・テレマン(1681 - 1767)は、神聖ローマ帝国領内のハンブルクで活躍した作曲家で、宗教音楽からオペラ、室内楽まで幅広いジャンルを手がけました。彼のような音楽家が、帝国内の各地を移動しながらキャリアを築いていたのも特徴的です。

ゲオルク・フィリップ・テレマン(1750年肖像)

ドイツ(神聖ローマ帝国)のバロック作曲家で、J.S.バッハやヘンデルとも交流があった

出典:Valentin Daniel Preisler/after Ludwig Michael Schneider/パブリックドメイン(Public Domain Mark 1.0)より

教会が支えた音楽

神聖ローマ帝国では、音楽と信仰は切っても切り離せない関係にありました。

ルター派とカトリックの二重構造

宗教改革以後、神聖ローマ帝国にはプロテスタントとカトリックが並立し、それぞれ異なる音楽文化を発展させました。ルター派ではコラール(賛美歌)が重視され、会衆が歌うことを前提にした参加型音楽が育まれます。

一方でカトリック教会では、伝統的なグレゴリオ聖歌や多声音楽が重んじられ、修道院や司教座聖堂では高水準の音楽活動が維持されていました。

教会音楽と教育

教会はまた、音楽教育の場でもありました。ラテン学校や聖歌隊は、子供たちに楽譜の読み書きや演奏技術を教える場として機能し、多くの音楽家がここから巣立っていったのです。

民衆の中に根づいた音楽

上流階級だけでなく、農村や都市の人々のあいだにも、音楽は日々の暮らしの一部として深く根づいていました。

民謡と踊り

村の収穫祭や祝祭日には民謡や踊り歌が演奏され、リュートやフィドル(擦弦楽器)といった素朴な楽器で奏でられる音楽が、生活のリズムを彩っていました。リズム感重視の踊りと、物語を語るようなバラッドは、世代を超えて受け継がれていきます。

都市の音楽ギルド

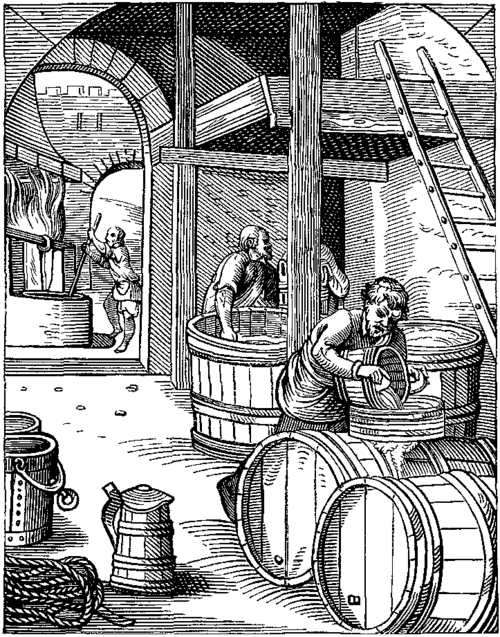

大都市には、音楽家ギルドが形成され、婚礼や葬儀、都市祭などでプロの世俗音楽家たちが活躍していました。ハープやシャルマイ(ダブルリード楽器)、タンバリンなど、演奏スタイルも多様で、民俗色豊かな音楽が広まっていたんです。

印刷と音楽出版

15世紀後半には活版印刷の技術が登場し、帝国では早くから楽譜印刷が盛んになりました。これにより、音楽が貴族や教会だけのものではなく、中間層の市民にも広まるようになっていったのです。

- 宮廷音楽は君主の権威を示す文化装置として発展した

- 教会音楽は信仰と教育を支える核として重要な役割を果たした

- 民衆も祭や日常の中で音楽を育んだ(リュートやフィドルの響きが村に溢れていた)

- 印刷技術が音楽の普及を加速させた(プロから市民層へ音楽文化が浸透した)