神聖ローマ帝国が「弱いけど強い国」といえる理由

中世から近世にかけて、ヨーロッパに存在した神聖ローマ帝国。この国のことを一言で表すなら、まさに「弱いけど強い」。えっ、どっちなの?と思いますよね。でも実際この帝国、皇帝の権力はびっくりするほど弱いのに、なぜか1000年近くも生き延びて、多くの戦争や宗教改革、国際情勢の荒波をくぐり抜けてきたんです。いったいどういうことなのでしょうか?

この記事では、神聖ローマ帝国が「弱いのに強い」と評される理由を、構造と仕組みの視点からわかりやすくかみ砕いて解説していきます。

皇帝の権力が弱かった

まずは「弱さ」の面から。神聖ローマ皇帝といっても、全土を指導する絶対君主という感じではありませんでした。

中央集権が進まなかった

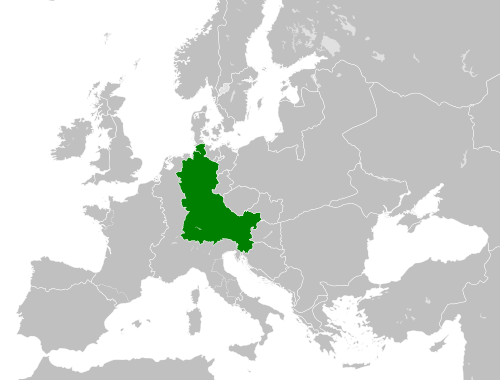

神聖ローマ帝国は、数百の領邦国家によって構成されていました。それぞれが独自の法律・軍隊・税制度を持ち、皇帝が干渉できる範囲は極めて限定的。たとえばある領邦が戦争を始めても、皇帝が口出しできないこともザラにあったんです。

選挙で選ばれる立場だった

皇帝は世襲ではなく選帝侯による選挙制で決められました。この仕組みでは、皇帝になるには諸侯たちの支持が絶対条件。そのため就任前からさまざまな譲歩や取り引きをせざるを得ず、皇帝になってもあちこちに気を遣う“板挟み状態”だったんですね。

七選帝侯によるハインリヒ7世の選出

7人の神聖ローマ帝国選帝侯たちがハインリヒ 7世をローマ王(後の皇帝)に選出する場面を描いたミニアチュール

出典:Unknown author / Public domainより

全体としての耐久力は高かった

ところがどっこい──そのバラバラな構造が、逆にこの帝国の「強さ」につながっていたというのです。

多様性による柔軟性

神聖ローマ帝国には、ドイツ系の諸侯、イタリアの都市、スラヴ系の地域、さらには教会領など、異なる文化・宗教・経済基盤を持つ地域が混在していました。一部で混乱が起きても、他の地域が無事なら帝国全体としては持ちこたえる──そんな「分散型の強さ」があったんです。

他国が手を出しづらかった

さらに、あまりにもバラバラすぎる構造のおかげで、外部の大国が侵略しようとしても「どこを攻めればいいのか分からない」という状態に。たとえばフランスやオスマン帝国が攻め込んできたときも、一部地域が抵抗し、他は中立、また別の地域は外交交渉──そんな対応が取れたため、帝国はすぐには崩壊しなかったんですね。

精神的・文化的な影響力が強かった

物理的な力ではなく、“見えない力”でも帝国は存在感を放っていました。

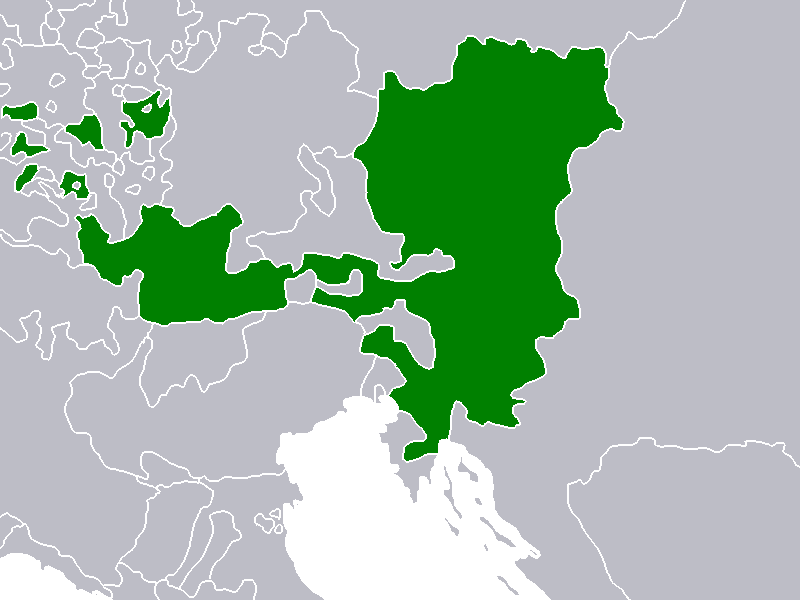

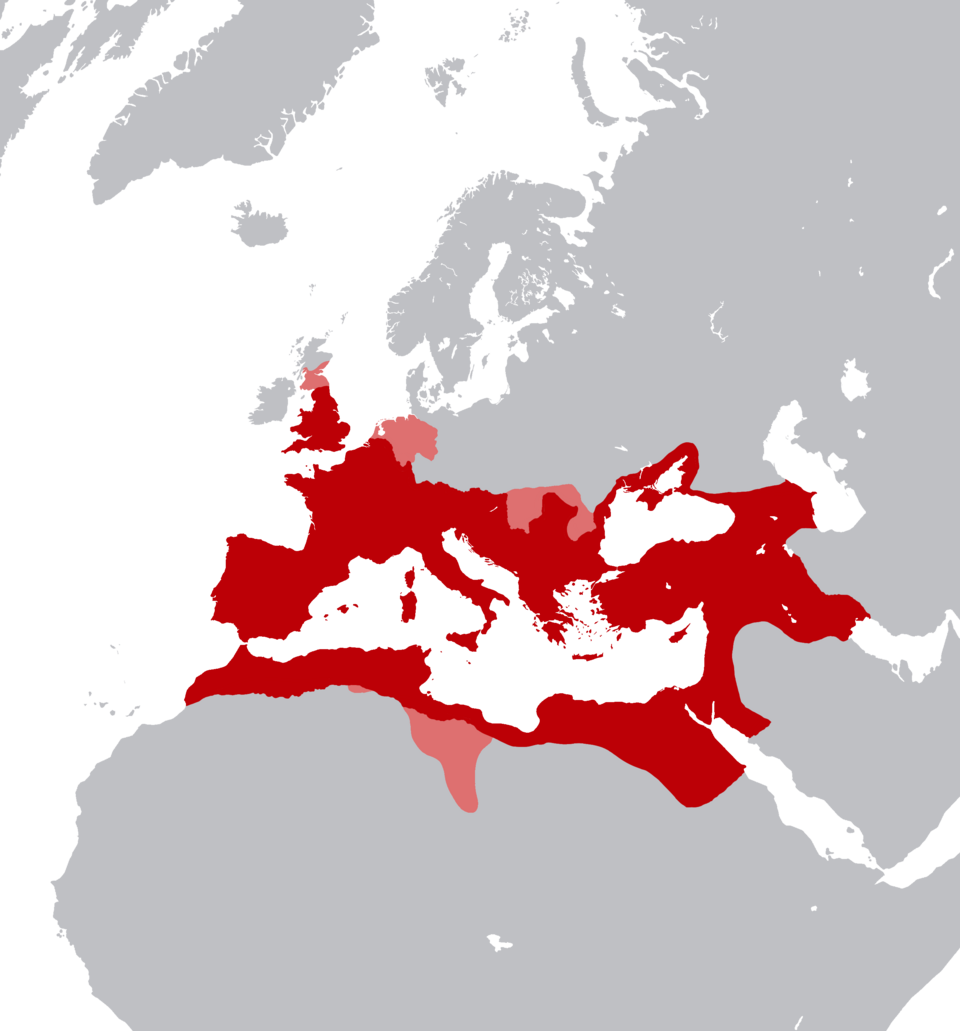

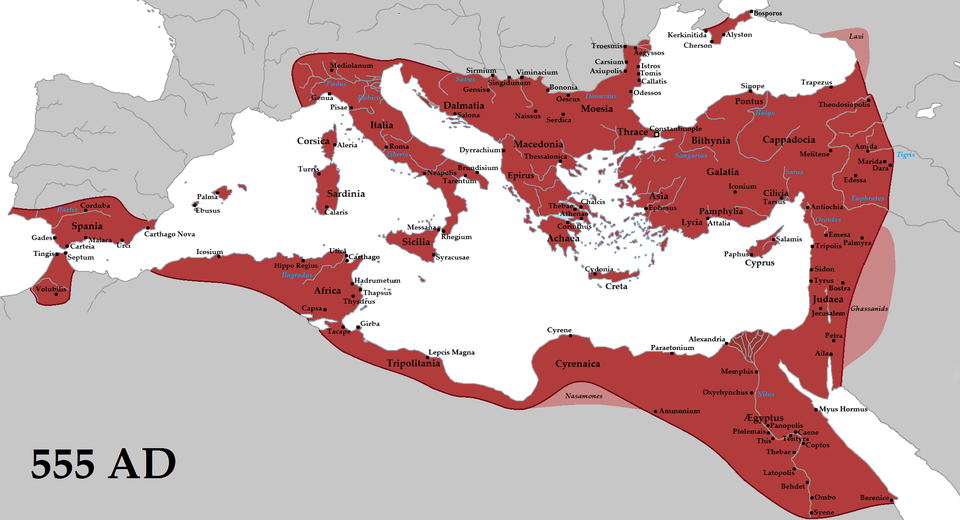

「ローマの後継」を名乗った権威

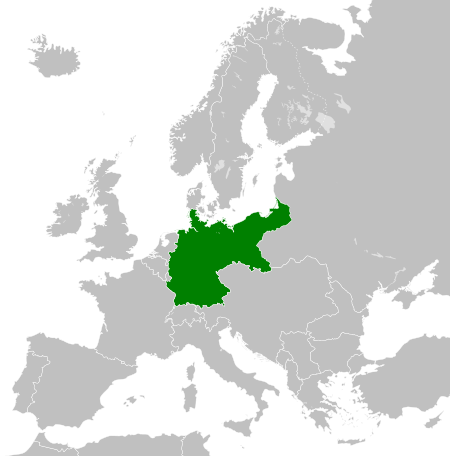

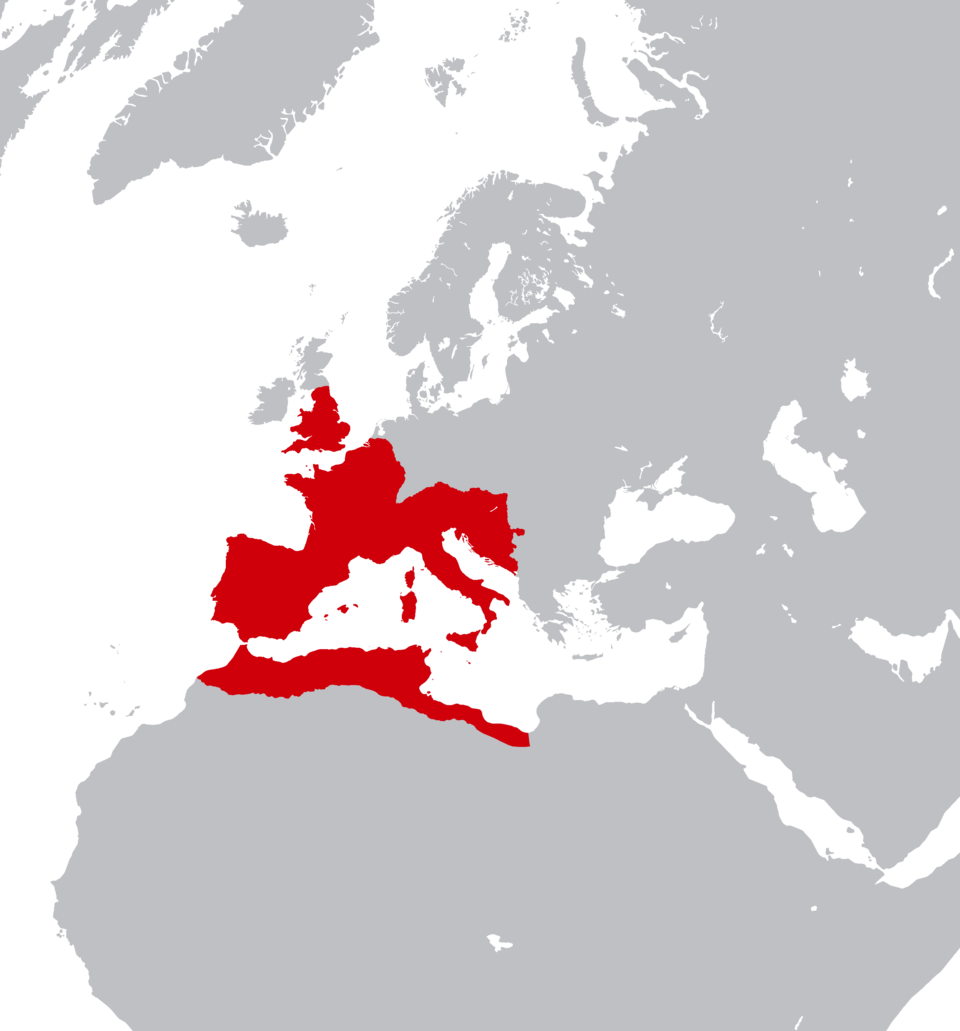

神聖ローマ帝国は、962年にオットー1世が皇帝として戴冠されて以来、「古代ローマ帝国の正統な後継者」を自称していました。このローマの名を継ぐというイメージ戦略が、ヨーロッパ中に「この帝国=正当な権力」という認識を広めることにつながったんです。

宗教と文化の中心地だった

プラハ大学やウィーン大学など、帝国内には多くの教育機関があり、ルネサンスや宗教改革の拠点にもなりました。また皇帝はローマ教皇と並んでキリスト教世界の守護者という位置づけを担い、信仰と学問の象徴としての影響力を保ち続けたのです。

- 皇帝の権力が弱かった:選挙制と分権体制により、統率力が限定的だった。

- 多様性と分散構造に強みがあった:柔軟性と局地対応力によって、長期存続が可能だった。

- 精神的・文化的な影響力が強かった:「ローマの後継」という象徴性で国際社会に存在感を示した。