神聖ローマ帝国を構成する「領邦数」の変遷

神聖ローマ帝国といえば、「とにかくバラバラな国だった」という印象を持っている人も多いと思います。でも実際どれくらいの“国の数”があったのかって、気になりませんか? それこそ数十? それとも百くらい?

答えは、時期によっては何百、時には1000を超えるレベル。まさに“諸侯・都市・騎士団のデパート状態”だったんです。

この記事では、神聖ローマ帝国を構成していた領邦(Reichsstände)の数がどう変遷していったのか、その時代ごとの背景とともにわかりやすく整理していきます。

中世初期:10~20程度

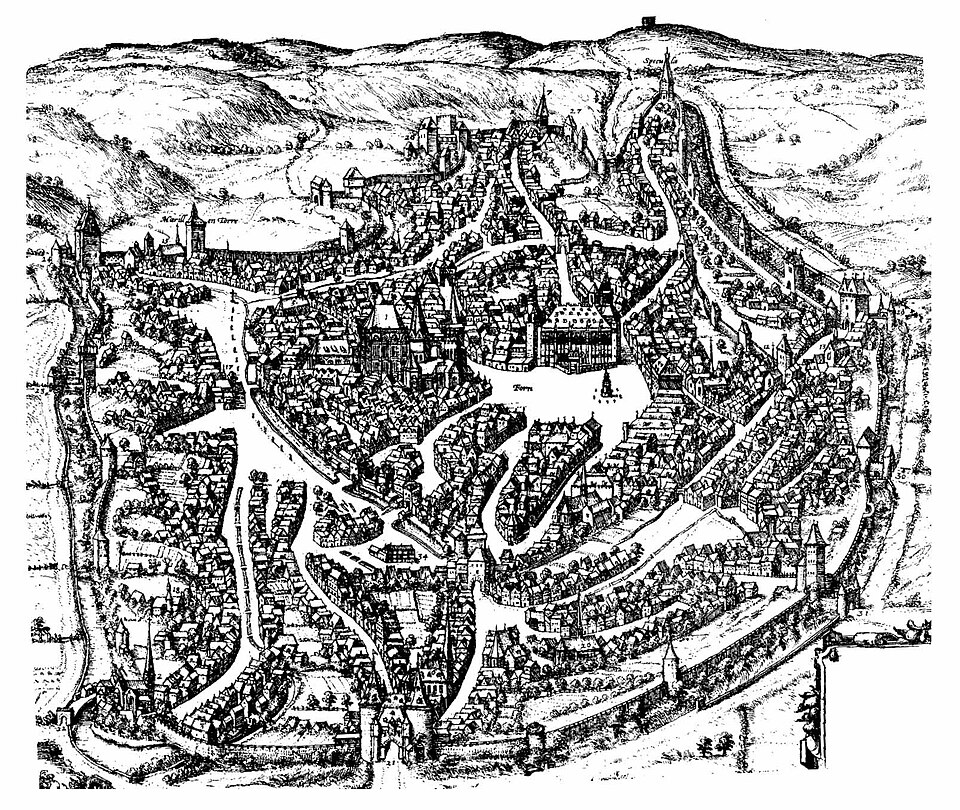

10世紀頃の神聖ローマ帝国の地図

まだ数十の大規模な公国や司教領を中心とした構造で、領邦の数は後世よりはるかに少なかった

出典:Putzger Historischen Weltatlas von 1905 / Public Domainより

神聖ローマ帝国も、成立当初は、そこまでバラけていたわけじゃありません。

10世紀〜11世紀は大公国中心

オットー1世の時代(10世紀)には、ザクセン・バイエルン・シュヴァーベン・フランケンなど、いくつかの「部族公国」を柱とした構成でした。この時点では領邦の数はせいぜい10~20程度と、まだ帝国としての骨組みがしっかりしていたんです。

皇帝の権威が比較的強かった

この頃は皇帝による封土の授与も機能しており、中央からの支配力が一定程度あったため、領邦の分裂はまだ進んでいませんでした。

中世後期〜ルネサンス期:300〜400に爆増

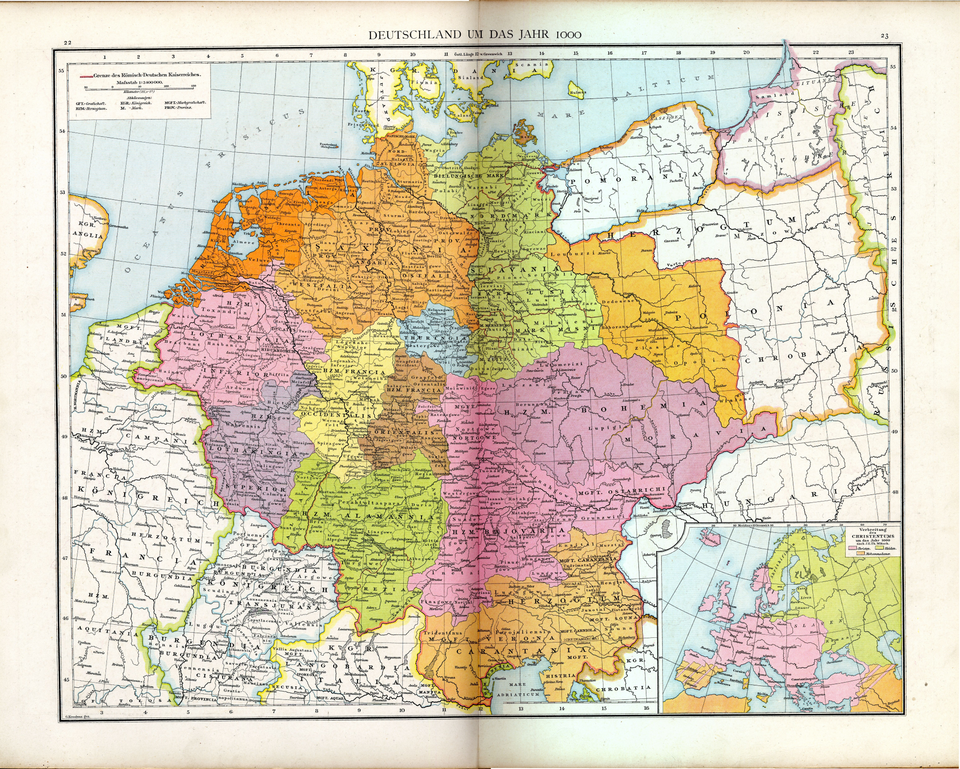

シュタウファー朝時代(1138~1254年)の神聖ローマ帝国の地図

シュタウファー朝時代には領邦の分立が進み、数百におよぶ小規模な世俗・聖職領邦が乱立する分権国家へと変貌していった

出典:Alphathon(著者)/ Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International より

13世紀以降、領邦の“細分化”が一気に進んでいきました。

大空位時代と封建の加速

1254年から1273年まで続いた大空位時代(皇帝不在期)に、皇帝の支配力が一気に低下。これをきっかけに、大諸侯たちが自分の領地を分割相続させたり、都市に特権を与えたりするようになり、帝国内の構成単位がどんどん細かくなっていきました。

帝国都市や騎士領の独立

とくに自由都市や帝国直属騎士団領など、地方の自立勢力が“帝国直轄”の地位を獲得することで、16世紀には領邦の数が300〜400に達する状態に。この頃がいわゆる“多頭政治の帝国”と化した時期ですね。

近世以降:名簿は1000超え

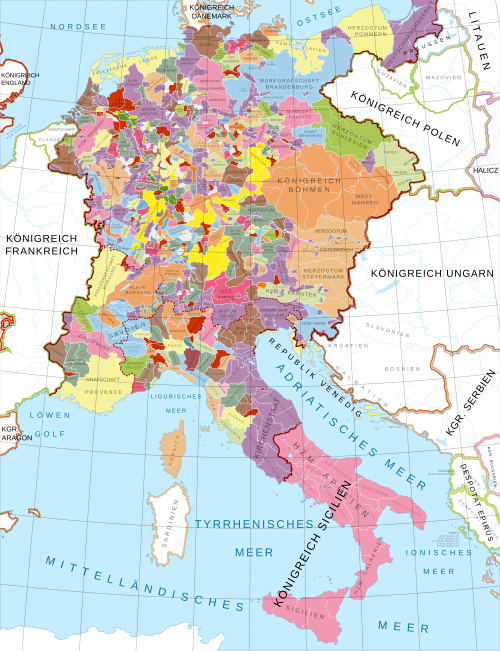

16世紀前半の神聖ローマ帝国の地図

16世紀前半の神聖ローマ帝国は約300の領邦から成り、帝国の統治効率を高めるために10の帝国管区(Reichskreise)が編成されていた

出典:User:Silverhelm(著者) / Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic licenseより

制度として整理されたのに、かえってバラバラ感が強くなっていくという不思議な流れが起こります。

帝国等族表の整備

帝国の軍役や税負担を決めるための「帝国等族表(Reichsmatrikel)」が整備され、そこに“構成単位”として名を連ねたのが1000前後。ただしこれは実際の独立国家というよりは、修道院、伯爵家、騎士団、都市などの名義が細かくカウントされた結果です。

三十年戦争後は制度的分裂が確定

1648年のヴェストファーレン条約では、各領邦に外交権と宗教選択権が正式に認められ、統一国家としての性格は完全に失われました。以降、帝国は“数百の国家の寄せ集め”として制度化されたといっても過言ではありません。

- 成立初期は10~20程度の大公国で構成:まだ中央集権的な要素が残っていた。

- 13〜16世紀にかけて急増し300~400に:都市や騎士団の自立で構成単位が激増。

- 近世には“名目上”1000超えの状態に:帝国等族表による細分化が決定打となった。