パンとビールの国の原型─神聖ローマ帝国における食文化の魅力

中世から近世にかけて栄えた神聖ローマ帝国──と聞くと、どうしても「政治」「宗教」「戦争」みたいな堅いイメージが先行しがち。でも実はこの帝国、現代ドイツの“食のルーツ”ともいえる豊かな食文化を育んだ場所でもあるんです。

特にパンとビール。今のドイツを代表するこの二つの食べ物は、すでに帝国時代から人々の食卓にしっかりと根づいていました。今回はそんな神聖ローマ帝国の食の世界を、「主食」「飲み物」「食卓の風景」という3つの切り口でのぞいてみましょう。

主食はやっぱりパンだった

お米文化の日本とは違い、ヨーロッパの主食といえばやっぱりパン。神聖ローマ帝国でもそれは同じでしたが、そのバリエーションは実に多彩でした。

ライ麦パンが定番

小麦は高級品だったため、民衆のあいだではライ麦を使った酸味のある黒パンが主流でした。保存性も高く、噛みごたえがあるため、農民や兵士のスタミナ源として重宝されていたのです。

都市部ではパン屋が台頭

都市ではパン職人ギルドが力を持ち、品質や価格の管理までしていました。地域によってレシピが異なり、バイエルン風、ライン川流域風など地元パン文化がしっかり育っていたのも神聖ローマ帝国らしいところです。

宗教行事とパン

パンはただの食料ではなく、宗教的シンボルでもありました。キリスト教の聖餐ではパン=キリストの肉体とされ、教会でも特別に焼かれることがありました。

飲み物といえばビールだった

ワイン文化のフランスに対して、神聖ローマ帝国の民衆が圧倒的に愛したのはビールでした。

ビールは“飲むパン”

古くは水より安全とされていたビール。アルコール度数は今より低く、栄養価の高い発酵飲料として広く親しまれていました。特に農民や労働者にとっては、食事の一部ともいえる存在だったのです。

修道院がビール文化をリード

帝国各地の修道院では、独自のレシピでビールが造られ、品質も安定していました。これがのちにバイエルンビールなどへと発展し、現在のビール大国・ドイツの原型を築くことになります。

ビール純粋令の登場

1516年、バイエルン公国で「ビール純粋令」が発布。原料を水・麦芽・ホップのみに限定するこの法律は、ビールの品質と信頼性を守る画期的な取り組みとして、のちに帝国内に波及していきました。

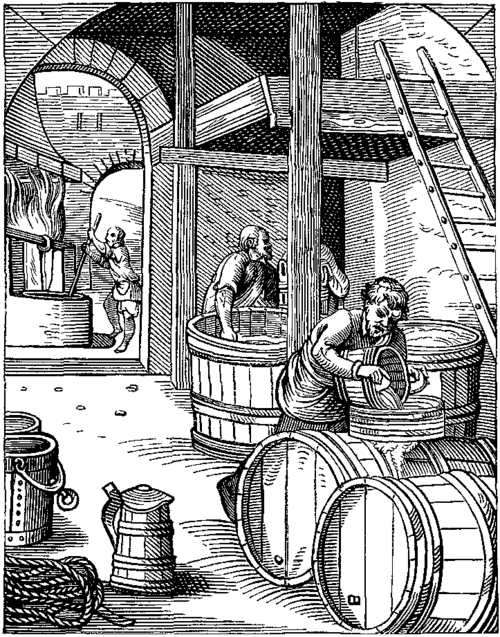

16世紀ドイツビールの醸造風景

16世紀の神聖ローマ帝国では各地でビール醸造が盛んになり、とくに1516年のバイエルン純粋令がビール文化の基礎を築いた。

出典:Jost Ammanによる木版画/Public Domain Mark 1.0より

日常と祭の食卓

神聖ローマ帝国の民衆は、決して毎日ごちそうを食べていたわけではありません。でも、日々の暮らしにはそれなりの“味わい”があったのです。

農民の質素な食事

普段の食事は、黒パン、豆、塩漬け肉、キャベツといった保存食が中心。たまに卵や乳製品が加わればごちそうでした。もちろん調味料も乏しく、味のアクセントは酢やハーブに頼ることが多かったです。

都市中産層の贅沢

商人やギルド職人などの中産階級は、肉や魚、果物、ワインといった高級食材にも手が届くように。中世後期にはコショウなどの香辛料も流通し、都市生活者の食卓はだいぶ華やかになっていきました。

祝祭日のごちそう

キリスト教の暦に合わせた祝祭日には、豚の丸焼きやパイ、蜂蜜菓子などが振る舞われることも。農民もこの日ばかりはパンを白く焼いたり、酒を多めに用意したりと、非日常の味を楽しんでいたんですね。

- ライ麦パンとビールが食文化の基盤:質素ながらも栄養価が高く、広く親しまれていた。

- 修道院が食の技術革新の場となった:とくにビール造りでは中心的な役割を果たした。

- 宗教暦とともにある食卓:日常と非日常が、季節と信仰に応じて色を変えていた。