皇帝の命令が届かない?神聖ローマ帝国を形作った主な構成国

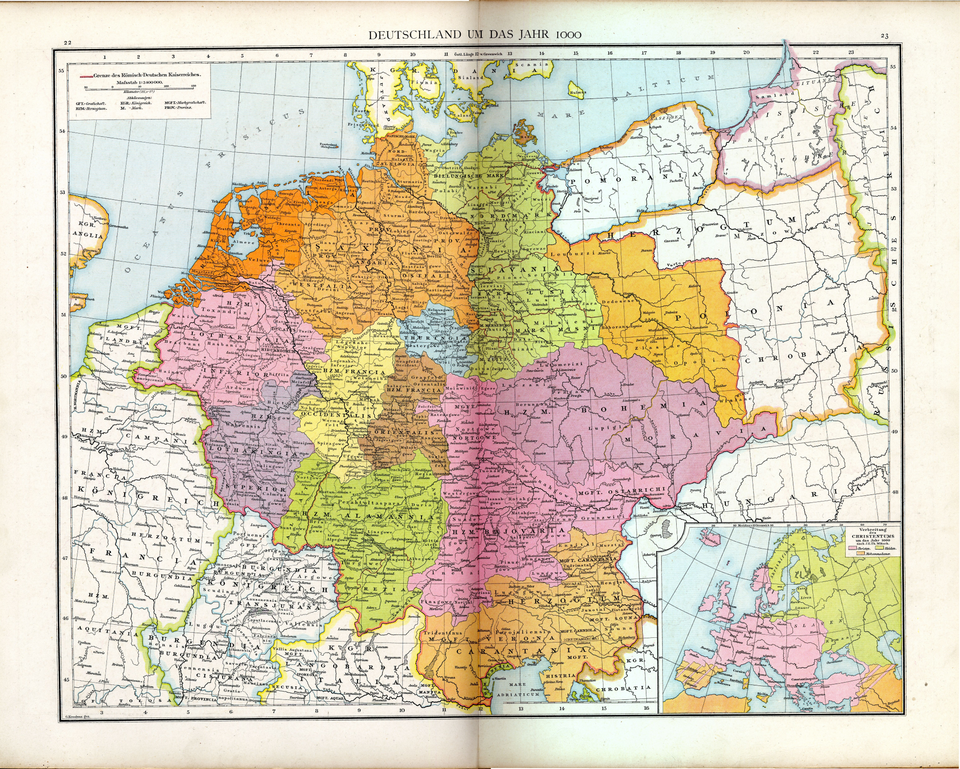

神聖ローマ帝国と聞くと、なんとなく一人の皇帝がズバッと全体を支配していたようなイメージを持つかもしれません。でも実際はまったくの逆!皇帝が「これやって」と言っても、「うちはうちでやりますんで」とスルーされるような“分裂したモザイク国家”だったんです。

じゃあ、そんな神聖ローマ帝国はどんな“ピース”でできていたのか?今回はドイツ系・スラヴ系・イタリア系という3つの地域にわけて、主な構成国(領邦)たちを紹介していきます。

ドイツ系地域の構成国

神聖ローマ帝国の中核を担っていた、最も影響力の大きい地域です。中世から近世にかけて、これらの構成国はそれぞれ独立した統治体を持ち、時に協力し、時に対立しながら帝国の運命を左右していきました。

バイエルン公国

バイエルン選帝侯旗

青白ロゼンジと金獅子を描いた、1623‑1806年の選帝侯バイエルン旗

出典:Sir Iain(権利者) / Public domain

南ドイツの有力な大公国。中世初期から存在し、のちには選帝侯にもなる重要ポジション。皇帝と対立する場面も多く、独自の軍事力と外交力を誇っていました。

とくに16世紀以降は、ヴィッテルスバッハ家が支配するカトリックの拠点として、宗教戦争の時代に強い存在感を発揮します。三十年戦争でもバイエルンは皇帝派として参戦し、皇帝から「選帝侯」の称号を与えられる見返りに大きな軍事的支援を行いました。

また、バイエルンの領域は文化的にも豊かで、ミュンヘンを中心にルネサンスやバロック様式の建築が発展。美術・学問・修道院文化も盛んでした。

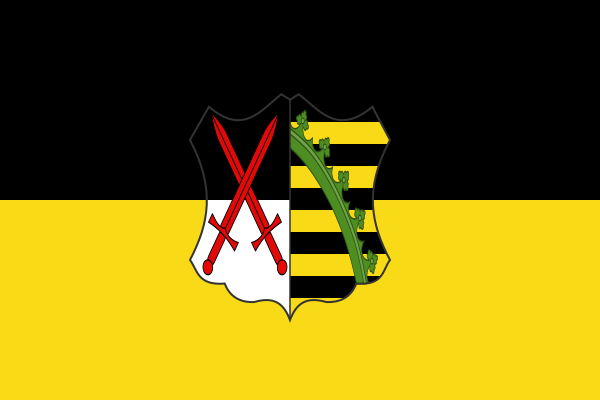

ザクセン選帝侯領

ザクセン選帝侯領の旗

黒と黄の横二色旗に、盾形の紋章が中央に配置されている

出典:Sir Iain(権利者) / Own work / Public domain

神聖ローマ帝国で皇帝を選ぶ「選帝侯」のひとつ。宗教改革の舞台にもなったこの地域は、ルターを保護したフリードリヒ賢公など、宗教的にも政治的にも強い存在感を放っていました。

その後もザクセンはプロテスタント諸侯の筆頭として、帝国内外に大きな影響力を持ちます。帝国内での信仰の自由を主張し、しばしば皇帝と緊張関係に立たされることも。

さらに18世紀にはポーランド王位を兼ねることになり、ザクセン=ポーランド同君連合という複雑な外交関係が生まれました。これは帝国内の政治バランスに新たな波紋を投げかけた重要な出来事です。

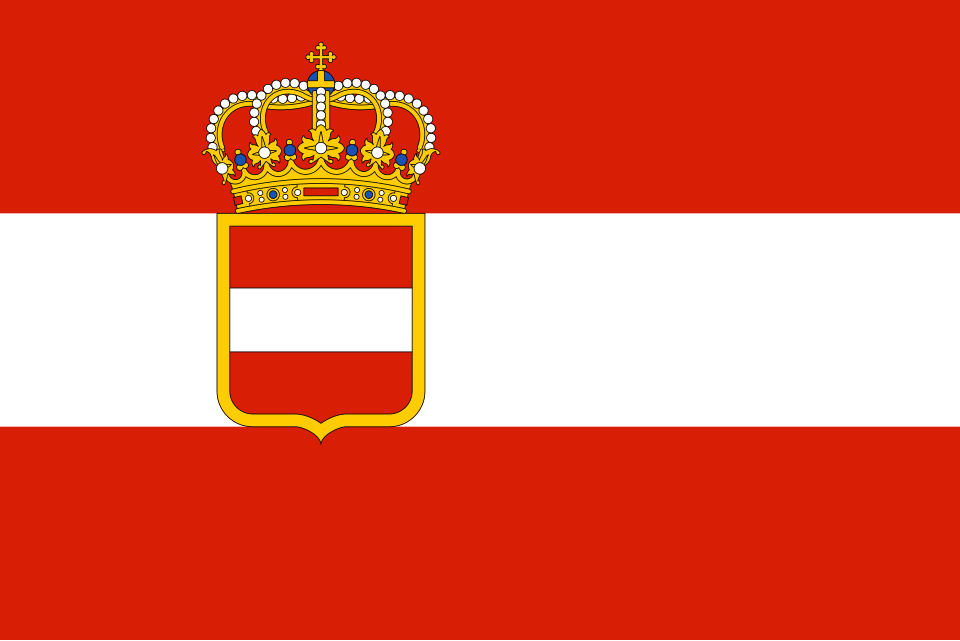

オーストリア大公国

オーストリア大公国の旗

赤-白-赤の横三分割が特徴で、ハプスブルク家の象徴でもあった

出典:Lorin sdq(権利者) / Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

ハプスブルク家の根拠地であり、のちに皇帝位をほぼ独占するようになる大国。神聖ローマ帝国後期の“事実上の主”とも言える存在でした。

オーストリアは13世紀後半からハプスブルク家の支配下に入り、やがて「オーストリアの家」が皇帝位を事実上世襲する時代が訪れます。特に16世紀以降、ハプスブルク家はスペインとの二重帝国を形成し、ヨーロッパ最大級の権力を手にすることに。

帝国内ではその圧倒的な地位を活かして、周辺諸侯に対して積極的に介入し、ときには反発も招きました。こうした中央集権的な動きに対し、帝国議会では「皇帝の専制化」にブレーキをかけようとする声もあがります。

さらに、ウィーンを拠点とするこの地域は、東方に対するキリスト教世界の防衛線でもあり、オスマン帝国との戦争でも重要な役割を果たしました。これによって「神聖ローマ皇帝=キリスト教世界の守護者」という観念が強化されていったのです。

バイエルン、ザクセン、オーストリアといった「大国」以外にも、神聖ローマ帝国内には数百の小領邦が存在していました。たとえば、ニュルンベルクやアウクスブルクといった自由都市は商業の要所として栄え、経済面で帝国を支えました。また、ブランデンブルク辺境伯領(のちのプロイセン)も17世紀以降に台頭し、帝国の新たな中心地のひとつとなっていきます。このような多様な領邦が複雑に絡み合う構造こそが、神聖ローマ帝国の最大の特徴でもあり、同時にその限界でもあったのです。

スラヴ系地域の構成国

東方の境界線に位置する、スラヴ文化を背景に持つ領邦たちです。これらの地域は民族的・言語的にドイツ系とは異なるルーツを持ちつつも、神聖ローマ帝国の中で重要な役割を果たしてきました。

ボヘミア王国

ボヘミア王国の旗

白と赤の水平二色旗で、王の銀獅子(赤地)の紋章由来の伝統的旗

出典:Wikimedia Commons / Public domain

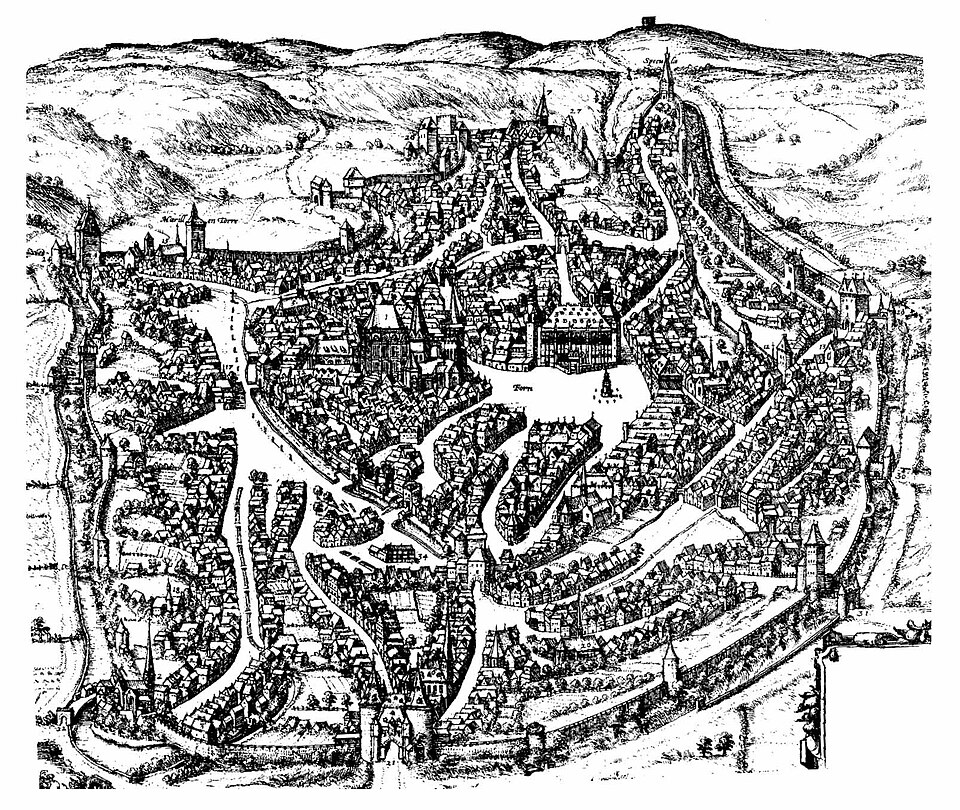

現在のチェコにあたる地域で、選帝侯の一員でもあります。首都プラハは神聖ローマ帝国の文化・政治の中心地のひとつで、カレル4世(1316 - 1378)の治世には皇帝の居所にもなりました。

カレル4世は神聖ローマ皇帝であると同時にボヘミア王でもあり、プラハ大学(カレル大学)を創設したことで学術と文化の拠点としてプラハを発展させました。彼の治世下ではプラハが「帝国の第二の首都」とまで呼ばれ、多くの建築や制度が整備されることになります。

また、ボヘミアは宗教改革にも深く関与しており、15世紀のフス戦争では帝国と対立する動きを見せ、帝国秩序に大きな揺さぶりをかけました。

シュレージエン(シレジア)

上シレジア(シュレージエン)の旗

白と金の水平二色旗で、近代シレジア地方の象徴として用いられたが、中世の黒鷲紋章旗とは異なる、後年の地域的アイデンティティを表すデザイン

出典:Andrew J.Kurbiko(権利者) / Public Domain Dedication

現在のポーランド南西部にあたる地域。時代によってポーランド・ボヘミア・ハプスブルクと支配者が入れ替わる複雑な歴史を持ちながらも、帝国内で重要な鉱業地帯として知られていました。

とくに銀や鉛、鉄などの鉱山資源が豊富で、15世紀から17世紀にかけては帝国内でも屈指の鉱業拠点となります。都市ではドイツ系移民とスラヴ系住民が混在し、独特な多文化社会が形成されていました。

後にプロイセンとの争奪戦(シュレージエン戦争)によって歴史的にも激しい争いの舞台となった地域ですが、その経済的・地政学的重要性はすでに神聖ローマ帝国時代から際立っていたのです。

カルニオラ(クラニ)

カルニオラ公国の旗

白‑青‑赤の水平三色旗、中央に白盾に載る青い鷲を配したデザイン

出典:Wikimedia Commons / Public domain (flag colors) and CC0 military banner

現在のスロヴェニアの一部にあたる地域。ハプスブルク領に組み込まれて以降は、帝国南東部の防衛線を担う要地として扱われました。

この地域は、オスマン帝国の侵攻が現実の脅威となっていた時代、軍事境界地帯の一角として整備され、騎士修道会や辺境伯による統治が進められました。また、山岳地帯の交通路としても戦略的に重視され、アルプス越えの軍隊や交易隊が通るルートに位置しています。

地元のスラヴ系住民とドイツ系貴族や行政官が共存する社会構造も、この地域特有の多民族的な帝国構造を象徴するものといえるでしょう。

イタリア系地域の構成国

かつては“ローマ”の名前にふさわしい地域でしたが、実態はかなり限定的な支配にとどまりました。地理的には帝国の南端に位置し、皇帝の権威を象徴的に体現しながらも、現実の統治にはつねに課題がつきまといました。

ロンバルディア地方

ロンバルディア同盟の旗

同盟の盟主たるミラノの「白地に赤十字」の旗がそのまま使われた

出典:Zscout370(著者)/Wikimedia Commons / Public domain

北イタリアの富裕都市群(ミラノ・パヴィアなど)が集まる地域。神聖ローマ皇帝は何度もこの地を直接支配しようと遠征しましたが、都市同盟の抵抗が強く、長期的な実効支配は困難でした。

とくに12~13世紀にはロンバルディア同盟が結成され、フリードリヒ1世バルバロッサやフリードリヒ2世の遠征と激しく衝突。レニャーノの戦いやその他の戦役では、皇帝軍が敗北を喫する場面も多く、名目上の宗主権と実質的な都市自治のあいだで、帝国の限界が露呈しました。

にもかかわらず、この地域は帝国にとって経済的に非常に重要で、アルプス以南の交易ルートや金融・織物産業の中枢として、ドイツ系諸侯もたびたび関与しようと試みていました。

トスカーナ辺境伯領

トスカーナ大公国の旗

緑・白・赤の縦三色旗、中央にハプスブルク=ロートリンゲン家の大きな紋章を配したデザイン

出典:FDRMRZUSA(著者) / CC BY‑SA 4.0

一時期は帝国直轄領にもなったこの地域は、フィレンツェなどの都市国家の力が強く、皇帝との対立もしばしば。最終的にはイタリア政策そのものが失速し、名目的な支配に。

とくに11世紀から12世紀にかけての叙任権闘争では、ローマ教皇と神聖ローマ皇帝が争うなかで、トスカーナ地方が宗教と政治の両面で舞台となりました。著名な人物としては、女領主マティルデ・ディ・カノッサが皇帝ハインリヒ4世と教皇グレゴリウス7世の間を調停するなど、独自の政治的存在感を放っています。

その後、皇帝の権限は徐々に形骸化し、都市共和国フィレンツェなどが台頭してくると、トスカーナ全体が帝国からの“名義だけの属領”へと変化していきました。

ヴェローナとフリウーリ

ヴェローナ市の旗

青地に金の十字。中世のヴェローナ自由都市時代から由来する、伝統的な市の旗

出典:Ninane / Public domain

アルプスを越えた入口にあたるこの地方も、帝国領の一部とされました。ドイツからの南下ルートとして戦略上は重要でしたが、地元勢力の自立心が強く、皇帝の干渉は限定的でした。

この地域には中世初期よりヴェローナ辺境伯領やフリウーリ総主教領などの帝国直属地が設置され、形式的には皇帝の権威が届く範囲とされていました。しかし、実際には地元貴族・教会勢力・商業都市が入り乱れる構図で、皇帝の命令が即座に通る状況ではありませんでした。

また、ヴェネツィア共和国の勢力圏とも隣接していたため、帝国はこの地域を足がかりにしつつも、バルカン方面やハンガリー方面との外交・軍事戦略の一環としてしか利用できなかったという実情もあります。

イタリア系地域のなかでも、帝国の支配が及びにくい都市国家や教皇領は、小規模ながらも連携して独自の影響力を形成していました。たとえば、パルマ公国やフェラーラ公国などはローマ教皇や皇帝の両者と巧みに距離を取りつつ、バランス外交を展開。また、フリウーリ総主教領のように宗教勢力が支配を担う領邦もありました。これらの小領邦の存在は、イタリア政策が複雑化・頓挫する一因であり、同時に神聖ローマ帝国が単一の「国」としてではなく、連邦的に構成されていたことを象徴しているのです。

- ドイツ系地域:ザクセン、バイエルン、オーストリアなど皇帝を支える中核勢力が集中していた。

- スラヴ系地域:ボヘミアをはじめ、チェコ・ポーランド周辺に広がる東方の重要地域だった。

- イタリア系地域:ロンバルディアなど北イタリアの都市が一応帝国に属していたが、実効支配は限定的だった。