いちばん繁栄していたのは?神聖ローマ帝国の最盛期を掘り下げよう

神聖ローマ帝国って「千年続いた帝国」って聞くけど、じゃあその中で「いちばん栄えてた時代」っていつなの?と思ったことはありませんか?

じつはそれ、意外と答えるのが難しいんです。なぜなら、神聖ローマ帝国は「国家」よりも「ゆるやかな連合体」に近く、経済・文化・政治のピークが同時に来るとは限らなかったから。

でもそんな中でも、「これぞ帝国の黄金期!」といえる時代があるんです。この記事では、神聖ローマ帝国の最盛期を、政治・文化・経済の観点から深掘りしていきます。

最盛期の時代区分

神聖ローマ帝国の長い歴史の中で、特に「帝国らしさ」が際立った瞬間を見ていきましょう。

オットー1世による再建(10世紀)

962年、オットー1世が教皇から戴冠されて神聖ローマ帝国が始動。この時期はまだ「東フランク王国」の延長線上でしたが、イタリア遠征でローマを掌握し、帝国の正統性を手に入れました。ザクセン朝の時代ですね。

この頃の帝国はまだ若く、中央集権的でした。オットーは教会勢力と結びつきながら、皇帝権を着々と強化していったんです。

シュタウフェン朝の全盛(12~13世紀)

本格的な黄金期と言えるのが、シュタウフェン朝の時代。とくにフリードリヒ1世バルバロッサやフリードリヒ2世の治世は、帝国の政治力・軍事力・文化的影響力が最大化したタイミングでした。

この時代、皇帝はイタリア遠征を繰り返し、南北ドイツ~イタリアにまたがる広大な支配領域を維持。法体系の整備や王権強化も進み、「皇帝こそ秩序の象徴」だったんですね。

神聖ローマ・ルネサンス(15世紀初頭)

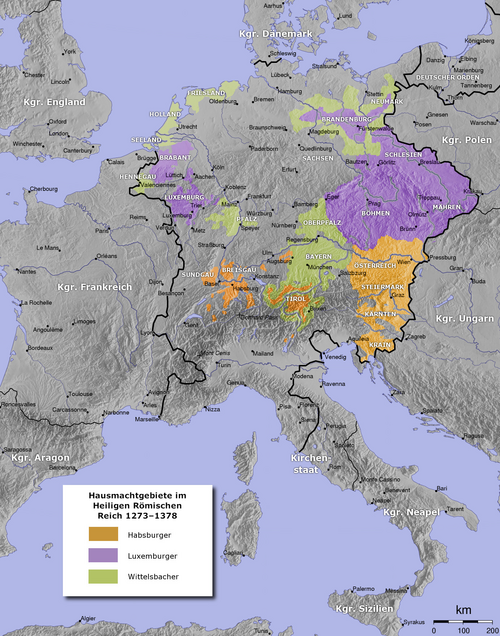

意外と見落とされがちですが、15世紀のルクセンブルク朝(とくにジギスムント)の時代も見逃せません。この頃はカトリック教会が分裂状態にあり、神聖ローマ皇帝がその調停者として国際的に重宝されました。

また、ウィーン会議よりも前に「ドイツ国家の秩序回復」を目指す構想も動き出し、ハプスブルク家の台頭準備が進んだ時期でもあるんです。

最盛期の皇帝たち

時代を象徴する皇帝たちがいたからこそ、黄金期は成立したともいえます。

オットー1世(在位936-973)

帝国の基礎を築いた立役者。マジャール人を撃退し、ローマ教皇の戴冠を受けたことで、「皇帝」としての名分を獲得しました。ドイツとイタリアを一つにまとめ、王朝国家のモデルを築いた人物です。

フリードリヒ1世バルバロッサ(在位1155-1190)

皇帝権の再興に燃え、ロンバルディア都市同盟との戦いなどを通じて「神聖ローマ帝国」の名をヨーロッパに轟かせました。法の整備や十字軍遠征にも関与し、まさに“理想の中世皇帝”。

フリードリヒ2世(在位1220-1250)

「中世のアリストテレス」と称される異才。イタリアやシチリア王国を中心に、行政・法・文化の中央集権化を進め、バチカンと対立しながらも皇帝の独立性を高めました。

文化・経済の黄金期

政治だけじゃない、文化や経済の面でも輝いた時代があります。

大学と学術の発展

13世紀にはボローニャ大学・パリ大学に並んでプラハ大学(1348年設立)などが設立され、知の拠点がドイツ語圏に広がります。ラテン語による学術文化の中心に帝国も加わっていたんですね。

自由都市の繁栄

ハンザ同盟のような商業ネットワークが、バルト海から北ドイツ、ライン川流域にかけて発展。特にハンブルク、リューベック、ケルン、ニュルンベルクなどの都市が繁栄しました。

これにより、皇帝とは別に「都市こそ力の源泉」という新たな社会秩序が生まれていたんです。

建築と宗教美術の絶頂

シュパイヤー大聖堂やケルン大聖堂といったロマネスク・ゴシック建築が花開いたのもこの頃。帝国の権威を象徴する巨大建築は、諸侯や皇帝たちのプライドと信仰の結晶だったわけです。

- 政治的な黄金期はシュタウフェン朝:フリードリヒ1世と2世の時代が特に強力だった

- 文化や経済も中世後期にピークへ:大学設立や自由都市の繁栄がその証

- 時代ごとに“最盛”の形は違った:オットー1世時代、ルネサンス期にも注目ポイントがある