神聖ローマ皇帝の「居場所」を探る─いつもどこの国にいたの?

神聖ローマ帝国って、地図にくっきり境界線があるような“お城の国”じゃなかったんですよ。国王が住む決まったお城もなければ、帝都と呼べる大都市もない。じゃあ皇帝はどこにいたの?ってなると、実はこれがすごく時代や人物によってバラバラなんです。

というのも、神聖ローマ皇帝は「帝国全体の統治者」というよりも、自分の領地を中心に動き回る“移動式君主”だったんですね。この記事では、そんな皇帝たちの居場所について、時代ごとに整理していきましょう。

中世前期の皇帝たちの居所

まだ帝国の仕組みが固まっていないころ、皇帝たちはどこにいたのでしょうか?

ザクセン朝はドイツ中部が拠点

たとえば、最初の王朝であるザクセン朝(10世紀ごろ)の皇帝オットー1世(912 - 973)は、主にマクデブルクやケルンといった中部ドイツの都市を転々としていました。とくにマクデブルクはオットー1世が大司教区を置いた場所でもあり、宗教と政治の両面で重要な拠点となったわけです。

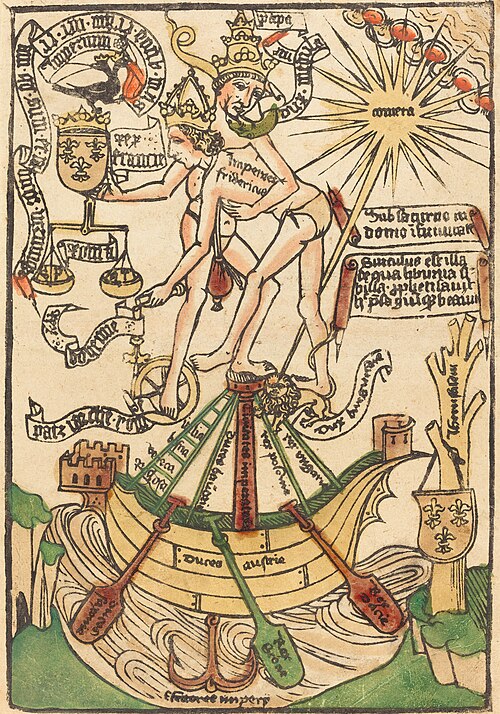

「王宮制」による移動式支配

この時期の皇帝は基本的に「王宮制(パラティン制)」という仕組みで、各地の王宮を数週間単位で巡回して政治を行っていました。つまり宮廷がそのまま移動し続けるイメージです。ひとつの場所に長くとどまることはまれで、いわば“旅する君主”だったんですね。

中世後期以降の拠点変化

時代が進むにつれて、皇帝たちの「居場所」には変化が出てきます。とくにハプスブルク家の台頭が大きな転機となりました。

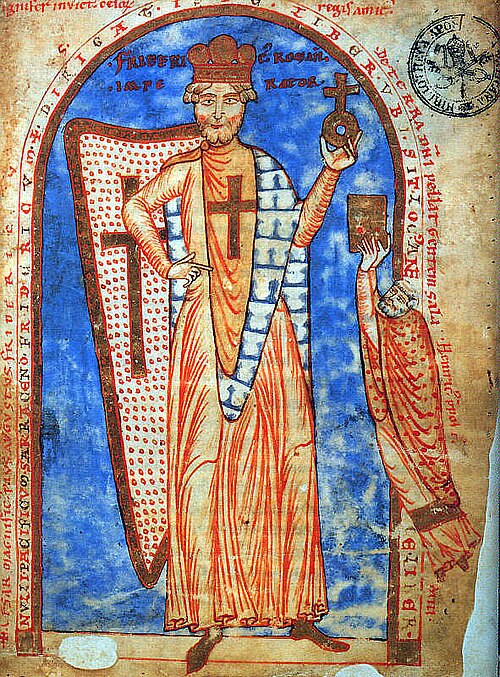

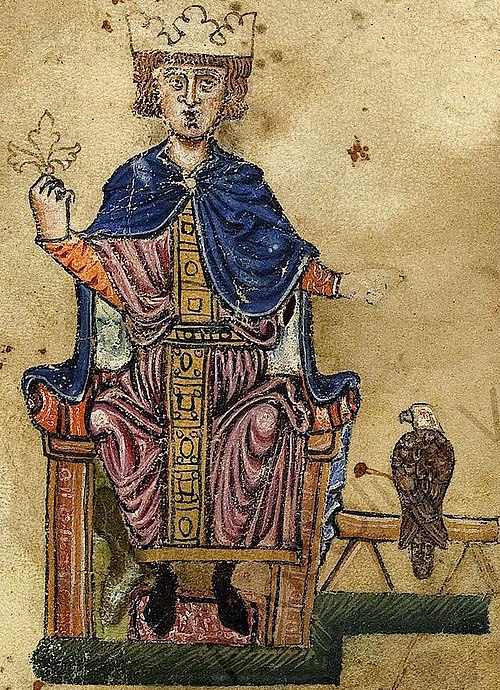

フリードリヒ2世はシチリアに偏重

13世紀のフリードリヒ2世(1194 - 1250)はシチリア王国の王でもあり、ほとんどの時間をパレルモやナポリで過ごしました。彼にとってはドイツよりも南イタリアの方がよっぽど“本拠地”だったんです。そのため、ドイツ諸侯との距離がどんどん開いていき、結果として帝国の分裂を招く一因にもなってしまいました。

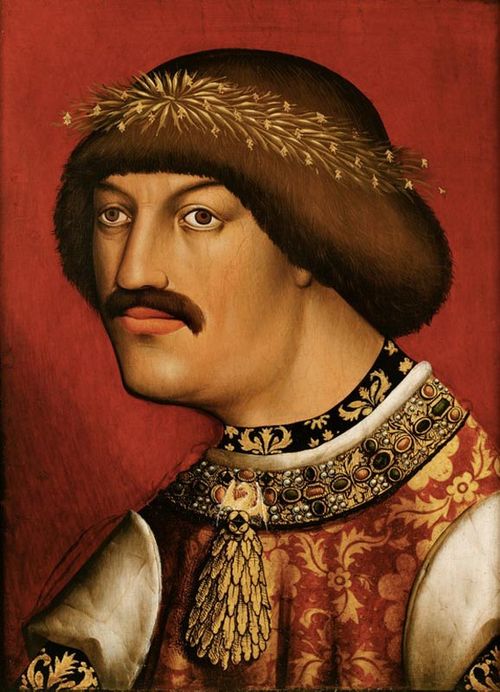

ハプスブルク家以降はウィーンが中心に

15世紀以降、皇帝位は実質的にハプスブルク家の世襲になっていきます。そしてこの時期から、皇帝の居場所はオーストリアのウィーンに定着していきます。とくにマクシミリアン1世(1459 - 1519)以降は、ハプスブルク君主としての統治が優先されるようになり、皇帝もウィーンの宮殿で政務を行うようになったのです。

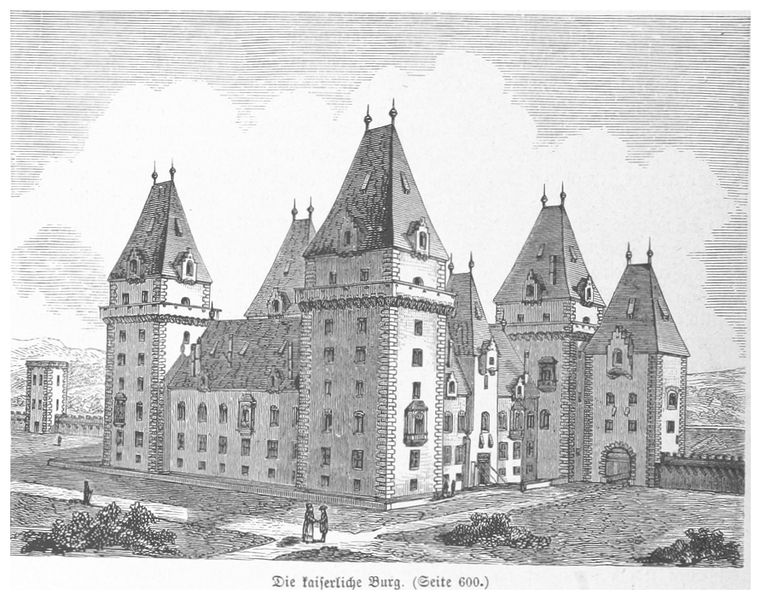

ホーフブルク宮殿(ウィーン)

神聖ローマ皇帝の居城として用いられたウィーンのホーフブルク宮殿を描いた19世紀の図版

出典:Moriz BERMANN(著者) / Public domainより

固定首都を持たなかった理由

そもそも「首都っぽい場所」ができなかった背景には、帝国の成り立ちそのものが関係しています。

領邦の分権体制が影響

神聖ローマ帝国は数百もの領邦国家からなる“連合体”のような構造。皇帝といえども、それぞれの諸侯の領内には直接介入できません。だからこそ「中央政府的な首都」を建設する意義も薄かったんですね。これはまさに分権国家の典型ともいえる特徴でした。

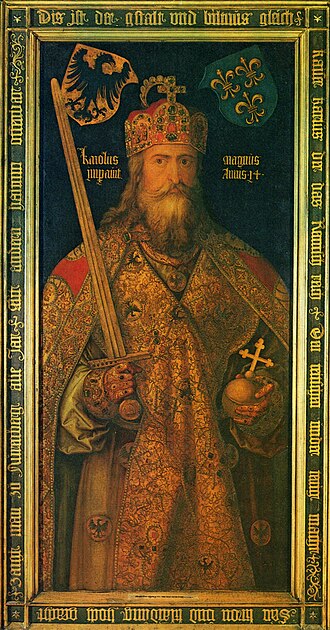

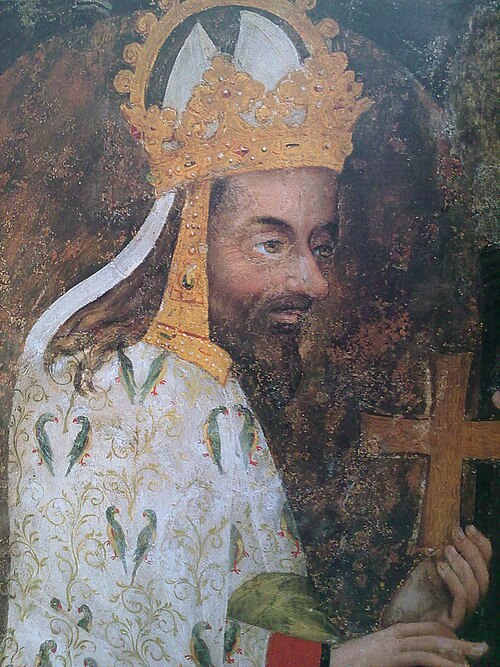

神の代理人としての立場

皇帝は本来的に「ある土地の君主」ではなく、あくまでキリスト教世界の秩序を守るための象徴的存在でした。だから特定の土地に“王都”を築いて、そこで支配するという考え方自体が、帝国の理念と合わなかったのかもしれません。

- 中世初期は「移動式宮廷」が基本:ザクセン朝などは各地を巡回しながら政務を行った

- フリードリヒ2世など南イタリア偏重の例も:シチリアを本拠とするケースもあった

- ハプスブルク家以降はウィーンが実質的中心地に:定住型の宮廷が徐々に成立していった