神聖ローマ帝国の領土変遷─最大領土を築いたのはいつ?

神聖ローマ帝国の最大領土(1200‑1250年)

この時期最大領土を誇った背景には、シュタウフェン朝の強力な皇帝権とイタリア政策があった

出典:ダンナム帝国 / Creative Commons Attribution 4.0 Internationalより

神聖ローマ帝国って、いつどこまで広がってたの?──この疑問、じつはかなり難しいんです。というのも、この国、時代によって領土がガラッと変わるうえに、「ここからここまで!」みたいなはっきりした国境があまりなかったから。

とはいえ、ある時期には「これ本当に同じ国なの?」って思うくらい巨大な版図を誇っていたのも事実。この記事では、神聖ローマ帝国の領土の変遷をざっくり3つの時代にわけて、どんな範囲を支配していたのかを追っていきます。

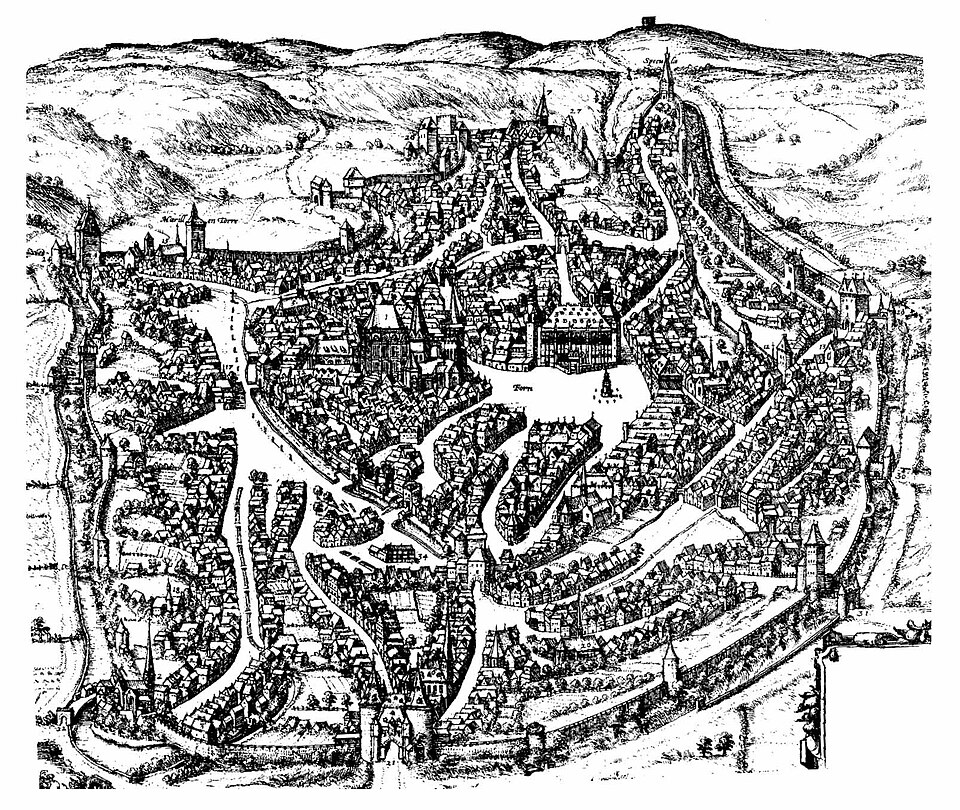

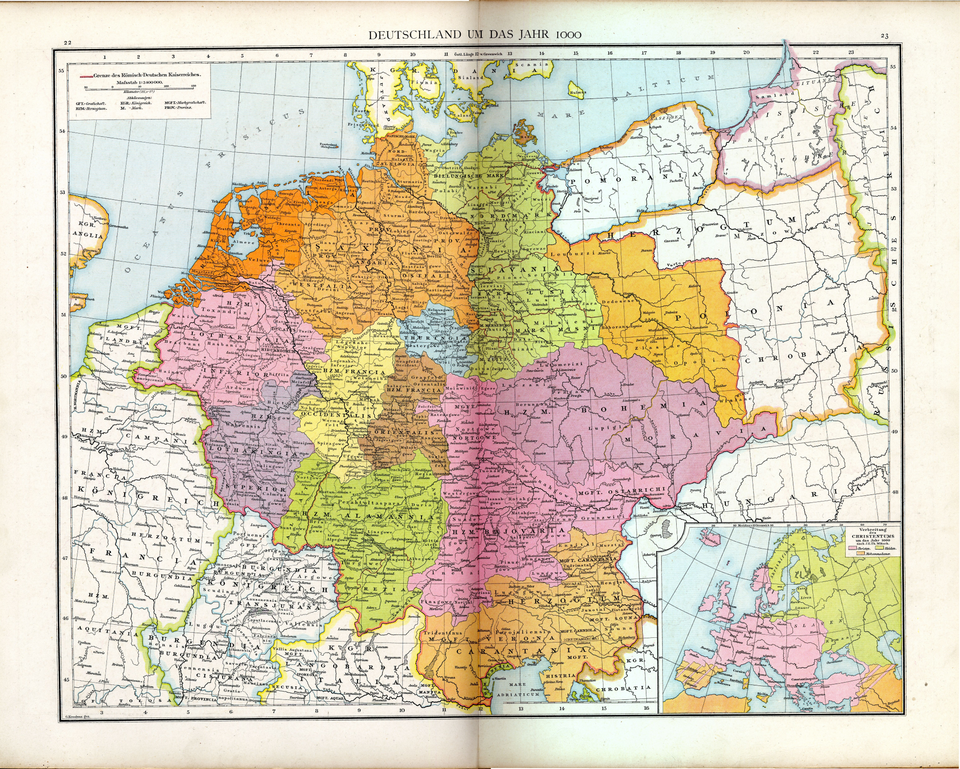

成立初期の版図(10世紀前半)

帝国が生まれたばかりの頃は、意外とコンパクト。だけど、この時点からすでに「多民族国家」の要素を持っていました。

東フランク王国の延長線

神聖ローマ帝国は962年にオットー1世が皇帝に戴冠されたことでスタートしますが、その基盤はもともと東フランク王国。つまり、今のドイツ中部~東部が中心でした。

スラヴ系への拡大志向

成立直後には、東に向けて積極的に進出。ポーランドやボヘミア(現在のチェコ)への影響力を強め、キリスト教化を通じて東方に“文化的支配”を広げていく姿勢が見られました。

最盛期の版図(13世紀前半)

神聖ローマ帝国が最も広い版図を持ったのは、おおむね13世紀初頭。特にシュタウフェン朝(ホーエンシュタウフェン家)の時代は、まさに“ヨーロッパ大帝国”の様相を呈していました。

フリードリヒ2世の時代

この時期の皇帝フリードリヒ2世(1194 - 1250)は、ドイツ・イタリア・シチリア・ブルゴーニュを手中に収め、名実ともにヨーロッパ最大級の支配者となります。とくに南イタリアのシチリア王国を“私領”として所有していたことで、帝国の南限がぐっと広がったんです。

イタリア政策による南方支配

ロンバルディア地方(ミラノなど)からナポリまで、帝国の影響圏がアルプスを越えて南に伸びたのはこの時代が最後。以降、皇帝たちはイタリア政策に失敗し、領土の南方拡大は難しくなっていきます。

衰退・分裂期の領域(17世紀以降)

1789年の神聖ローマ帝国領域図

帝国崩壊直前の複雑な領域構造を示す地政図

出典:Title『Map_of_the_Holy_Roman_Empire,1789』-by Robert Alfers, ziegelbrenner(著者)/Creative Commons CC BY-SA 3.0より

中世後半から近世にかけて、神聖ローマ帝国はじわじわと「名目上だけの帝国」になっていきます。

スイス・北イタリアの脱退

15世紀末にはスイスが事実上帝国から脱退、16世紀以降は北イタリアの都市国家も反皇帝の姿勢を強め、帝国領からの離反が相次ぎました。

ヴェストファーレン条約による分裂確定

1648年の三十年戦争の終結とともに各領邦に外交権が正式に認められ、帝国の統一性は完全に崩壊。もはや「共通の皇帝がいるだけの集合体」と化し、領土の一体性は消えていきました。

- 成立初期は現在のドイツ東部が中心:東フランク王国を母体に拡大を開始。

- 最大領土は13世紀初頭のフリードリヒ2世時代:シチリアからドイツまで支配したヨーロッパ最大級の帝国だった。

- 17世紀には領土の一体性が崩壊:スイスやイタリアが離脱し、実質的な連合体に変質していった。