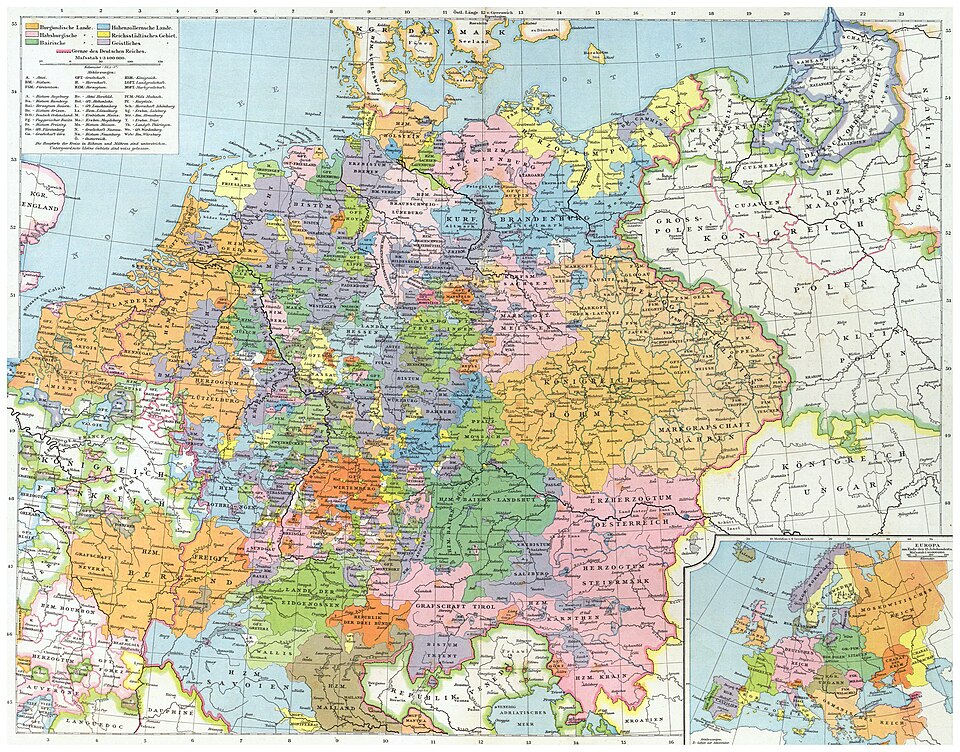

神聖ローマ帝国の政治解説「帝国裁判所《帝国最高法院》」編

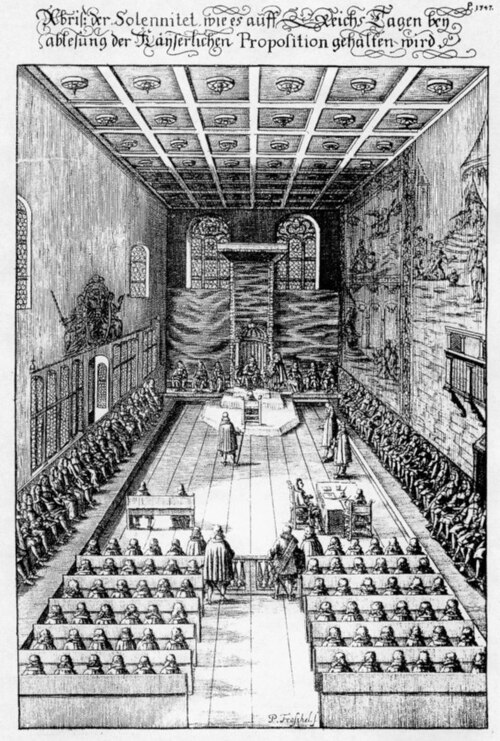

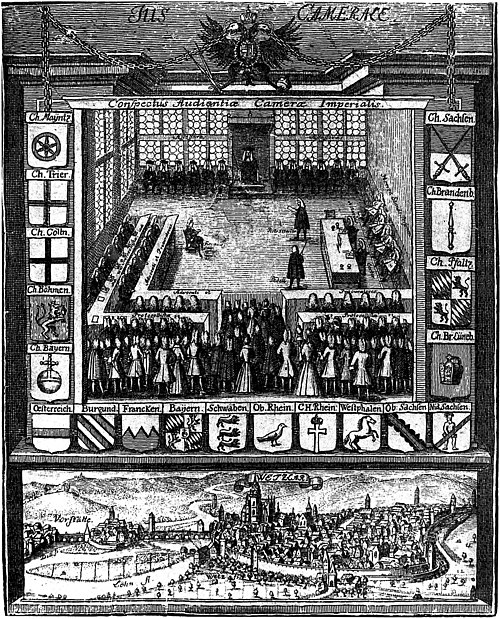

ヴェッツラー帝国最高法院の謁見(1750年)

ヴェツラーの帝国最高法院で開かれた審理を描いた銅版画

出典:ヴェッツラー市立コレクション / Wikimedia CommonsPublic Domainより

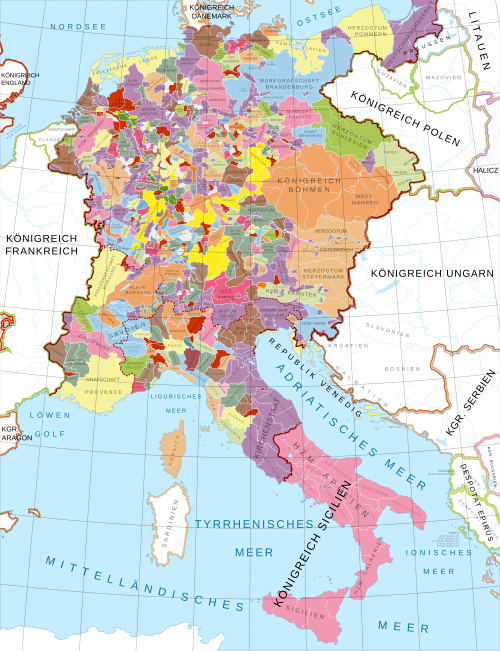

「皇帝の命令が届かない国」──そんなふうに言われがちな神聖ローマ帝国ですが、じつは帝国内には、きちんと法と秩序を保つための最高裁判機関が存在していたんです。その名も帝国裁判所(Reichskammergericht)、通称「帝国最高法院」。

地方ごとにバラバラな法体系を抱えながら、なぜそんな統一的な裁判所が設けられたのか? そしてそれは本当に機能していたのか? 本記事では、神聖ローマ帝国における帝国裁判所の役割や仕組みを、わかりやすくかみ砕いて解説します。

帝国裁判所の成立と目的

帝国裁判所を設立したマクシミリアン1世(1459 - 1519)

1495年の帝国改革で帝国最高法院を設置し、神聖ローマ帝国の法的統一を図った

出典:Albrecht Dürer(製作者) / Public Domainより

強い皇帝がいなくても、帝国を“法”で保とうという仕組みがここにありました。 諸侯たちの利害が交錯し、統一国家とは言いがたい神聖ローマ帝国において、この帝国裁判所は法的統合の象徴とも言える存在だったのです。

1495年の帝国改革で誕生

帝国裁判所が正式に設立されたのは1495年、皇帝マクシミリアン1世の時代のこと。この年には帝国改革が進められ、「神聖ローマ帝国に統一的な司法機関を作ろう」という構想が現実のものになります。

この改革は、皇帝権の限界を自覚した上で、「秩序ある帝国」を維持するために生まれた一手でした。帝国裁判所の設置は、それまで各領邦が独自に行っていた裁判を、一定のルールのもとで中央で監督・是正できるようにする大きな転換点だったのです。

これにより、帝国内で起こった領邦間の争いや個人間の訴訟も、中央で裁く仕組みが生まれたんです。それまでは「力のある者が正義」だった時代から、「ルールに基づいた公平な裁き」が可能な制度へと、帝国は大きく舵を切ったとも言えます。

「法による帝国」を目指した

バラバラな諸侯たちが集まるこの帝国では、最終的に頼りになるのは“共通のルール”でした。皇帝の命令が届かないからこそ、司法の中立性が帝国をつなぎとめるカギだったわけです。

帝国裁判所は、皇帝と諸侯のあいだの政治的な“仲裁人”という意味合いも持っていました。実際には、「法の名のもとに皇帝権の乱用を防ぐ」「領邦による不当な支配から個人を守る」といった多くの役割を果たしていたんです。

この裁判所の創設は、「武力や命令より法の力で統治しよう」という、まさに時代を先取りした発想でもあったんですね。16世紀以降のヨーロッパで主流になっていく「法治国家」的な概念を、神聖ローマ帝国はこの段階ですでに制度化していたとも言えるでしょう。

さらに言えば、この裁判所が機能することで、皇帝に依存せずに秩序を保つ仕組みが成立しました。それは神聖ローマ帝国という“分裂国家”においてこそ必要だった、非常に現代的な制度だったのです。

裁判所の構造と運営

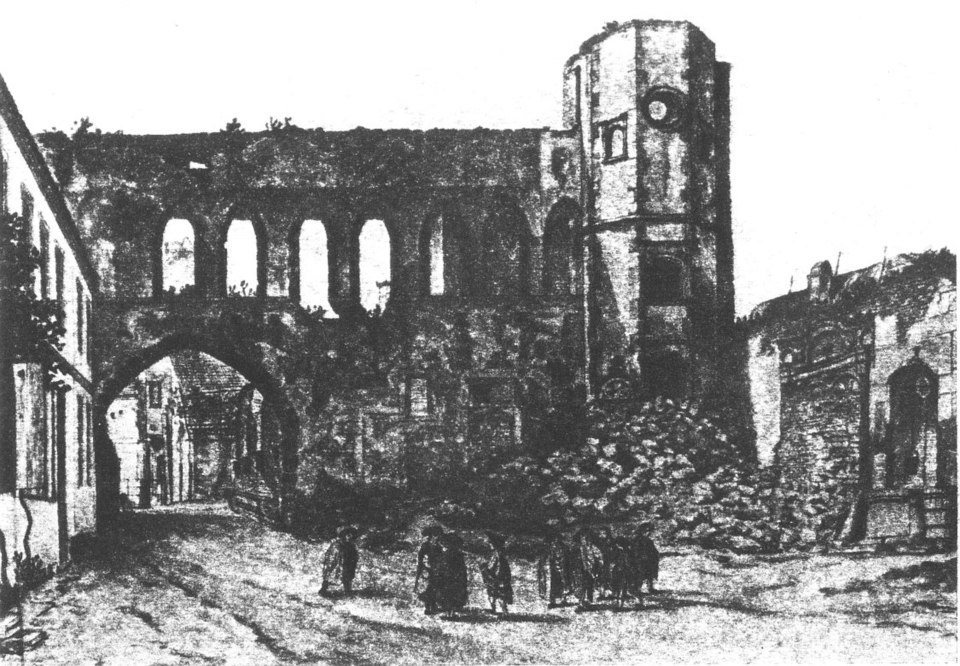

帝国最高法院の旧市庁舎(1789年)

1530年以降、常設帝国裁判所が開かれた旧市庁舎を描いた水彩画

出典:Franz Stöber(製作者) / Public Domainより

皇帝直属ではあるけれど、じつは「皇帝だけのものではない」──それが帝国裁判所の不思議な特徴です。

神聖ローマ帝国という分権的な政治体制のもとでは、この裁判所もまた、単独の権力に偏らないよう慎重に構築されていたのです。

皇帝+帝国諸侯の共同運営

帝国裁判所の判事たちは、皇帝が直接任命するわけではなく、皇帝側と帝国諸侯側がバランスよく出すという形で構成されていました。

つまり─

- 判事の半数は皇帝が任命

- もう半数は帝国議会で選出

─このように「皇帝と諸侯が半分ずつ権限を持つ」という共同管理の仕組みで、裁判所の中立性を保っていたんです。

この制度のおかげで、皇帝の側近ばかりで固められることもなく、逆に諸侯の利害だけで動くこともない、バランス型の司法機関として成立していました。

裁判所は中立機関

とくに重要なのは、この裁判所がどの勢力にも「完全には属さない」という点。それによって、複雑に利害が絡み合う帝国の中で、司法機関としての公正性と信頼性を保つことができたのです。

こうした「共同統治」の理念は、まさに神聖ローマ帝国という“合議と調整の国家”の精神を体現するものでした。

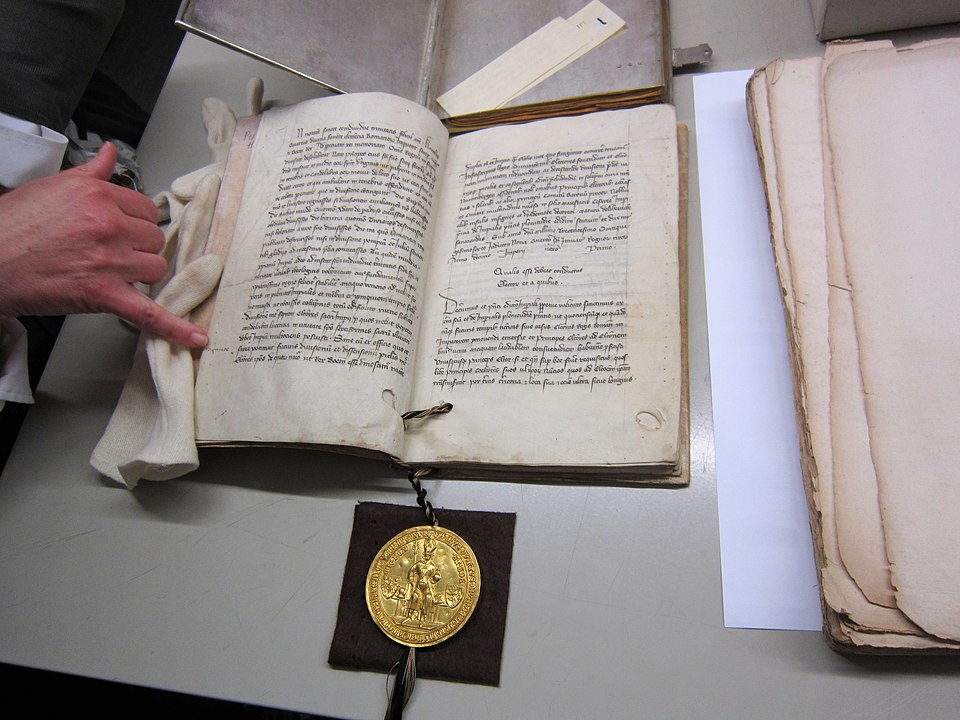

司法の専門家が登用された

判事の多くは法律の専門教育を受けた知識人でした。神聖ローマ帝国では大学でローマ法を学んだ人材が各地に登場し、そうした法学者たちが帝国裁判所の中核を担うようになっていきます。

このころドイツ語圏にはハイデルベルク大学やエアフルト大学といった有力な教育機関があり、法学部(jurisprudenz)で訓練を積んだ専門家が裁判官や顧問として各地で活躍しました。

近代的法治の土台に

こうして、「身分」よりも「専門性」が重視される官僚登用の流れが徐々に広まり、“近代的な法治の土台”が築かれていったのです。

「血筋よりも知識」──そんな近代的な官僚制の萌芽も、ここに見てとれるのです。それはまさに、神聖ローマ帝国が伝統と革新のはざまで揺れ動きながらも、新しい時代の制度を模索していた証拠でもありました。

裁判所が扱った事件

帝国裁判所裁判官ヨハン・ウルリッヒ・クラマー(1706 - 1772)

法学者として啓蒙時代の法整備に貢献し、神聖ローマ帝国における司法実務の発展を支えた

出典:Johann Jakob Haid (1704–1767) / Public Domainより

とはいえ、この裁判所が魔法のように全てを解決できたかというと、もちろん現実はそんなに甘くなかったんです…。 制度としては画期的でも、帝国の構造そのものが複雑だったため、司法の力だけではどうにもならないことも多々あったんですね。

訴訟内容は多岐にわたった

帝国裁判所は、主に以下のような事件を扱いました:

- 領邦君主どうしの領土紛争

- 農民や都市と領主の対立

- 商人どうしの契約違反

- 宗教に関わる裁判(とくに宗教改革以後)

とくに16世紀の宗教改革以降は、プロテスタントとカトリックの対立を裁く重要な舞台ともなったのです。

たとえば、プロテスタント化した領邦が「教会の財産を没収した」などと訴えられたり、反対にカトリックの司教区が「信仰の自由を侵害している」として訴えられるなど、宗教と領土が絡み合った複雑な訴訟が山ほど持ち込まれました。

また、商人のトラブルや契約違反の案件も多く、経済活動の安定にも一定の役割を果たしていました。中世・近世の商人たちにとっては、各地の法がバラバラな帝国の中で「中央のルール」が存在すること自体が貴重だったんです。

農民も利用できた

さらに特徴的なのは、農民の訴えも受理されたという点。完全に身分社会だった当時としては、帝国裁判所が形式上でも“誰にでも門戸を開いていた”のは注目に値します。

もちろん勝てるかどうかは別の話ですが、帝国法のもとでは平等に訴えを起こす権利があるという点が、一定の秩序維持に貢献していたともいえるでしょう。

判決が出ても強制力が乏しかった

最大の弱点は「判決を強制する力がなかった」という点。たとえば裁判で「この領地はAのもの」と決まっても、Bが「納得できない」と言えば、それで従わない…というケースもありました。

というのも、帝国裁判所には執行機関(警察や軍隊)がついておらず、判決を実行するには結局、皇帝や諸侯の協力が必要だったのです。ときには当事者が「判決は気に入らないから武力で取り返す」と言い出して、小規模な戦争に発展することも……。

つまり、法はあっても執行力が弱い。ここに、神聖ローマ帝国という“法治だが非中央集権”な世界のジレンマがあったわけです。

それでも帝国裁判所は、判決を通じて「道義的な重み」を発しつづけ、長期的には帝国の統治理念を形作る重要な柱となっていったのです。

- 1495年の帝国改革で設立された:マクシミリアン1世のもとで法による統治を目指した。

- 皇帝と諸侯が共同で運営した:判事は両者から任命され、中立性を重視していた。

- 領土紛争や宗教問題を扱った:帝国の分裂を防ぐための法的な歯止めとして機能した。

- 強制力の弱さが課題だった:判決が出ても、それを実行させる力は限られていた。