神聖ローマ帝国の政治解説「封建制」編

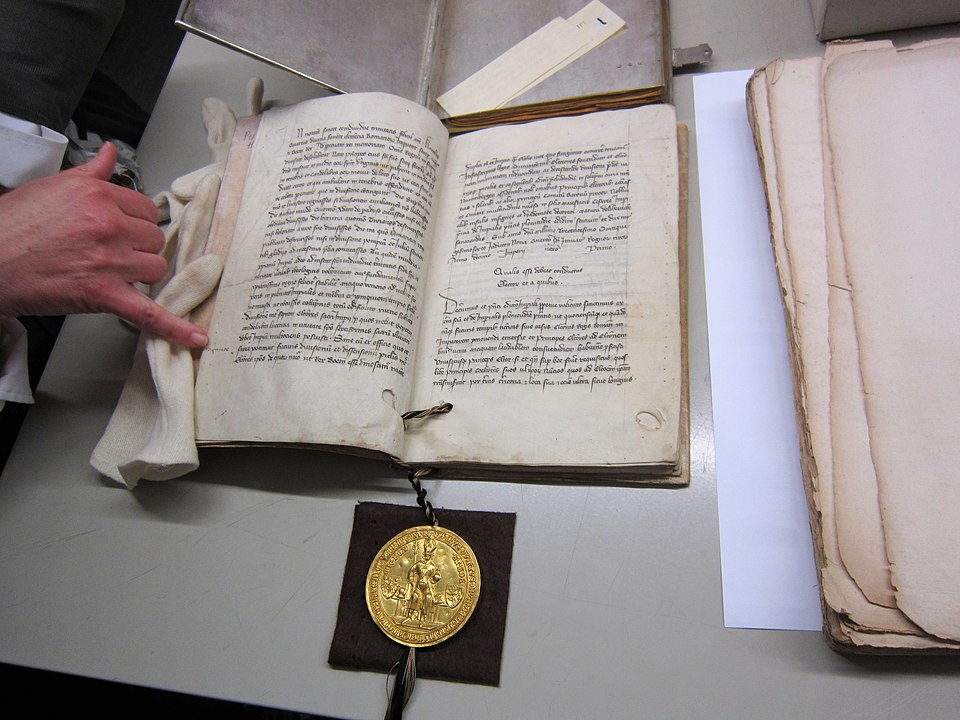

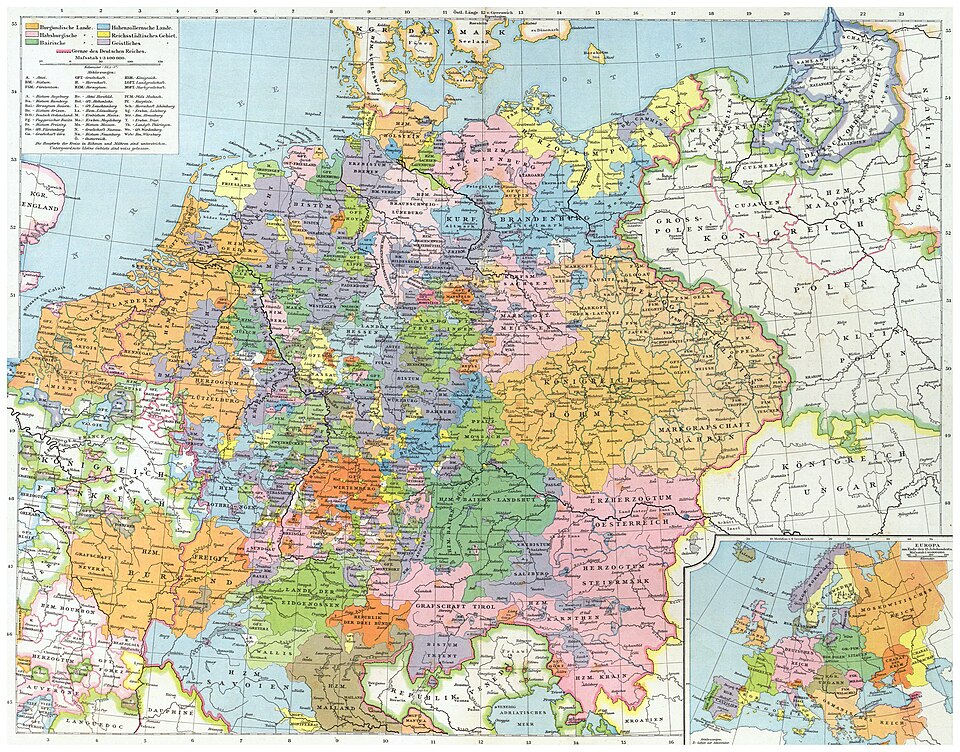

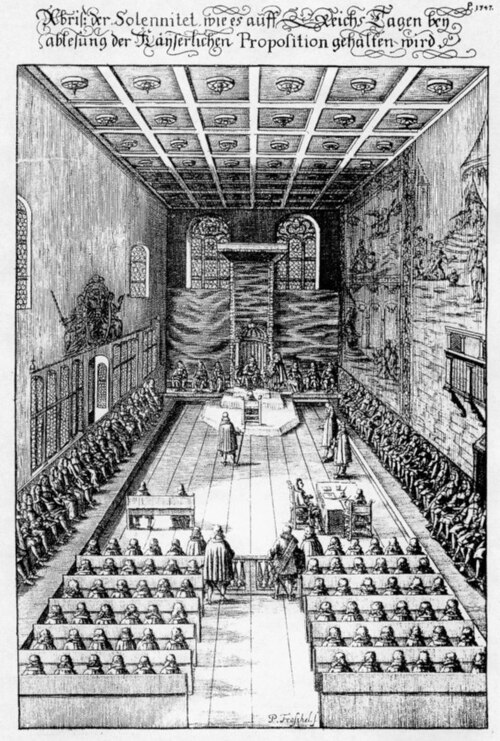

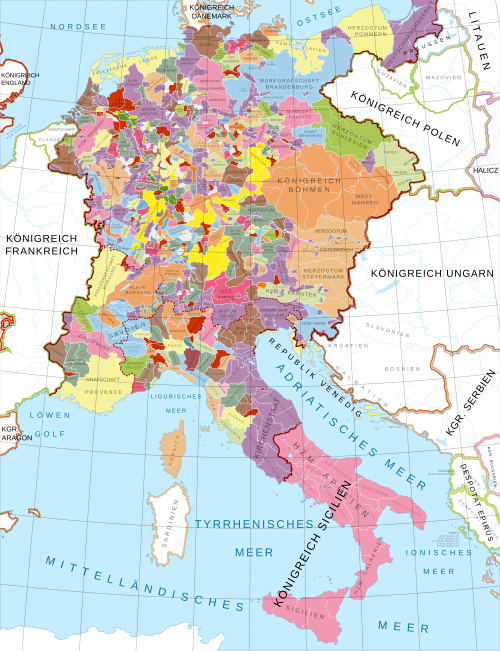

シュタウファー朝時代の中欧と封建的領主領

神聖ローマ帝国の封建制度がもたらす領主別の小領域を色分けで示した、シュタウファー朝期の中欧地図

出典:Alphathon(著者)/Wikimedia Commons Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International より

「皇帝がいてもバラバラな国」──そんな不思議な構造を持っていた神聖ローマ帝国ですが、それを支えていた政治システムこそが封建制(フェーダリズム)でした。

君主から諸侯へ、諸侯から騎士へ…という階層的な主従関係によって組み立てられたこの制度は、中世ヨーロッパの支配の根幹をなすものであり、神聖ローマ帝国の分権的な特徴を形づくった最大の要因でもあります。

今回は、この封建制が帝国でどう機能していたのか、どんな利点と問題点があったのか、そして最終的にどうして崩壊していったのかを、わかりやすくかみ砕いて解説します。

封建制の仕組みと特徴

神聖ローマ帝国の政治構造を理解するカギは、「土地と忠誠のネットワーク」にあります。

主君と家臣の契約関係

封建制では、皇帝(または諸侯)が土地(封土)を臣下に与える代わりに、臣下は軍事的・政治的な奉仕を行う義務を負いました。つまり、土地と引き換えに忠誠を差し出すという「双務的な契約関係」が基本なんです。

この主従関係は1対1の私的な契約で、皇帝と諸侯、諸侯と騎士、騎士と農民へとピラミッド状に広がっていました。

皇帝の支配が間接的だった

神聖ローマ皇帝は、帝国全体の「頂点」に立ってはいたものの、封建制の原則では各領主が自分の土地に対して“ほぼ完全な支配権”を持っていました。

そのため、皇帝の命令が各地に直接届くわけではなく、「お願いベース」の支配にならざるをえなかったのです。

封建制のメリット・デメリット

庶民・農民の象徴である農民靴「ブントシュー」の旗を掲げ蜂起する農民たち

ドイツ農民戦争の思想的背景となったブントシュー運動を描き、封建制に対する農民の抵抗と反発を象徴する事件を象徴する絵画

出典:1539年制作の木版画/Petrarca‑Meister(製作者) / Public Domainより

この封建制、意外と“うまく機能した”面もあるのですが、同時に深刻な欠陥も抱えていました。 特に神聖ローマ帝国のような広大で多民族な国家にとっては、この仕組みが秩序維持のカギにもなり、同時に混乱の火種にもなったのです。

メリット:柔軟な統治と地域の安定

- 土地を中心にした契約なので、行政機構が発達していない中世社会に適していた

- 各地の諸侯が責任を持って地域を治めることで、ある程度の現地安定が保たれた

- 軍事力を迅速に動員できる仕組み(いざ戦争!となれば、家臣が兵を連れてくる)

こうした面では、中央集権よりも実用的で分散型の秩序だったと言えるでしょう。

特に神聖ローマ帝国のように山岳や森林、川によって地形的に分断された地域では、中央政府が全国を直接支配するのは不可能に近かったんです。だからこそ、現地の実情をよく知る諸侯が治安・徴税・裁判などを取り仕切る封建制は、地に足のついた現実的な統治モデルだったともいえるでしょう。

また、封建契約によって結ばれた人間関係は、「主従関係」「忠誠」「保護」といった中世的価値観の上に成り立っており、戦乱の時代でも信義や儀礼に基づいた秩序を形成していました。

こうした構造が、神聖ローマ帝国の「なんとなく秩序が保たれている」という独特の安定感につながっていたのです。

デメリット:バラバラの支配構造

- 臣下が世襲化すると、皇帝が事実上口出しできない領主が増えてしまう

- 忠誠関係が個人間のもので、国としての一体感に欠ける

- 皇帝に反抗する大諸侯(選帝侯など)を統制する手段がない

つまり、領主が強くなるほど皇帝が弱くなる──という逆転現象が起きやすい仕組みだったわけです。

特に選帝侯のような大諸侯は、自分たちの権利と領土を守るために、皇帝に対して同格に近い立場で交渉を行うこともありました。中には、皇帝に反抗して独自に外国と外交交渉を行ったり、軍事同盟を結んだりする例すらあったのです。

リセットされる関係性

また、家臣の忠誠があくまで「個人に対するもの」であり、「国家」という抽象的な存在には向けられなかった点も問題でした。そのため、皇帝が死ぬ、あるいは弱体化するたびに、従属関係はリセットされたり揺らいだりしやすく、永続的な統治構造を築きにくいという欠点もありました。

行政手続きの非効率性

さらに、地方ごとに法制度や通貨、度量衡(ものさしの基準)すら違っていたため、帝国内の経済活動や行政手続きにはとてつもない非効率がつきまとっていました。つまり、封建制がうまく機能するには“ローカルで完結する世界”が前提であり、全体をひとつの国としてまとめるには構造的に無理があったのです。

封建制の起源と崩壊理由

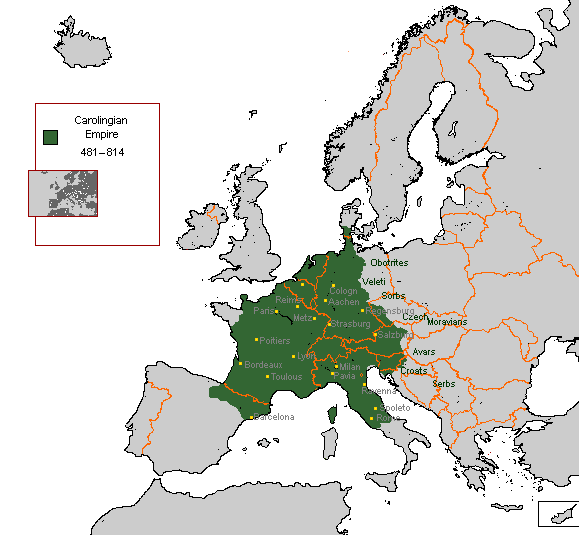

カール大帝時代のカロリング帝国領域(481‑814)

封建制が萌芽した時代におけるカール大帝の支配領域を示す地図。広大な領域における封臣的支配構造の基盤を示す。

出典:Arab League(著者) / Public Domainより

神聖ローマ帝国における封建制は、長く機能していましたが、やがて近代の変化の波にのまれていくことになります。 まるで「時代をつなぐ橋」のように、古代の支配構造から近代国家への過渡期を形作ったのが、この封建制度だったのです。

起源:フランク王国とカロリング朝

封建制の原型は、8~9世紀ごろのフランク王国やカール大帝(カロリング朝)にまでさかのぼります。当時、広大な領土を直接統治するのは不可能だったため、土地を分け与えて家臣に治めさせる方式が採用されました。

この「土地と引き換えに忠誠を誓う」関係は、当初はあくまで個人的な主従契約でしたが、やがて制度化されていき、貴族階級の固定化や軍役義務と結びつきながら中世的な支配構造へと変化していきました。

神聖ローマ帝国はその伝統を引き継ぎ、カール大帝の「帝国の復活」イメージを引きずりながら、封建的な構造を深く制度化していったのです。つまり、神聖ローマ帝国の封建制は単なる政治技術ではなく、帝国そのものの正統性やアイデンティティとも密接に関わっていたんですね。

全盛期:10~13世紀の秩序構築

神聖ローマ帝国における封建制の全盛期は、オットー朝からシュタウフェン朝(10~13世紀)にかけての時代とされています。 この頃には、皇帝が各地の大諸侯に対して封土を与え、その下にさらに下級の騎士や家臣が連なる階層的な封建ネットワークが確立されていきました。

とくに11世紀のオットー3世やハインリヒ4世の時代には、教会への封土付与(司教政策)によって、皇帝が教会を味方につけながら支配力を保とうとした時期もありました。これは封建制を“世俗と宗教”の両方にまたがる制度へと発展させた例でもあり、神聖ローマ帝国ならではの特徴といえるでしょう。

また、封建的な身分関係によって、秩序・忠誠・相互扶助といった中世的価値観が社会の土台を支え、皇帝と諸侯、農民と領主などの関係も“わかりやすいルール”のもとで動いていたのです。

衰退期:領主の自立と中央の形骸化

13世紀後半以降、皇帝権が弱まるにつれて、各地の諸侯が自立色を強めていきます。とくに大空位時代(1250年代~)を経て、皇帝の任命や裁可を仰がずとも、自力で領国を経営できる“領邦君主”が次々に誕生しました。

このころから、封建制は次第に契約よりも慣習による支配へと移行していき、主従関係の形式だけが残る“空文化”が進行します。また、家臣の地位も世襲化が進み、もはや契約の更新すら形式的なものとなってしまい、皇帝が介入できる余地はほとんどなくなっていったのです。

さらに、都市の成長や商人階級の台頭によって、「土地を与える=支配する」というモデルが通用しなくなりつつありました。経済と社会の変化に対して、封建制は時代遅れの制度となっていったのです。

崩壊:近代国家と常備軍の登場

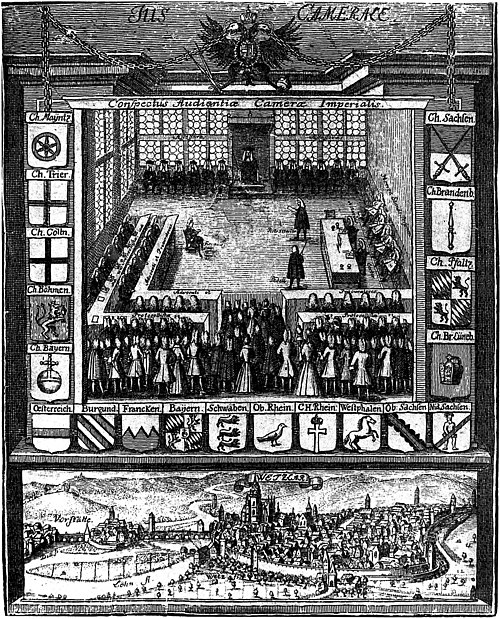

ウェストファリア条約の調印(Münster, 1648)

1648年、ミュンスターで行われたウェストファリア条約の調印式を描いた Gerard Terborch の絵画。封建制の崩壊が進む中、主権国家としての新たな秩序が形成された瞬間を視覚化。

出典:Gerard Terborch(製作者) / Public Domainより

16世紀以降、火器の普及・貨幣経済の浸透・常備軍の整備によって、土地に基づく軍事契約はだんだん時代遅れになっていきます。 土地ではなく税収と常備軍によって国家を動かすという「中央集権モデル」が、フランスやイングランドなどで実現されるようになり、神聖ローマ帝国の封建制はそれに対抗できなくなっていきました。

さらに、三十年戦争やナポレオン戦争などを通じて、中央集権国家の必要性が高まり、封建制は近代国家の誕生とともに消滅していきました。特に1803年の帝国代表者会議主要決議(ライヒスアプシュタット)では、多くの小領邦や教会領が世俗化・再編され、封建的な秩序は大きく揺らぎます。

そして神聖ローマ帝国が1806年に解体されたとき、封建制の時代もまた終焉を迎えたのです。それはただ一つの制度の終わりではなく、「中世という時代精神」の幕引きでもあったのかもしれません。

- 封建制は土地と忠誠の契約制度だった:皇帝から諸侯、騎士へと主従関係が形成されていた。

- 分権的な秩序を保つには有効だった:地域支配が柔軟で、軍事動員にも優れていた。

- 中央集権を妨げる構造でもあった:諸侯が強大化し、皇帝が弱体化していった。

- 起源はフランク王国にある:中世初期から継承された制度だった。

- 近代国家の台頭とともに崩壊した:軍制と経済の変化が封建制を時代遅れにした。