神聖ローマ帝国の経済体制とは?分裂国家を支えた産業を知ろう

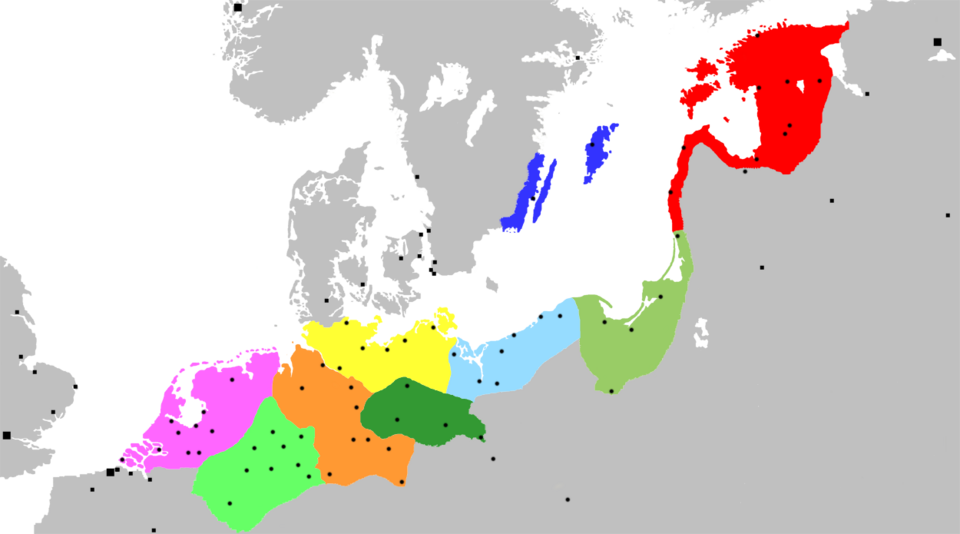

ハンザ同盟の領域図(約1400年頃)

ハンザ同盟は神聖ローマ帝国内の北ドイツ諸都市を中心に結成された都市同盟で、バルト海・北海交易を支配し帝国の経済基盤を支えた

出典:オーウェン・ブラック(著者)/Wikimedia Commons Public Domainより

「分裂だらけの神聖ローマ帝国に、ちゃんと経済なんてあったの?」と思った方──実はあったんです。それどころか、当時のヨーロッパでも屈指の商業都市や鉱山地帯を擁し、多種多様な経済活動が繰り広げられていました。皇帝の力は弱くても、帝国内の町や諸侯はそれぞれが“商売上手”。今回は、そんな神聖ローマ帝国の経済と産業について、分かりやすく見ていきましょう!

都市が経済のエンジンだった

政治的にはバラバラでも、都市は活発に経済を動かしていました。

自由都市と帝国都市の役割

帝国内には自由都市(フライシュタット)や帝国都市(ライヒシュタット)が多数存在しており、自治権を持つこれらの都市は経済活動の拠点でした。中でもニュルンベルクやアウクスブルクなどはヨーロッパ有数の商都として知られていました。

ハンザ同盟の中核

北部ドイツの都市群はハンザ同盟を結成し、バルト海〜北海にかけて国際貿易を展開。リューベックやハンブルクといった都市は、スカンディナヴィアやイングランドとの交易で繁栄を築きました。

職人とギルドによる都市経済

都市部ではギルド(同職組合)が発達し、職人による手工業生産が盛んに行われました。とくに金属加工や織物業は、都市ごとに得意分野が分かれており、いわば“産業のブロック経済”みたいな構造だったんですね。

鉱山資源が帝国を支えた

神聖ローマ帝国は、鉱山資源の宝庫でもありました。

銀と銅の産地

中部ドイツにはエルツ山地(ザクセン地方)など、豊かな銀山が点在していました。たとえばフライベルクやヨアヒムスタールでは銀の採掘が盛んで、「ヨアヒムスタール・ターラー」はのちの“ドル(dollar)”の語源になるほど有名でした。

フッガー家の台頭

南ドイツの都市アウクスブルクを拠点としたフッガー家は、鉱山投資と貿易で莫大な富を築き、皇帝カール5世に資金援助まで行ったことで知られます。経済界から政治に影響を与えるパワーエリートだったんですね。

塩とビールも重要資源

鉱物資源だけでなく、塩(ハルシュタット、ザルツブルク)やビール醸造(バイエルン)など、日常に欠かせない産品も重要な収入源でした。

農業と封建制度の再編も進行

田舎がただの貧しい土地だったわけではありません。農村経済もまた、帝国を支える屋台骨でした。

三圃制による効率的農業

農地を春耕地・秋耕地・休耕地に分けて耕作する三圃制が普及し、生産性が向上。特にライン川流域やバイエルン地方では、豊かな農業が地域経済を安定させていました。

荘園制から貨幣経済へ

中世の荘園制は、貨幣経済の拡大とともに変化し、農民が地代を現金で納めるようになっていきます。これにより、農民にも市場経済が浸透していくことになります。

地域ごとの多様性

帝国は分裂国家だけに、地域ごとに特色ある農村経済が発展していました。ワイン栽培が盛んなラインラント、酪農が中心のシュヴァーベン地方など、ミニ経済圏が帝国内に無数に存在していたんです。

- 都市経済が分裂帝国をつなぐ役割を果たした:自由都市や帝国都市が経済の中心だった。

- 鉱山資源と商業ネットワークで富を築いた:銀・銅・塩・ビールなどが主要産業に。

- 農業も進化し、地域ごとの経済圏が生まれた:封建制度の変化と貨幣経済の拡大が影響した。