千年帝国の栄光と混迷─神聖ローマ帝国の歴史をたどる

カール大帝の戴冠

カール大帝の戴冠(800年)は、神聖ローマ帝国の起源とされる象徴的事件であり、ローマ皇帝の権威を西欧に復活させたと位置づけられる

出典:1516‑17年制作のフレスコ画/Workshop of Raphael(製作者) / Public Domainより

神聖ローマ帝国と聞くと、どこか古めかしいけれど重厚な響きがありますよね。でもその中身は、ローマの名前を冠しながらもローマじゃなく、皇帝がいるのに国家じゃないという、何とも一筋縄ではいかない存在だったんです。それでもこの帝国は、実に約800年にわたってヨーロッパの中心に君臨し、栄光と混迷の歴史を刻み続けました。

この記事では、「神聖ローマ帝国」というちょっと奇妙なこの国家の成り立ちから終焉までを、時代区分ごとにわかりやすくたどっていきます。

帝国の建国期

混乱するフランク世界から「ローマ」の冠を取り戻した帝国の始まり。

カール大帝の戴冠(800年)

8世紀末、フランク王カール大帝がローマ教皇レオ3世から「ローマ皇帝」の冠を授かったことで、西ローマ帝国の復活が宣言されます。これが神聖ローマ帝国の精神的な出発点とされますが、当時はまだ「神聖ローマ帝国」という名前はありません。

オットー1世の戴冠(962年)

実質的な建国はこのとき。東フランク王であるオットー1世がローマ教皇から正式に皇帝に任命され、「ローマ皇帝位の再継承」が制度化。ここから教会と皇帝の二重権威の時代が始まるのです。

帝国の成長期

王権と教権のバランスの中で、帝国の制度と領土が発展していきます。

サリカ朝と帝国教会政策

11世紀のハインリヒ3世などは、教皇よりも上に立つ皇帝として振る舞い、教会人事にも介入しました。教会と皇帝のパートナー体制が整っていた時代です。

叙任権闘争と皇帝の弱体化

しかし11世紀後半、ハインリヒ4世とグレゴリウス7世の間で叙任権闘争が勃発。皇帝の威信が大きく損なわれ、諸侯や教会の自立が進んでいきました。

帝国の黄金期

政治的統一と文化的繁栄を実現した“中世帝国”のピーク。

ホーエンシュタウフェン朝の登場

12世紀後半、フリードリヒ1世(赤髭王)やフリードリヒ2世らが登場し、イタリア政策や教皇との対決を通じて、皇帝権の再建を図ります。特にフリードリヒ2世は、シチリア王国とドイツを統一し、帝国を地中海規模の存在へと引き上げました。

文化と法制度の整備

この時代にはローマ法の導入や大学の設立も進み、帝国に知的・制度的な厚みが加わります。神聖ローマ帝国の最盛期とも言える時代でした。

帝国の衰退期

内部の分裂と外部からの圧力が重なり、皇帝の権威は次第に形骸化。

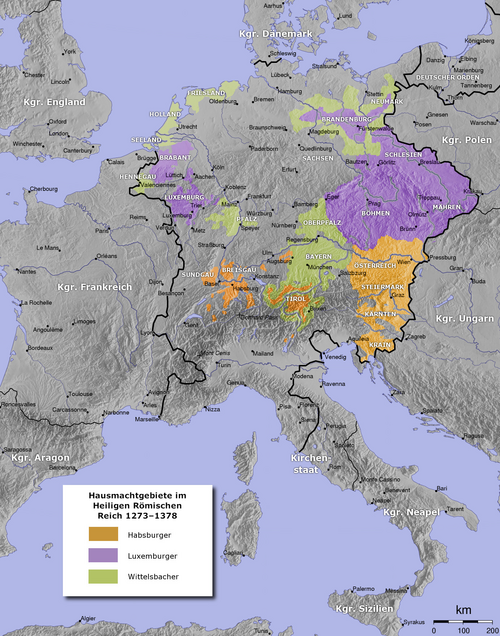

大空位時代(1250〜1273年)

フリードリヒ2世の死後、後継者争いと政治的空白によって皇帝不在の時代が続きます。この時期、諸侯の権力が一気に強まり、皇帝による中央集権化はほぼ不可能に。

選帝侯と金印勅書(1356年)

カール4世によって皇帝選出ルールが明文化された金印勅書は、安定をもたらす一方で、選帝侯の影響力を確定させ、皇帝の実権をさらに削ぐことになりました。

帝国の終末期

近世の波に抗いきれず、帝国はついに幕を閉じることになります。

宗教改革と三十年戦争

ルターの登場によって帝国内は宗教で真っ二つに。加えて1618年に勃発した三十年戦争では領邦同士が入り乱れ、帝国は荒廃。1648年のヴェストファーレン条約によって皇帝の権限はほぼ名目化します。

ナポレオンと帝国の終焉

18世紀末〜19世紀初頭、フランス革命とナポレオン戦争が帝国のとどめを刺します。1806年、皇帝フランツ2世が帝冠を返上し、神聖ローマ帝国は正式に解体。約800年の歴史に終止符が打たれました。

- 建国期:カール大帝とオットー1世によって「帝国」としての理念と制度が誕生。

- 成長期:皇帝と教会のバランスの中で秩序が築かれるも、対立の芽が生まれる。

- 黄金期:フリードリヒ2世らによって政治・文化の絶頂を迎える。

- 衰退期:皇帝の実権が失われ、分裂国家として機能しはじめる。

- 終末期:宗教対立とナポレオン戦争により、帝国はついに崩壊した。