名前はローマでも中身は別物!神聖ローマ帝国とビザンツ帝国の違い

神聖ローマ帝国とビザンツ帝国──この2つの国、どちらも「ローマ」という名前を冠しながら、その実態はまったく違います。でも、名前に“ローマ”が入ってるし、どちらも皇帝がいて、なんだか「ローマ帝国の続き」に見えてくるんですよね。

ところがどっこい、神聖ローマ帝国とビザンツ帝国(東ローマ帝国)は起源も文化も政治体制もまるで別物。この2つを混同すると、ヨーロッパと東地中海の歴史がごっちゃになってしまうんです。

この記事では、そんな「ローマの名を引き継いだ2つの帝国」の違いを、わかりやすくかみ砕いて解説していきます。

出発点がまったく違う

そもそもこの2つの国、どちらも“ローマ”を名乗ってはいますが、スタート地点がぜんぜん違うんです。

ビザンツ帝国はローマ帝国の直系

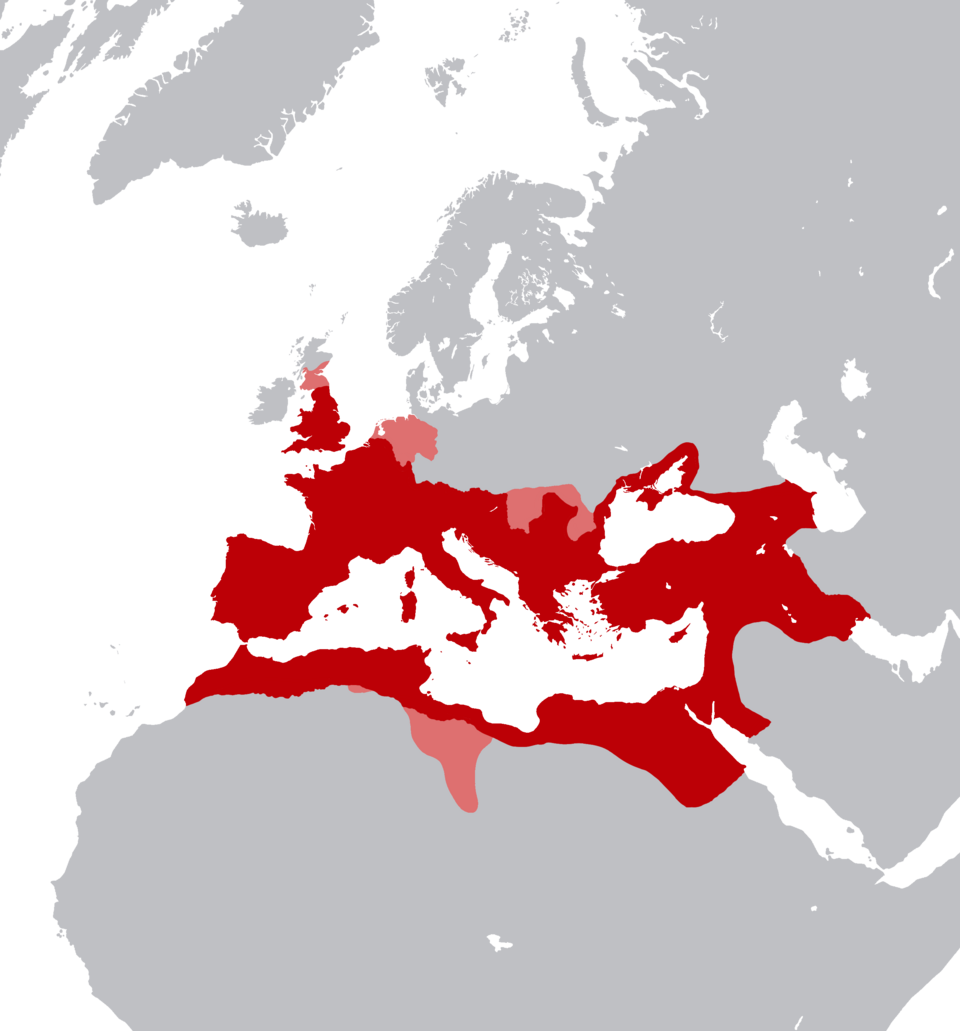

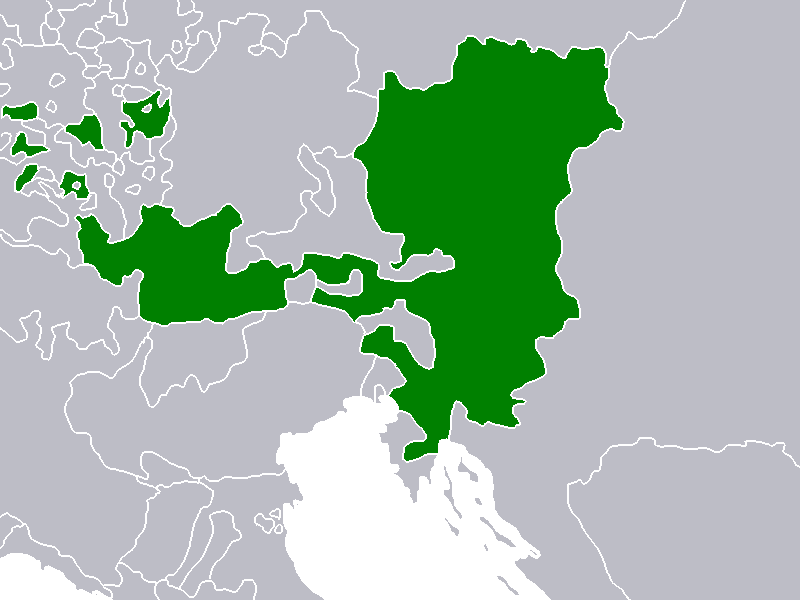

ビザンツ帝国(東ローマ帝国)は、395年のローマ帝国分裂後、コンスタンティノープルを首都とした正統なローマ帝国の東側です。476年に西ローマ帝国が滅亡しても、東ローマはそのまま続き、千年以上も存続。つまり、「本家ローマ帝国」の生き残りだったわけです。

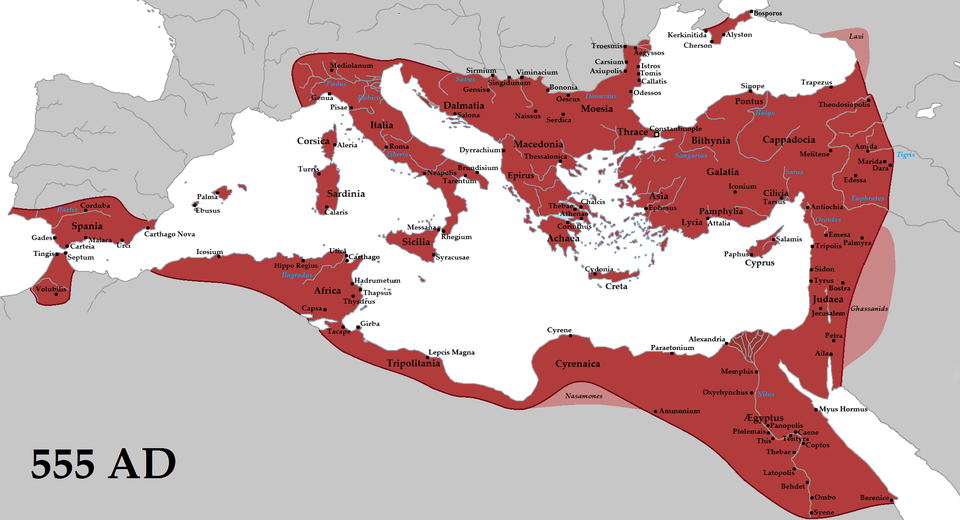

555年の東ローマ帝国(ビザンツ帝国)の領域

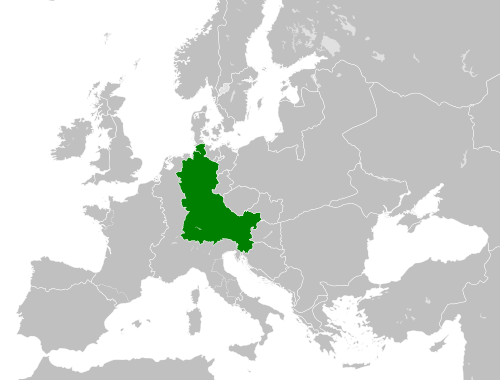

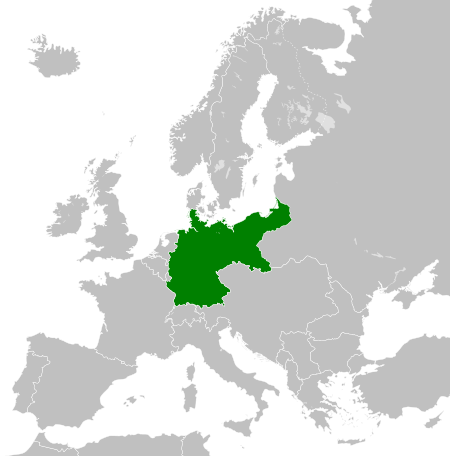

全盛期のビザンツ帝国は地中海東岸・北アフリカ・イタリア半島を含む広域を支配したが、神聖ローマ帝国の領土は主にドイツ・中欧に限定され、地理的・文化的に重なりは少なかった。

出典:Title『Justinian555AD』-by Tataryn(著者) / Creative Commons CC BY-SA 3.0より

神聖ローマ帝国は“ローマの看板”を借りた

一方、神聖ローマ帝国は962年、オットー1世がローマ教皇から皇帝冠を受け取ったことで誕生。すでにビザンツ帝国が現役で存在していた時代に、「ローマの後継者」を名乗り出た、いわば“ローマを名乗る別の国”だったんです。

文化と宗教がまったく違う

同じ“ローマ”という名でも、その文化や宗教のあり方は全然違っていました。

ビザンツはギリシア語文化圏

ビザンツ帝国では、支配層も庶民もギリシア語を話し、文化も東方的。神学や哲学、法制度もローマ+ギリシアの融合で成り立っており、キリスト教も東方正教会が主流でした。つまり「ローマの衣をまとったギリシア世界」とも言えるんです。

神聖ローマはラテン・ゲルマン系

神聖ローマ帝国ではラテン語が儀礼語として使われつつ、実際にはドイツ語圏のゲルマン文化が支配的。宗教もローマ=カトリック教会の教義が中心で、のちにはプロテスタントも台頭。東方正教とは思想的にも教会組織的にも断絶していました。

国家の構造と皇帝の在り方が違う

両者は“皇帝が治める国”という点では共通していますが、その実態はまるで正反対。

ビザンツ皇帝は専制君主

ビザンツ帝国の皇帝は絶対的な権力を握り、行政・軍事・宗教すべてを掌握する存在でした。官僚制度も高度に発展しており、ローマ帝国の統治機構を引き継いだ中央集権国家だったのです。

神聖ローマ皇帝は調整役

一方、神聖ローマ帝国では、皇帝は選帝侯による選挙制で選ばれ、その権限も諸侯の協力があってこそ。数百の領邦がそれぞれ独自の法と軍隊を持つ分権型の国家連合で、皇帝は強力な統治者というより“まとめ役”だったんです。

- 成り立ちが違う:ビザンツはローマ帝国の直系、神聖ローマは“後継”を名乗る別国家だった。

- 文化圏が異なる:ビザンツはギリシア語と正教会、神聖ローマはラテン文化とカトリックが中心だった。

- 国家体制が正反対:ビザンツは中央集権、神聖ローマは分権型の緩やかな連合体だった。