カール4世は何した人?金印勅書を発布した神聖ローマ皇帝

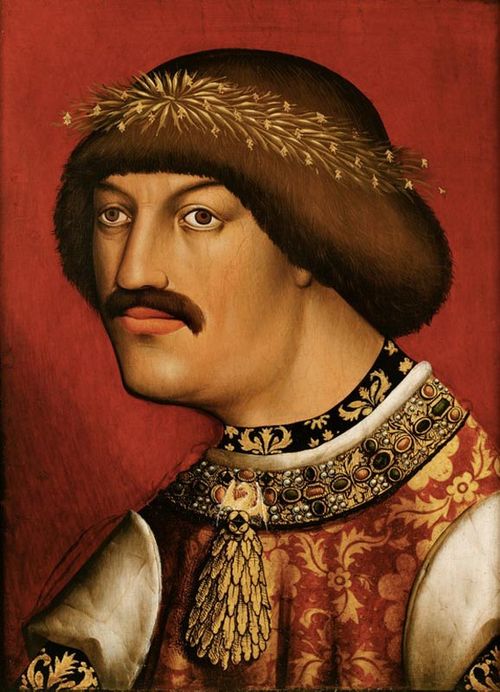

カール4世

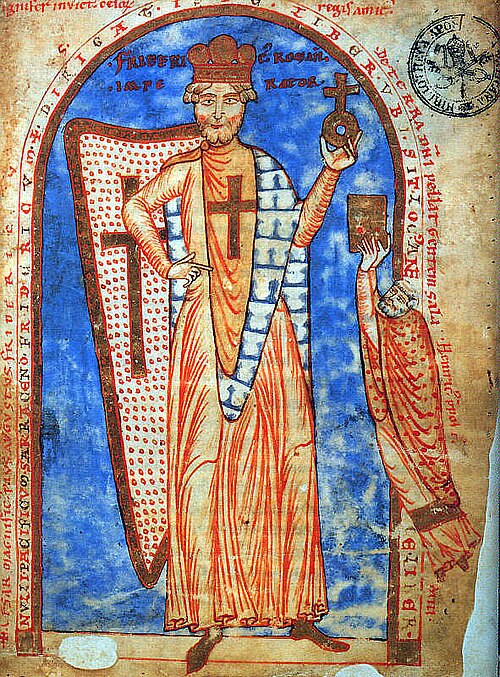

ニコラウス・ヴルムザーによる15世紀ごろの肖像画で、帝冠と豪華な装束をまとったカール4世の姿

出典:Nicholas Wurmser(作家/推定) / Public Domainより

| 名前 | カール4世 |

|---|---|

| 生没年 | 1316年 - 1378年 |

| 在位期間 | 1346年 - 1378年(皇帝としては1355年 - 1378年) |

| 王朝 | ルクセンブルク家 |

| 出身地 | プラハ(ボヘミア王国) |

| 戴冠場所 | ローマ(聖ペテロ大聖堂) |

| 主な功績 | 金印勅書で選帝侯制度を確立、プラハ大学を創設、文化・行政両面で帝国の制度的基盤を強化 |

| 死因 | 病死(プラハで没) |

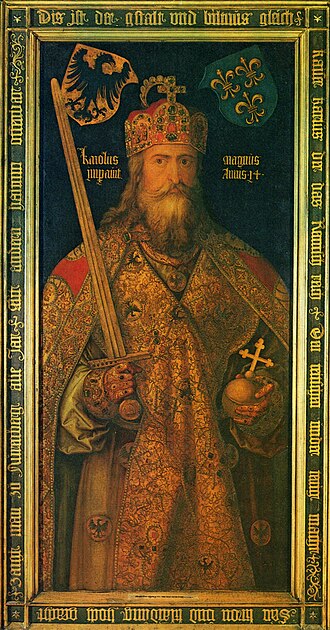

14世紀の神聖ローマ帝国において、「帝国の制度化」と「都市文化の発展」を同時に進めたバランス型の皇帝がいました。その名はカール4世(1316 - 1378)。彼は皇帝としての威信を再建しながら、ボヘミア王としてプラハをヨーロッパ有数の文化都市へと引き上げるなど、多方面にわたって影響を及ぼした人物です。

そして何より有名なのが、1356年に発布された「金印勅書」。これは神聖ローマ帝国の選帝制度を公式に定めた画期的な法令であり、帝国の選挙制度を200年以上にわたって規定する礎となったんです。

この記事では、そんなカール4世の家系・政略・文化政策に注目し、彼が帝国史に残したレガシーをわかりやすくかみ砕いて紹介していきます!

カール4世は何家か

カール4世はルクセンブルク家出身。 つまり、のちにハプスブルク家が帝位を独占する前、中世後期に皇帝の座を獲得していた有力家門のひとつなんです。 ルクセンブルク家は比較的「西方寄り」の貴族でしたが、カールの時代に一気に中央ヨーロッパの覇権をつかむまでに成長していきます。

ボヘミア王位との関係

カール4世の父はヨハン盲目王(1296 - 1346)。フランスの名門・ルクセンブルク家の出でありながら、ボヘミア王として帝国東部に拠点を持つという一風変わった経歴を持っていました。

カール自身も若くしてボヘミア王となり、プラハを拠点とする王政を固めます。 彼の統治はきわめて文化的かつ計画的で、プラハを帝国随一の都に育て上げるという並々ならぬ意欲を見せました。

実際、神聖ローマ皇帝でありながら、“ボヘミアの王様”としての存在感がとても強く、ドイツ諸侯のなかには「ちょっと距離がある」と感じた者もいたほどです。

ボヘミアの財政と文化が帝位の支えに

ボヘミア王としての豊富な鉱山資源(特に銀山)と経済力は、カールの皇帝選出時の選帝侯への政治資金や外交の原資としても活用されました。

つまり、ボヘミア王位の保有は単なる“肩書き”ではなく、実質的な皇帝権の基盤になっていたのです。

家名にちなんだ外交戦略

ルクセンブルク家はもともと、現在のベルギー~フランス東部にかけての一地域を基盤とした家系で、神聖ローマ帝国の中枢とはやや距離がある存在でした。ところがカール4世は、神聖ローマ皇帝に上り詰めたのち、家名と一族の拡大政策に着手。

姉妹・息子たちを各地の有力家門と政略結婚させ、ルクセンブルク家の領地ネットワークを一気に拡大していきました。

ルクセンブルク家の“皇帝一族化”

実際、カールの子孫たちはその後も皇帝位を手にし続け、ハプスブルク家が台頭する前の「皇帝一族」として帝国の中心に君臨します。 たとえば息子のヴェンツェル(ヴァーツラフ)も神聖ローマ皇帝となり、一時期は“ルクセンブルク帝国”とも言うべき体制が築かれていたほどなんです。

このように、カール4世は単に「たまたま皇帝になった地方王」ではなく、自らの家名と領地、文化的拠点を活用しながら、帝国の勢力地図を書き換えていった存在だったんですね。

そしてそれこそが、後世に「最も計画的な中世皇帝」と評される理由でもあるのです。

カール4世とハプスブルク家

ハプスブルク家とはライバルであり、同時に政治的パートナーでもあった──そんな微妙な関係にあったのがこの時代のルクセンブルク家とハプスブルク家です。

両者は神聖ローマ皇帝の座をめぐって常に火花を散らしていましたが、一方で互いに牽制し合いながら、帝国の秩序を支える二大勢力として機能していたんです。

皇帝位をめぐる駆け引き

14世紀前半、神聖ローマ帝国では皇帝位の継承をめぐる競争が激化していました。ハプスブルク家からはアルブレヒト2世(オーストリア公)が対抗馬として台頭。 軍事力と領土を背景に、帝位への野心をあらわにします。 しかしカール4世は、そうした武力中心のアプローチではなく、選帝侯との徹底した関係構築によって、選挙における優位を確保していきました。

カールは妹をオーストリア公に嫁がせるなど、ハプスブルク家との血縁的なつながりもつくりながら、皇帝選挙ではあくまで「ルクセンブルク家による主導権」を保持し続けます。 まさに戦わずして勝つ外交皇帝の面目躍如といったところですね。

選帝侯制度を熟知した戦略

カールは選帝侯の支持を得るため、財政的な支援、特権の付与、地方政策の柔軟化など、きめ細かな調整を重ねました。

ハプスブルク家が力で押すのに対し、カールは交渉と仕組みづくりで優位を築いたのです。

神聖ローマ帝国の制度化で差をつけた

ハプスブルク家が軍事力や領土拡大に強みを持っていたのに対し、カール4世は制度と文書による政治で勝負しました。その代表が、皇帝選出のルールを明文化した金印勅書。

この文書によって、皇帝選挙は7人の選帝侯によって行われることが確定し、選帝侯の権限と手続きが安定化しました。これはカールにとって、「自分のように制度を読み解き活用できる者が皇帝になるべきだ」というルクセンブルク流の統治観を反映した政策でもあります。

法と文書による「静かな支配」

ハプスブルク家が剣を使って道を切り開こうとしたのに対し、カールは法と記録、都市の支援、大学の設立などを通じて、人心と秩序を掌握しようとしました。 その象徴が、プラハ大学(1348年創設)の設立であり、皇帝による教育と知の支配という新たな帝国像の提示でもあったのです。

皇帝=秩序の設計者

このように、カール4世は「征服する皇帝」ではなく、制度を設計し、帝国に安定をもたらす皇帝としての道を選びました。

そしてこの方針が、結果的にルクセンブルク家を皇帝家門としてのピークに導いたのです。

ルクセンブルク家とハプスブルク家の関係は、単なる勢力争いではなく、「力による支配」か「制度による支配」かという政治思想のぶつかり合いでもありました。

その中でカール4世は、文書と法の力でハプスブルク家を出し抜き、神聖ローマ帝国のかたちを整えた「書類で勝つ皇帝」だったのです。

カール4世と金印勅書

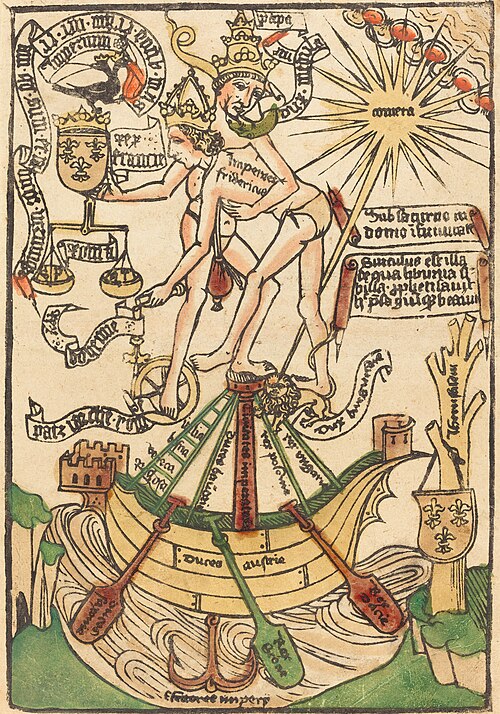

カール4世最大の功績、それが1356年に発布された金印勅書(Goldene Bulle)。 これは単なる一法令にとどまらず、神聖ローマ帝国の政治制度を根本から整備し、帝国という分裂的な構造に“ルール”という共通土台を与えた画期的な出来事でした。

選帝侯の制度を法的に固定化

金印勅書では、皇帝を選ぶ権限を持つ「七選帝侯」が公式に規定されました。

その内訳は以下の通りです:

- マインツ大司教

- ケルン大司教

- トリーア大司教

- ボヘミア王

- ファルツ伯

- ザクセン公

- ブランデンブルク辺境伯

この七名が皇帝を選出するという仕組みは、それまで慣例的に存在していたものを明文化し、固定化した点に大きな意味があります。

これにより、皇帝の正統性は「教皇の戴冠」よりも「ドイツ諸侯の合意」が中心となり、帝国の内的自治性が強調されるようになったのです。

諸侯間の争いを抑える狙いも

この勅書のもうひとつの狙いは、皇帝選挙をめぐる内乱の防止でした。それまでの選挙では、選帝侯同士が複数の候補を立てて同時に“皇帝”を名乗る対立状態がたびたび発生しており、それが帝国の分裂や内戦につながっていたんです。

金印勅書では、選挙の開催地、投票方法、投票者の権限、さらには選挙中に行ってはいけない行為などを細かく規定し、儀式としての秩序を明文化しました。

まさにこの改革は、カール4世が目指した「文書と制度による統治」の真骨頂といえるでしょう。

教皇権との距離をとる姿勢

金印勅書では、皇帝選出にあたって教皇の承認を不要とする構図も暗黙に含まれていました。

つまり、「皇帝の正統性はドイツの制度に基づく」という考え方が制度化されたことで、皇帝と教皇の“上下関係”を再定義する動きにもつながっていくのです。

これは、かつての叙任権闘争などで揺れた帝国と教皇庁の関係に、一種の“距離感”を持たせるものでした。

長期的な影響力

金印勅書はその後も長く効力を持ち、18世紀に至るまで帝国の憲法的基盤として機能し続けました。 その意味でこれは単なるカール4世個人の業績ではなく、帝国というシステムそのものの骨格を決定づけた文書でもあったのです。

このように金印勅書は、カール4世の「力ではなくルールで統治する皇帝像」を体現したものであり、まさに神聖ローマ帝国という“法による連邦”の礎石となったのでした。

カール4世とプラハ大学

カール4世はまた、文化面でも重要な足跡を残しています。その象徴がプラハ大学の創設です。これは単なる教育機関の設立にとどまらず、神聖ローマ帝国における知の中枢を新たに打ち立てるという、カールの壮大な構想の一部だったのです。

中欧初の大学

1348年、カールは教皇クレメンス6世の認可を得て、プラハ大学(現在のカレル大学)を創設しました。 これは神聖ローマ帝国内で初めての大学であり、パリ大学やボローニャ大学といった西欧の伝統的大学と肩を並べる、中欧最古の学術機関となりました。

この大学では、神学・法学・医学・芸術(哲学)の四学部制が導入され、ラテン語による講義が行われるなど、ヨーロッパ標準の高等教育機関として機能。プラハが学問都市としての地位を確立するきっかけとなったのです。

教育政策としての意味

カールにとって大学創設は、単なる文化振興ではなく、国家の運営と皇帝の正統性を支える人材基盤をつくるための制度設計でもありました。

学識ある聖職者・法律家・行政官の育成によって、「文書と制度による帝国統治」を後押ししようとしたんですね。

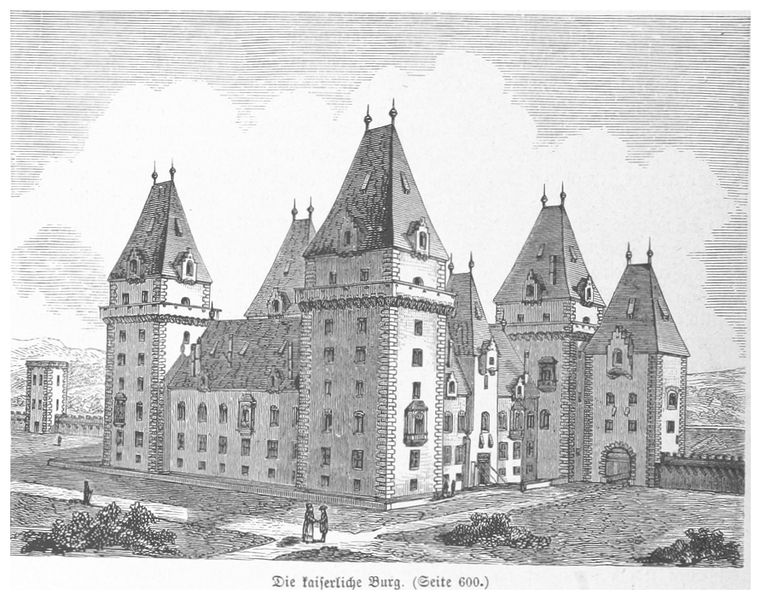

帝国文化の中心としてのプラハ

プラハ大学の創設にあわせて、カールは都市プラハそのものを帝国の文化的・象徴的首都に育て上げようとします。その代表が、現在もプラハの象徴であるカレル橋や聖ヴィート大聖堂の着工です。

ゴシック様式を採り入れた壮麗な大聖堂や石橋の建設は、単にインフラ整備ではなく、皇帝権威とキリスト教世界の一体感を表すプロジェクトでもありました。

文化・建築・学問の三位一体戦略

教育(プラハ大学)・宗教(大聖堂)・交通と象徴(橋)という三本柱によって、カールはプラハを“帝国の新しい心臓部”へと押し上げていきます。 これは、当時ローマやアーヘンといった「古都」に依存していた帝国文化を、中欧において再構築しようとする挑戦でもあったのです。

ボヘミアの文化的自立

こうした政策を通じて、プラハは単なる一地方都市から学問・宗教・政治の集約都市へと成長。 ボヘミア王としてのカールの地位は、帝国皇帝としての活動にも相乗的な力を発揮することになります。

このように、プラハ大学の創設はカール4世の文化政策の核心であり、帝国統治における知的基盤を整えるという極めて実務的な狙いも含まれていたのです。

まさに「文化で支配する皇帝」の名にふさわしい施策だったといえるでしょう。

- ルクセンブルク家出身で、ボヘミア王としても強い存在感を放った:帝国の東側に重心を移した政治家だった。

- 金印勅書で皇帝選出制度を制度化した:教皇に依存しない帝位継承を可能にした。

- プラハ大学創設を通じて学術文化の発展を推進した:中欧を文化的中心地に引き上げた。