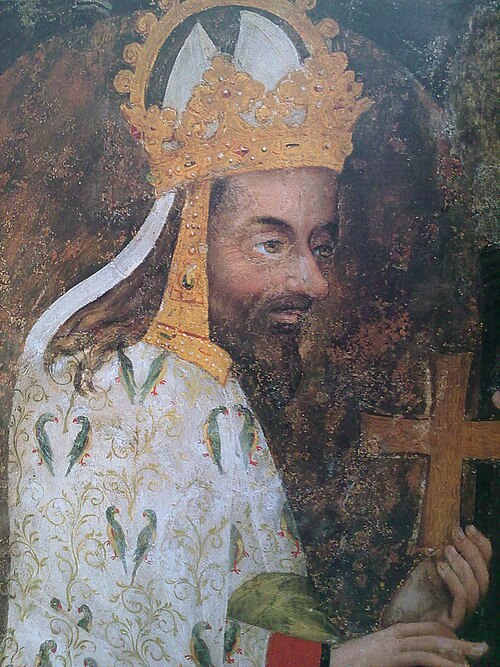

フリードリヒ1世は何した人?赤髭王と呼ばれた神聖ローマ皇帝

フリードリヒ1世(在位1155–1190年)

「赤髭王(バルバロッサ)」の異名で知られ、神聖ローマ皇帝としてイタリア遠征や法整備を通じて皇帝権の強化を図った

出典:unknown illustrator / Wikimedia Commons Public Domainより

| 名前 | フリードリヒ1世(バルバロッサ) |

|---|---|

| 生没年 | 1122年頃 - 1190年 |

| 在位期間 | 1152年 - 1190年(皇帝としては1155年 - 1190年) |

| 王朝 | ホーエンシュタウフェン朝 |

| 出身地 | スヴァーベン地方(現ドイツ南西部) |

| 戴冠場所 | ローマ(聖ペテロ大聖堂) |

| 主な功績 | イタリア政策を推進し、ロンバルディア都市と抗争。第3回十字軍に参加し皇帝権の威信を高めた |

| 死因 | 第3回十字軍遠征中に溺死(小アジアのサレフ川) |

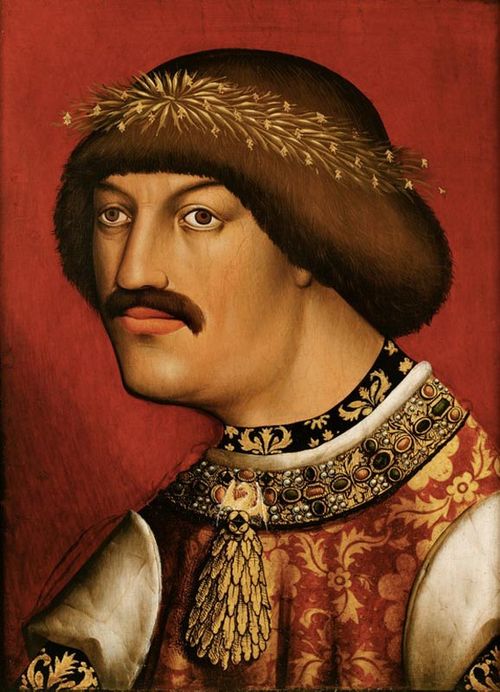

「赤髭王」の異名で知られるフリードリヒ1世(1122頃 - 1190)は、中世の神聖ローマ帝国を語るうえで外せない存在です。その堂々たる風貌と精力的な政治・軍事活動から、同時代の人々にはまさに“理想の皇帝像”として映ったと言われています。

十字軍への参加、ローマとの権力争い、そして北イタリアでの遠征──彼の人生はまさに「動乱の中世」の象徴のようなドラマに満ちていました。

この記事では、そんなフリードリヒ1世の生涯や功績を、彼の象徴的な三つのテーマに沿ってわかりやすくかみ砕いて解説していきます!

フリードリヒ1世の生涯と死因

フリードリヒ1世はシュタウフェン家出身の皇帝で、1152年にローマ王、1155年には神聖ローマ皇帝として戴冠されました。「赤髭王(バルバロッサ)」というニックネームは、その名の通りの燃えるような赤い髭にちなんでいます。

この異名はただの見た目だけでなく、力強くカリスマ性にあふれた人物像を印象づけるうえでも、当時の人々にとって特別な意味を持っていたのです。

王位継承と帝国統一への意欲

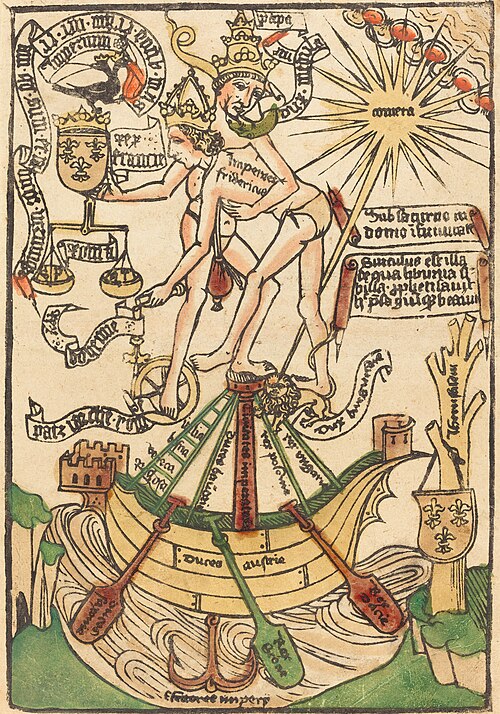

当時の神聖ローマ帝国は、内乱や貴族間の対立でかなり分裂傾向にありました。そんな中で即位したフリードリヒ1世は、南ドイツのシュタウフェン家と北ドイツのザクセン家という対立する勢力の“中間”に立つ人物でした。

このことが、皇帝として両者の緊張をうまく調整する調停者としての役割を担うことになり、彼の支持基盤を広げる要因にもなったのです。

イタリア政策への介入

フリードリヒ1世の最大の関心は、ローマ皇帝としての威信を取り戻すこと。そのために彼はたびたびイタリア遠征を行い、教皇権とのせめぎあいや、北イタリア都市との戦いにのめり込んでいきました。

特にロンバルディア同盟との抗争は有名で、ミラノなどの都市と激しい戦争を繰り広げた末、1176年のレニャーノの戦いで敗北を喫します。

それでも彼は諦めず、皇帝としての権威を維持しつつ、妥協的にイタリア政策を展開していくことになります。

叙任権問題の“終息”

彼の治世では、前世代の大問題だった「叙任権闘争」も徐々に鎮静化します。

フリードリヒ1世は一時は教皇と真っ向から対立しましたが、最終的には妥協と外交を使って政治的安定を優先する姿勢を見せるようになります。

十字軍の挫折とあっけない最期

フリードリヒ1世の死は、その生涯にふさわしいほど劇的なものでした。

1189年、イスラム勢力に奪還された聖地エルサレムを奪い返すべく発足した第三回十字軍に参加。イングランド王リチャード1世やフランス王フィリップ2世と並ぶ“大物参加者”として、フリードリヒも大軍を率いて出陣します。

しかしその途上、現トルコ領内のサリフ川を渡ろうとした際に落馬し、溺死してしまいました。しかも、気温が非常に高く、重装備のままだったことも死因の一因だったといわれています。

遠征軍の瓦解と“英雄の喪失”

皇帝を失ったドイツ軍は混乱し、士気は急落。その後の十字軍遠征は、フリードリヒの死によって大きく計画変更を余儀なくされることになります。

この唐突すぎる死と、果たされなかった理想のために、フリードリヒ1世はいつしか「カイザー・バルバロッサ伝説」という形で神格化されていきます。

ドイツでは「皇帝はキフホイザー山で眠っており、いつか祖国の危機に目覚めて戻ってくる」と信じられ、19世紀以降のナショナリズムとも深く結びついていくんです。

このように、フリードリヒ1世は“実在の政治家”であると同時に、“神話的存在”としても後世に多大な影響を残した皇帝だったといえるでしょう。

フリードリヒ1世と十字軍

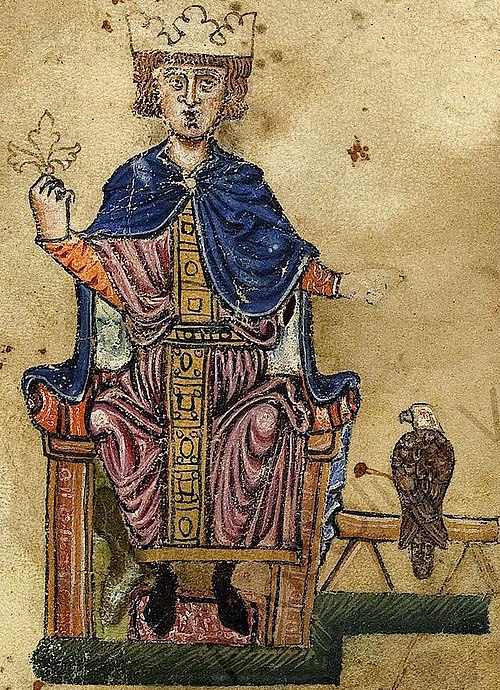

皇帝フリードリヒ1世の生涯のなかでも、最大級の軍事的挑戦となったのが第三回十字軍(1189年~)への参加でした。

この遠征は単なる軍事作戦ではなく、皇帝としての信仰・威信・そしてヨーロッパ諸侯のリーダーシップを示す一大舞台でもあったのです。

キリスト教世界の“盾”として出陣

1187年、イスラム側の英傑サラディンがエルサレムを奪還。

この報はヨーロッパのキリスト教世界に大きな衝撃を与え、すぐに第三回十字軍が組織されることとなります。

フリードリヒ1世は、フランス王フィリップ2世やイングランド王リチャード1世(獅子心王)と並ぶ「三大君主」の一人として、大陸からの軍勢を率いて参加しました。

しかも彼の遠征軍はおよそ1万人ともいわれる正規兵と多数の従者を含む、当時としては異例の規模と統率力を誇るものでした。

皇帝軍の特徴と狙い

フリードリヒの軍は、戦闘だけでなく補給路の確保や進軍経路の整備にも細心の注意を払った「慎重かつ秩序だった進軍」が特徴です。

彼の狙いは単なる“聖地奪還”にとどまらず、キリスト教世界における皇帝の正当性と実力を内外に示すことでもあったのです。

この遠征には、すでに政治的・軍事的キャリアを積み重ねた老練な皇帝としての威厳と使命感が込められていました。

遠征の頓挫と伝説化

しかし、その壮大な構想は予期せぬ事態で頓挫します。

1190年、現トルコのサリフ川を渡河中、フリードリヒ1世は落馬して川に流され、溺死してしまうのです。皇帝の突然の死により、彼の率いていた大軍は動揺し、指揮系統は崩壊。

多くの兵士たちはその場で撤退を決意し、一部の部隊はかろうじて聖地に到達したものの、ドイツ軍主体の十字軍は事実上の失敗に終わってしまいました。

この一件は十字軍全体にも重くのしかかり、のちのリチャード1世とサラディンによる交渉にも影響を及ぼすことになります。

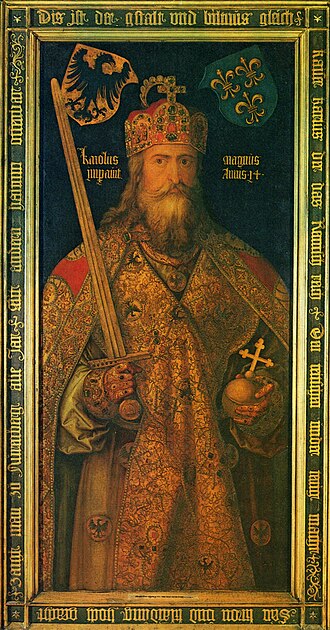

「伝説の皇帝」へと昇華

この悲劇的な最期が、かえってフリードリヒ1世を「最後まで信仰のために戦った理想の皇帝」として語り継がせることになります。

やがて彼は、ただの歴史的人物を超え、眠れる英雄バルバロッサ伝説として民衆の心に生き続けることになるのです。

ドイツの山奥、キフホイザー山に眠っていて、「帝国が危機に陥ったときに再び目覚める」とされるこの伝説は、19世紀のドイツ民族意識の高まりとともにナショナリズムの象徴として再解釈されていくことになります。

こうしてフリードリヒ1世は、単なる失敗した遠征の指導者ではなく、ドイツ史における理想的皇帝像のひとつとして、特別な地位を築くことになったのです。

フリードリヒ1世とイタリア政策

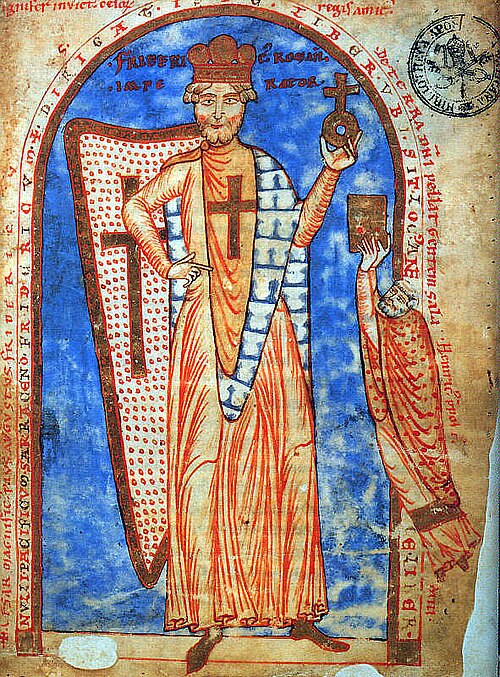

彼の治世のもう一つの大きな柱が、イタリア政策です。神聖ローマ皇帝としての権威を内外に示すため、フリードリヒ1世は積極的にアルプスを越え、北イタリアの都市やローマ教皇との関係構築に力を注ぎました。

この政策は単なる外交ではなく、皇帝としての理想と現実の衝突を象徴する壮大な取り組みでもあったのです。

ロンバルディア都市との衝突

とりわけ激しかったのが、ミラノを筆頭とするロンバルディア同盟との対立です。

北イタリアの諸都市は、それぞれに自治と商業の繁栄を誇っており、皇帝の直接支配を拒もうとする動きを見せていました。

フリードリヒ1世は、皇帝権を行使してこれらの都市を服属させようとたびたび遠征を実施しますが、彼らの抵抗は想像以上に根強かったのです。

ミラノの陥落と再建

1158年の遠征では、フリードリヒ軍はミラノを包囲・陥落させ、一時的に都市を破壊しました。 ところが数年後、ミラノは驚異的なスピードで復興し、諸都市と連携してロンバルディア同盟を結成。ここに皇帝と都市国家の本格的な対立構図ができあがります。

レニャーノの戦いと敗北

1176年、レニャーノの戦いにおいて、皇帝軍は市民兵主体の同盟軍に敗れます。 この戦いは単なる軍事的敗北というよりも、中世イタリアにおける都市自治の勝利として象徴的な意味を持つことになりました。

つまり、皇帝といえども、都市国家の意志や自立性を無視することはできない時代に入ったということなんです。

教皇との微妙な距離感

イタリア政策において、もう一つの重要なプレイヤーがローマ教皇です。

フリードリヒ1世は当初、教皇アドリアヌス4世と良好な関係を築いており、皇帝としての戴冠もその協力のもとで実現しました。

しかし、皇帝と教皇の関係は非常にデリケートなもので、どちらが「キリスト教世界の最高権威か」を巡って徐々に緊張が高まっていきます。

叙任権闘争の“余波”

この時代にはすでに「叙任権闘争」のピークは過ぎていたものの、皇帝と教皇の力関係は依然として微妙なバランスのうえに成り立っていました。

ときには皇帝が教皇の許可なく司教任命を行ったり、逆に教皇が皇帝の政策を牽制したりと、協力と対立のジグザグな関係が続いたのです。

教皇アレクサンデル3世との対立と和解

特に、アレクサンデル3世の時代には、フリードリヒは対抗教皇を立てて対抗するなど、関係は最悪のレベルにまで冷え込みました。 それでも最終的には1183年のコンスタンツ条約で、ロンバルディア同盟との講和と同時に教皇との和解も成立。

この条約は、都市の自治をある程度認めつつ、形式的には皇帝の権威を維持するという、きわめて現実的な妥協策でした。

イタリア政策の長期的影響

フリードリヒ1世のイタリア政策は、短期的には完全な成功とはいえませんでしたが、皇帝と都市・教皇との関係をどう構築すべきかという「モデル」を提示したという点で大きな意味を持ちます。

のちの神聖ローマ皇帝たちは、彼の足跡をなぞるようにイタリアに介入し、同じような難題に直面することになるのです。

その意味で、フリードリヒのイタリア政策は、神聖ローマ帝国の「永遠の課題」を可視化したものだったといえるでしょう。

- 内政・外交両面で神聖ローマ帝国の統一を目指した:諸侯との協調や都市政策に尽力した。

- 第三回十字軍でキリスト教世界の防衛を担った:その死は“理想の皇帝”として伝説化された。

- 北イタリアとの抗争を通じて都市と皇帝の関係に一石を投じた:レニャーノの敗北と条約は後の都市自治に影響を与えた。