ハインリヒ4世は何した人?叙任権闘争で知られる神聖ローマ皇帝

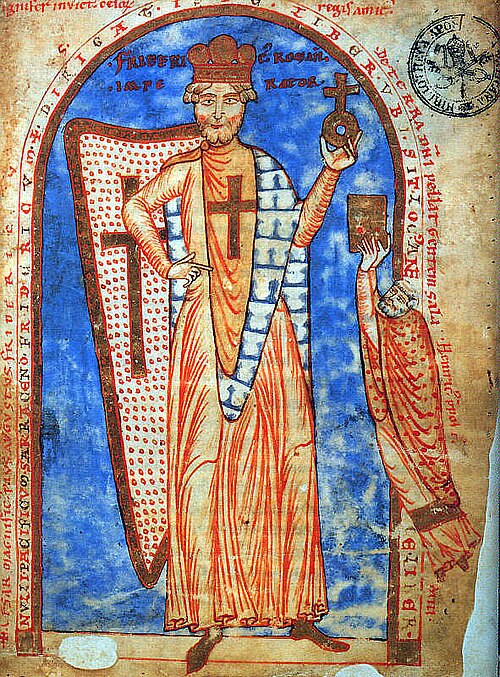

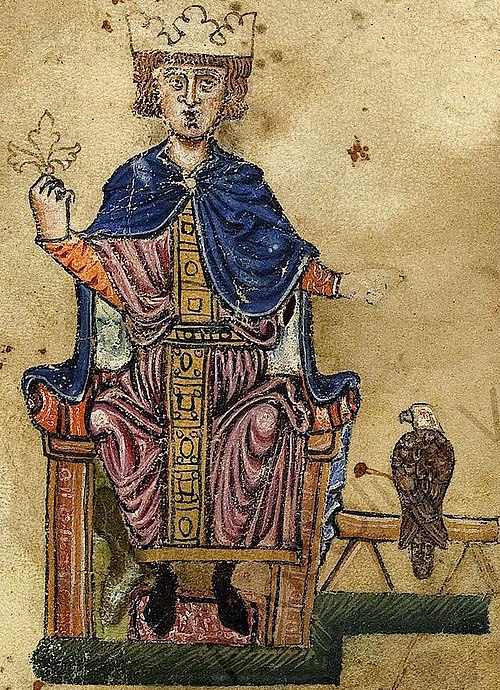

ハインリヒ4世(神聖ローマ皇帝)のミニアチュール肖像

11世紀トナム修道院の福音書に描かれた、冠と玉璽を持つハインリヒ4世

出典:匿名(制作不詳) / Creative Commons Public Domain Mark 1.0(パブリックドメイン)より

| 名前 | ハインリヒ4世 |

|---|---|

| 生没年 | 1050年 - 1106年 |

| 在位期間 | 1056年 - 1105年(皇帝としては1084年 - 1105年) |

| 王朝 | ザリエル朝 |

| 出身地 | 神聖ローマ帝国・ゴスラー |

| 戴冠場所 | ローマ(聖ペテロ大聖堂) |

| 主な功績 | 叙任権闘争で教皇グレゴリウス7世と対立、「カノッサの屈辱」で歴史的事件を残す |

| 死因 | 病死(リエージュ近郊で没) |

11世紀の神聖ローマ帝国を大きく揺るがした出来事といえば──それが叙任権闘争。そして、この宗教と政治の激突の真っ只中にいたのが、皇帝ハインリヒ4世(1050 - 1106)です。

彼の名前は、あの有名な「カノッサの屈辱」とセットで語られることが多いですが、実は単なる“謝罪した皇帝”ではありません。教皇に屈し、そして再び立ち上がり、最終的には息子との権力闘争に敗れるという、波乱万丈すぎる生涯を歩んだ人物なんです。

この記事では、そんなハインリヒ4世の人生を、「叙任権闘争」「教皇との関係」「諸侯との軋轢」の三つの観点から、わかりやすくかみ砕いて紹介していきます!

ハインリヒ4世の生涯と死因

ハインリヒ4世はザリエル朝の皇帝で、父ハインリヒ3世の死後、わずか6歳で王位に就いた少年王でした。成長するにつれて強い王権を目指しますが、その過程で教会や諸侯と深く対立していくことになります。

皇帝と教皇の対立

とくに教皇グレゴリウス7世との対立が有名で、聖職者の任命権(叙任権)をめぐって両者は激しく対立します。これは、皇帝が司教や修道院長を任命していた当時の慣行を、教皇側が否定しようとしたことで勃発しました。

失脚と死

晩年、彼は自身の息子ハインリヒ5世に反旗を翻され、皇帝位を剥奪されるという最期を迎えます。1106年、失意のうちにライヒェナウ近郊で死去。その死は、中世の皇帝の権力の限界を象徴するものでもありました。

ハインリヒ4世の謝罪と反撃

ハインリヒ4世といえば「カノッサの屈辱」(1077年)。

これは教皇グレゴリウス7世に破門された彼が、雪深いアルプスを越えてカノッサ城に赴き、裸足で赦しを請うたという中世ヨーロッパ屈指のドラマチックな出来事として知られています。

でもその背景には、単なる個人的な懺悔とは違う、政治と宗教がせめぎあう緊張の構造があったんです。

なぜ謝罪したのか

カノッサでの謝罪は、信仰心から出た行動というよりも、追い詰められた末の政治的決断だったと言えます。

破門の意味は「政治的死」

中世において教皇からの破門は、単なる宗教的罰ではありませんでした。

それは「神の加護を失った存在」として、臣民からの忠誠をも失うことを意味していたのです。

実際にハインリヒ4世が破門された直後、帝国内では反乱が起き、諸侯たちは次々と離反。

皇帝でありながら、味方がいなくなるという深刻な危機に陥ってしまいました。

即位の正統性を守るための謝罪

そのような中で、教皇の赦しを得ることは、自らの地位を再確立する唯一の手段でもありました。

つまり、カノッサでの謝罪は「屈辱」ではあったけれど、権力を維持するための戦略的生存策だったというわけです。

謝ったあとに反撃

教皇から赦しを得て立場を回復したハインリヒ4世は、ただでは終わりませんでした。

むしろここからが本当の“逆襲”の始まりです。

対立教皇の擁立

まずハインリヒは、自らに敵対するグレゴリウス7世に対抗して対立教皇クレメンス3世を擁立。

これは教皇の権威を相対化し、皇帝の側から宗教秩序に介入するという、きわめて大胆な一手でした。

ローマ侵攻とグレゴリウスの追放

1084年、ハインリヒは軍を率いてローマに攻め入り、ついにグレゴリウス7世を追放することに成功。

そして自らはクレメンス3世の手によって「神聖ローマ皇帝」として正式に戴冠されるのです。

これは政治的にも宗教的にも、「皇帝が教皇を制する」構図を具現化した出来事でした。

屈辱から反撃へ――皇帝の意地

カノッサでの謝罪からわずか数年でローマを制圧するという流れは、まさにハインリヒの意地と底力を感じさせます。

彼は自らの名誉を回復しただけでなく、皇帝権の自立性を力づくで主張することにも成功したのです。

ただしこの強硬路線は長期的には反発を呼び、最終的にはハインリヒ自身が息子に反旗を翻されるという悲劇的な末路を迎えることになります。

それでもこの「謝罪と反撃」の一連の流れは、皇帝と教皇の緊張関係を象徴するエピソードとして、今も語り継がれているのです。

ハインリヒ4世と諸侯との関係

彼が苦しんだのは、何も教皇との争いだけではありません。国内のドイツ諸侯との関係も非常に不安定で、しばしば反乱や造反に直面しました。 ハインリヒ4世の時代は、神聖ローマ皇帝の「外」と「内」の両方から権威が揺さぶられるという、まさに板挟みの統治だったのです。

諸侯の独立志向

ハインリヒ4世がとくに手を焼いたのが、強大な地元勢力を背景にしたドイツ諸侯の“自治志向”です。とりわけザクセン地方では、皇帝に対する反発が根深く、しばしば蜂起が発生しました。

これは単に税制や軍役への不満だけでなく、「皇帝による中央集権」に対する伝統的貴族の抵抗でもあったのです。

ハインリヒは若いころから何度もこの地域に出兵し、直接軍を率いて反乱を鎮圧する事態に追い込まれます。ところが鎮圧してもすぐにまた別の反乱が起こるという悪循環に陥り、皇帝権の限界と不安定さが明らかになっていきます。

“諸侯連合”の台頭

加えて、破門をきっかけに諸侯たちが「反ハインリヒ連合」を形成したこともありました。これは単なる個々の反乱ではなく、皇帝に対抗する勢力の組織化という新たな局面であり、帝国内での政治的多極化を意味していました。

皇帝は“選ばれる存在”へ

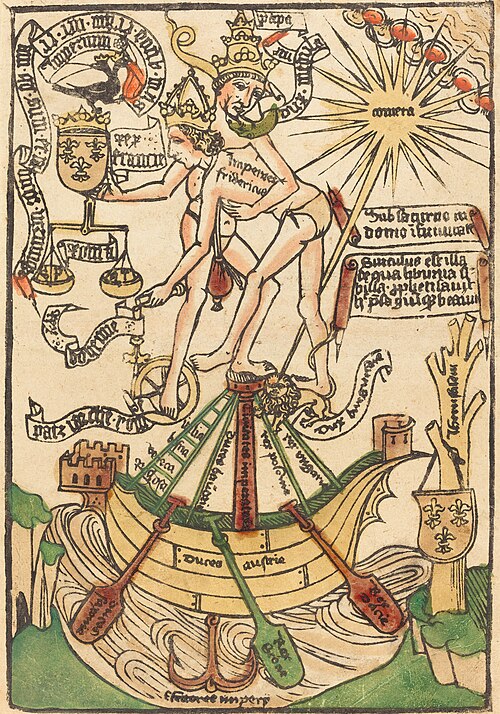

こうした諸侯との対立の結果、皇帝という存在の定義そのものが大きく変わっていくことになります。もともと皇帝の地位は、「神に選ばれた血統による支配」として正当化されていました。

しかし、反乱を起こす諸侯たちは「不適格な皇帝には従う必要はない」と主張。 この動きが次第に、皇帝とは神ではなく“諸侯の合意”によって選ばれる存在だという考え方につながっていきます。

この流れは、やがて13世紀以降に確立される選挙王制(クーアフィルスト制度)の思想的土台になります。 つまり、ハインリヒ4世の時代の混乱は、「皇帝=選ばれる支配者」という制度変化へのプロローグでもあったのです。

皇帝権の“相対化”

こうして、ハインリヒ4世の時代を境に、皇帝の権威は次第に「絶対的支配者」から多数の勢力との調整役へと変わっていきます。

この変化こそが、神聖ローマ帝国という分権的で多層的な政体を形作る基盤となったのです。

ハインリヒ4世は、その大きな時代の曲がり角で権威と制度の摩擦に翻弄された皇帝だった――そんな見方もできるかもしれません。

- 叙任権闘争で教皇との力関係を問うた:カノッサの屈辱は、宗教と政治のせめぎあいを象徴する事件だった。

- 謝罪ののち反撃し、教皇とローマを実力で制圧:単なる敗者ではなく、復権を果たした皇帝だった。

- 諸侯との対立が皇帝位のあり方に変化をもたらした:王権の限界が見えたことで選挙王制の土壌が生まれた。