ルドルフ1世は何した人?ハプスブルク家最初の神聖ローマ皇帝

ルドルフ1世

1807年にヤーノシュ・ブラシュケが描いた銅版画

出典:János Blaschke(作家) / Public Domainより

| 名前 | ルドルフ1世 |

|---|---|

| 生没年 | 1218年 - 1291年 |

| 在位期間 | 1273年 - 1291年(皇帝戴冠なし) |

| 王朝 | ハプスブルク家 |

| 出身地 | スイス・ハプスブルク城 |

| 戴冠場所 | 戴冠なし(教皇からの正式戴冠を受けていない) |

| 主な功績 | 大空位時代を終わらせ、オーストリア獲得によりハプスブルク家の基礎を築く。ボヘミア王オタカル2世を破る |

| 死因 | 病死(シュペイヤー近郊で没) |

13世紀後半、神聖ローマ帝国が「大空位時代」と呼ばれる混乱の中にあったとき──そこに現れたのがルドルフ1世(1218 - 1291)です。

それまで無名に近かった地方貴族の出身でありながら、選帝侯たちの支持を受けて突如皇帝に選ばれ、見事に帝国の秩序を取り戻した彼。その最大の功績は、のちにヨーロッパの覇者となるハプスブルク家の礎を築いたことにあります。

この記事では、そんなルドルフ1世の人生と彼が神聖ローマ帝国にもたらした影響、そしてハプスブルク家の“出発点”としての意味を、わかりやすくかみ砕いて解説していきます!

ルドルフ1世の生涯と死因

ルドルフ1世はハプスブルク伯家の出身。スイス北東部を中心とした小領主階級の出身でした。つまり、彼の家は皇帝どころか、ドイツ全土の中でも中堅にすら届かないような立場だったんです。

なぜ皇帝になれたのか

1254年にフリードリヒ2世の死を受けて始まった「大空位時代」──帝位が空白となったこの時期、選帝侯たちは強大な王ではなく、従順そうな人物を求めていました。そこで白羽の矢が立ったのが、無害に見えたルドルフだったわけです。

死因は自然死

1291年、バーデン近郊で没。戦死や暗殺が多い時代において、比較的穏やかな自然死であったことも、彼の統治が“安定志向”だったことを象徴しているのかもしれません。

ルドルフ1世の功績と影響

即位当初は“地味な皇帝”と思われていたルドルフですが、実は国家再建の基礎を築いた点で非常に重要な存在なのです。 大空位時代を終わらせ、帝国に秩序を取り戻すために奔走した彼の統治は、神聖ローマ帝国の新たな時代の扉を開いたとも言えるんです。

ハプスブルク家の拡大

ルドルフ1世は、ハプスブルク伯の立場から皇帝に選出された最初のハプスブルク家出身の神聖ローマ皇帝でした。1278年、ルドルフは当時強大な勢力を誇っていたボヘミア王オタカル2世とマルヒフェルトの戦いで対決。 この戦いでの勝利により、オタカルの保持していたオーストリア、シュタイアーマルク、ケルンテンなどの領土を手中に収めます。

この勝利は、単に戦場の勝利ではなく、ハプスブルク家が中部ヨーロッパの有力領邦君主へと飛躍する画期的な転機でした。 とくにオーストリアの獲得は決定的で、ここを拠点として後のオーストリア大公国、さらにはハプスブルク帝国が形作られていくんです。

帝国政治への再統合

またルドルフは、混乱していた帝国領の収公を進め、皇帝の権威を再び帝国全体に浸透させる努力も重ねていきました。

たとえば不法に拡大した都市や諸侯の領地を「皇帝の権限」として取り戻す政策を実施し、分裂した帝国に一定の秩序を取り戻すことに成功したのです。

世襲に失敗するも影響大

ルドルフ1世の死後、その息子アルブレヒトが皇帝位を継ぐことを望んだものの、諸侯たちはこれを拒否。 一族による帝位の独占を警戒した彼らは、あくまで「選ばれる皇帝」を支持したんですね。

そのため、即位直後にハプスブルク家による帝国の「世襲化」には至らず、一時的に別の家系へと帝位が移ることになります。

このことは、当時の神聖ローマ帝国がまだ封建的な選挙制に強く支配されていたことを示す一例でもあります。

ハプスブルク家の長期的優位

とはいえ、ルドルフの功績によりハプスブルク家はオーストリアを中心とする強固な世襲領を手に入れ、以後の帝国政治において無視できない有力プレイヤーへと成長していきます。 その後、アルブレヒト1世が改めて皇帝となり、最終的にはハプスブルク家が何世紀にもわたって神聖ローマ皇帝位を独占する道が開かれるのです。

こうしてみると、ルドルフ1世は地味どころか、帝国の回復とハプスブルク家の台頭という二つの大きな流れを生み出したキーパーソンだったと言えるでしょう。

彼の治世なくして、後の「帝国」と「オーストリア」の隆盛は語れないのです。

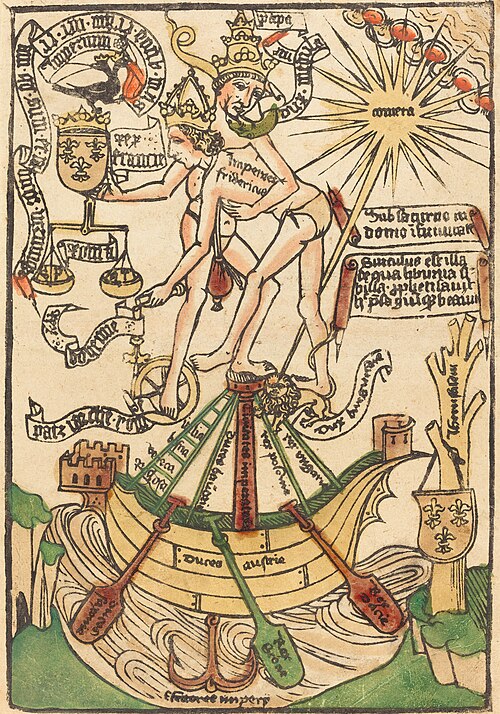

ルドルフ1世の家系図

ルドルフの家系図を見てみると、そこには“神聖ローマ帝国における王朝戦略”のヒントが詰まっています。

無名からのスタート

彼の父アルブレヒト4世は小領邦の領主にすぎず、帝位どころか選帝侯にも程遠い存在でした。にもかかわらず、彼の息子ルドルフが皇帝となり、その孫たちが王朝を築いていくのです。

ハプスブルク家のブランド形成

ここで重要なのは、ルドルフの代でオーストリアという拠点を獲得したこと。この領土があったからこそ、以後のハプスブルク家は他の諸侯と一線を画す存在となり、「皇帝家=ハプスブルク」という図式が固定化していくのです。

- 無名の出自から皇帝に選ばれ、大空位時代を終わらせた:選帝侯の合意を得た“調整型の即位”だった。

- マルヒフェルトの勝利でハプスブルク家にオーストリアをもたらした:これが王朝の躍進の起点となった。

- ハプスブルク家を“皇帝家”へと導く基礎を築いた:皇帝職の世襲化の最初の試みでもあった。